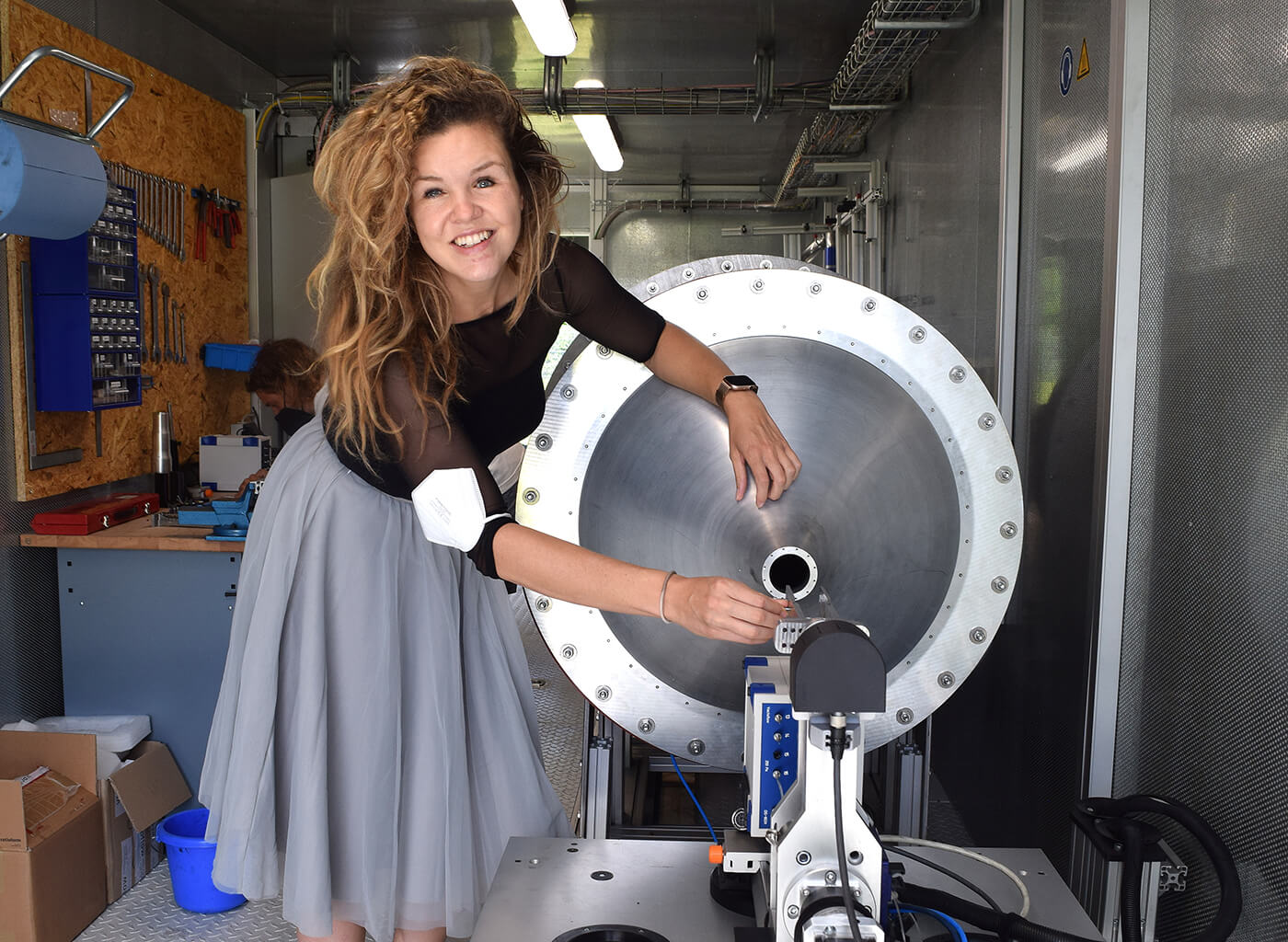

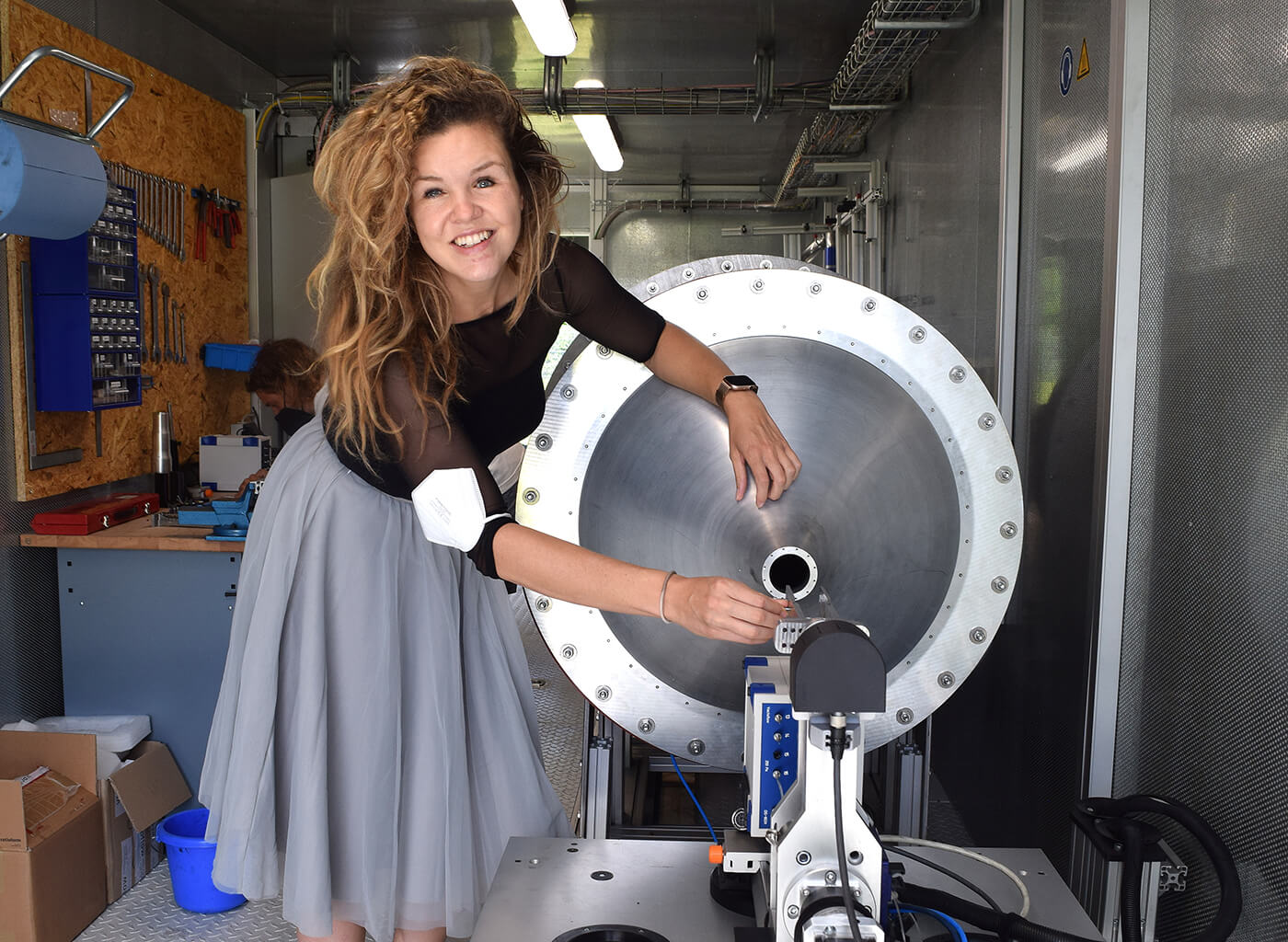

Katharina Kreitz ist studierte Maschinenbauerin, besitzt einen MBA-Abschluss und gründete 2014 das Unternehmen Vectoflow, das spezialisiert ist auf Messinstrumente für alles, was strömt und fließt. Zehn Jahre nach der Gründung gehört das Unternehmen zu den hoffnungsvollsten Start-ups Deutschlands: Immer mehr Kunden interessieren sich für die Lösungen von Vectoflow. Warum das so ist, erklärt Katharina Kreitz im Interview, in dem es auch um einen heftigen Skiunfall, die ständigen Zweifel, die Rolle von Frauen im Business sowie die Vereinbarkeit von Familie und Karriere geht. Die Fragen stellte André Boße.

Zur Person

Katharina Kreitz, geboren 1987 in München, studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München mit der Vertiefung Luft- und Raumfahrttechnik. Weil in der Gründungsphase des eigenen technischen Unternehmens BWL-Kompetenz gefragt war, entschied sie sich, ein MBA-Stipendiat des Collège des Ingénieurs anzunehmen. Die Idee zur Gründung von Vectoflow entstand aus ihren langjährigen Erfahrungen im akademischen und industriellen Bereich. Während ihrer Tätigkeiten bei der der NASA, Airbus und BMW im Bereich der Strömungsanalyse sammelte sie Erfahrungen mit der Arbeit von Messsystemen. Bei Vectoflow ist sie hauptsächlich für die Bereiche Strategie, Geschäftsentwicklung und Finanzen zuständig. Sie hat eine Tochter.

Frau Kreitz, das von Ihnen mitgegründete und geführte Unternehmen hat in einer Finanzierungsrunde Anfang 2024 vier Millionen Euro eingesammelt. Das bedeutet: Die Investoren glauben an den Erfolg von Vectoflow. Was für ein Verhältnis haben Sie zu diesen Millionensummen?

Ich spüre da keine großen Gefühlsbewegungen, sondern sehe das sehr pragmatisch: Das Unternehmen wächst. Was wir da aufbauen, funktioniert – und das ist gut. Und natürlich hilft es, wenn Investoren uns dabei unterstützen.

Das war nicht immer so.

Genau, wir waren zu Beginn quasi „bootstrapped“.

Das heißt, dass Sie das Unternehmen ohne Fremdkapital gegründet haben.

Genau, mit Ausnahme eines kleinen Investments vom 3D-Druck-Unternehmen EOS vor sieben Jahren, also in der frühen Phase, mit dem Hintergrund, einen Windkanal zu bauen. Das war es dann aber auch, danach sind wir ohne externe Investments gewachsen, langsam, mit eigenen Schritten, so, wie Firmen früher gewachsen sind, als es die Start-up-Kultur noch nicht gab, wie es heute der Fall ist.

Was steckt hinter dem Erfolg Ihres Unternehmens?

Alle technischen Unternehmen legen heute größten Wert auf Effizienz und Nachhaltigkeit, und da sind unsere Themen Messtechnik und Strömungsmechanik ein wichtiger Hebel. Wir gewinnen immer neue Kundengruppen dazu, wir werden von Unternehmen angesprochen, die in Bereichen tätig sind, von denen wir niemals dachten, dass wir dort einen Markt finden würden.

Zum Beispiel?

Wir arbeiten aktuell an Messinstrumenten für eine Milchpulveranlage, wir haben auch schon Optimierungen für Dunstabzugshauben entwickelt. Dahinter steckt eine Logik: Überall, wo es Luftströmungen gibt und die Effizienz ein Thema ist, sind unsere Lösungen gefragt. Und dieser Markt wächst.

In einem Filmfeature in der ARD über Sie gibt es einen heimlichen Star: ihre Mutter. Sie tritt dort als Skeptikerin auf, die sehr liebevoll einige Ihrer Entscheidungen hinterfragt. Warum ist es wichtig, einen solchen Menschen im Umfeld zu haben?

Meine Mutter war Beamtin bei der Post – und keine Freundin des Risikos. Nach dem Studium bekam sie mit, wie ich zig Angebote von großen Unternehmen bekam, die mich einstellen wollten. Ich habe sie alle ausgeschlagen, und das hat sie nicht verstanden: „Mädchen, jetzt hast du ein so tolles Studium hingelegt und bekommst dieses Angebot – dann nimm doch den Job!“

Haben Sie aber nicht gemacht.

Nein, aber dennoch war die Haltung meiner Mutter wichtig. Es ist gut, wenn man von verschiedenen Seiten Input bekommt, weil dies dabei hilft, sich immer wieder selbst zu hinterfragen: Was willst du wirklich? Das ist gerade in den Momenten wichtig, in denen Zweifel aufkommen. Und solche Momente gibt es bei jeder Gründung, davon bin ich überzeugt. Wer etwas anderes behauptet, der lügt.

Mein Appell an alle jungen Menschen, die Interesse haben, zu gründen: Macht es, versucht es, habt keine Angst! Es gibt einen so krassen Personalmangel, gerade in technischen Unternehmen. Wenn es also nicht klappt, bekommt man trotzdem eine gute Stelle. Man ist dann nicht gescheitert, sondern hat bei der Gründung unendlich viel gelernt.

Was war für Sie das Hauptargument, die attraktiven Angebote der großen Unternehmen auszuschlagen?

Wenn ich das, was ich vorhabe, nicht selbst ausprobiere, und dann jemand anderes kommt und das macht, dann ärgere ich mich darüber mein Leben lang. Wer es nicht selbst ausprobiert, wird niemals erfahren, ob es funktioniert. Dieses Denken hat mich getriggert. Mein Appell an alle jungen Menschen, die Interesse haben, zu gründen: Macht es, versucht es, habt keine Angst! Es gibt einen so krassen Personalmangel, gerade in technischen Unternehmen. Wenn es also nicht klappt, bekommt man trotzdem eine gute Stelle. Man ist dann nicht gescheitert, sondern hat bei der Gründung unendlich viel gelernt.

Im Film gibt es eine Stelle, in der Sie sich kritisch zu einem Business-Event für Frauen äußern, nach dem Motto: „Es ist nicht gut, dass hier keine Männer sind.“

Es gibt sehr viele Events für Frauen, bei denen sich die Stimmung so zusammenfassen lässt: „Oh, du bist auch eine Frau? Du tust mir so sehr leid, wie ich mir selbst leidtue. Und nun lasst uns alle zusammen weinen, weil wir Frauen kollektiv so arm dran sind.“ Diese Haltung bringt mich nicht weiter. Was zählt, ist das Gefühl: „Wir sind super, weil wir Frauen sind!“ Ich finde es nicht gut, wenn Frauen ihr Frau-sein als Ausrede benutzen. Nicht nur Frauen sind nervös, wenn sie das erste Mal auf der Bühne stehen oder eine Kundenpräsentation machen, da schlottern auch den Männern die Beine. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und es ist Fakt, dass es Frauen heute manchmal auch einfacher haben als Männer.

Zum Beispiel?

Als ich in den USA war, um dort unsere Niederlassung aufzubauen, brauchten wir ein paar bekannte Namen, die sich auf uns beziehen. Ich habe dann ausgesuchte Professoren angerufen, meistens ältere Herren, und zu ihnen gesagt: „Sie sind ein Experte auf diesem oder jenem Gebiet, können Sie mir bitte weiterhelfen?“ Wenn man das als Frau charmant macht, dann springt ein Professor vielleicht eher darauf an, als wenn ein Typ anrufen würde. Jungs spielen ihre Karten ja auch aus, ich finde, es ist an uns Frauen, es genauso zu machen.

Sie sprachen schon von den Zweifeln, die bei der Gründung dazugehören. An welchen Punkten waren Ihre Zweifel besonders groß?

Gerade am Anfang kommen viele Professoren, erfahrene Leute, die einem sagen: „Katharina, nee, das würde ich so nicht machen, das ist keine gute Idee.“ Heute sind das alles Fans unserer Messsysteme. (lacht) Aber zu Beginn führen solche Aussagen natürlich zu Zweifeln, weil diese Leute ja eine gewisse Industrieerfahrung besitzen. Aber auch in diesen Phasen hatte ich immer den Gedanken: Ob ich recht habe oder die Professoren – das lässt sich nur dann herausfinden, wenn ich es probiere.

Wenn es Zweifel gibt oder der Stress groß ist, was machen Sie, um sich zu entspannen?

Sport, aber nicht joggen, denn das finde ich schrecklich! Die ersten zehn Minuten sind gut, aber dann kommt man in diesen Flow…

… in den Flow zu kommen, ist doch das Ziel beim Joggen, oder nicht?

Für mich nicht, denn im Flow fängt mein Kopf mit dem Denken an. Und ich treibe ja Sport, um eben nicht zu denken. Deshalb mache ich lieber sehr anstrengende Sachen oder Ballsport, da hat mein Kopf keine Zeit, ins Denken zu kommen. Einer meiner besten Urlaube war ein Segelkurs: Eine Woche lang früh morgens raus, bis abends Segeln, dann todmüde ins Bett fallen. Das ist für mich Entspannung.

Sie hatten 2019 einen schlimmen Skiunfall, Sie lagen im Koma, hatten eine schwere Kopfverletzung. Dass Sie wieder gesund werden – körperlich wie geistig – stand auf der Kippe. Wie erinnern Sie sich an dieses Ereignis?

Sie hatten 2019 einen schlimmen Skiunfall, Sie lagen im Koma, hatten eine schwere Kopfverletzung. Dass Sie wieder gesund werden – körperlich wie geistig – stand auf der Kippe. Wie erinnern Sie sich an dieses Ereignis?

An das Aufwachen aus dem Koma kann ich mit mich gar nicht erinnern, mein Gedächtnis setzt ein, als ich in die Früh-Reha kam. Dass es schlimm um mich steht, war mir gar nicht bewusst. Wie krass der Unfall war, wurde mir erst später klar, als es schon wieder aufwärts ging.

Haben Sie nach dem Unfall etwas geändert?

Ja, ich mache mir heute viel mehr Notizen und dokumentiere mehr. Ich hatte das vorher nicht gemacht, ich hatte die Dinge alle im Kopf. Durch den Unfall fiel mein Kopf für einige Wochen aus, und das war für meine Kollegen im Unternehmen ein echtes Problem, weil ihnen viele wichtige Infos fehlten. Sie mussten daher einige unangenehme Telefonate mit unseren Kunden führen, weshalb ich versprochen habe, fortan alles Relevante zu dokumentieren und zugänglich zu machen.

Finden Sie es okay, wenn man Sie einen Workaholic nennt?

Schon, ja, ich arbeite nun einmal sehr, sehr gerne.

Nun haben Sie den größten Feind des Workaholics im Haus: ein Baby. Wie verträgt sich die Mutterrolle mit Ihrem Arbeitspensum?

Sehr gut, wobei ich Glück habe: Mein Kind schläft sehr gut und beschäftigt sich auch über Tag gerne selbst, was bei meinen zwei Tagen im Home-Office hilft. Was ich aber merke: Lange habe ich bestimmte Arbeiten, die am Tag liegengeblieben waren, auf die Abendstunden geschoben. Das funktioniert heute nicht mehr unter Garantie. Ein Kleinkind, das noch nicht schläft, hat immer Priorität. Und wenn es dann schläft, kann es sein, dass auch ich supermüde bin. Ich brauche zwar nicht viel Schlaf – aber zu wenig darf es auch nicht sein.

Zum Unternehmen

Vectoflow ist ein Unternehmen im Bereich der fluiddynamischen Messtechnik. Für die Kunden aus verschiedenen Branchen entwickelt die Firma Strömungsmesstechnik und Systeme. Bei einer Finanzierungsrunde Ende 2023 sammelte Vectoflow vier Millionen Euro von Investoren ein. Investiert wird das Kapital laut Unternehmensangaben für den Aufbau einer Serienproduktion. Zusätzlich plane das Start-up die Erschließung neuer Märkte, speziell in der Luftfahrt und Windkraft.

Sie hatten 2019 einen schlimmen Skiunfall, Sie lagen im Koma, hatten eine schwere Kopfverletzung. Dass Sie wieder gesund werden – körperlich wie geistig – stand auf der Kippe. Wie erinnern Sie sich an dieses Ereignis?

An das Aufwachen aus dem Koma kann ich mit mich gar nicht erinnern, mein Gedächtnis setzt ein, als ich in die Früh-Reha kam. Dass es schlimm um mich steht, war mir gar nicht bewusst. Wie krass der Unfall war, wurde mir erst später klar, als es schon wieder aufwärts ging.

Haben Sie nach dem Unfall etwas geändert?

Ja, ich mache mir heute viel mehr Notizen und dokumentiere mehr. Ich hatte das vorher nicht gemacht, ich hatte die Dinge alle im Kopf. Durch den Unfall fiel mein Kopf für einige Wochen aus, und das war für meine Kollegen im Unternehmen ein echtes Problem, weil ihnen viele wichtige Infos fehlten. Sie mussten daher einige unangenehme Telefonate mit unseren Kunden führen, weshalb ich versprochen habe, fortan alles Relevante zu dokumentieren und zugänglich zu machen.

Finden Sie es okay, wenn man Sie einen Workaholic nennt?

Schon, ja, ich arbeite nun einmal sehr, sehr gerne.

Nun haben Sie den größten Feind des Workaholics im Haus: ein Baby. Wie verträgt sich die Mutterrolle mit Ihrem Arbeitspensum?

Sehr gut, wobei ich Glück habe: Mein Kind schläft sehr gut und beschäftigt sich auch über Tag gerne selbst, was bei meinen zwei Tagen im Home-Office hilft. Was ich aber merke: Lange habe ich bestimmte Arbeiten, die am Tag liegengeblieben waren, auf die Abendstunden geschoben. Das funktioniert heute nicht mehr unter Garantie. Ein Kleinkind, das noch nicht schläft, hat immer Priorität. Und wenn es dann schläft, kann es sein, dass auch ich supermüde bin. Ich brauche zwar nicht viel Schlaf – aber zu wenig darf es auch nicht sein.

Sie hatten 2019 einen schlimmen Skiunfall, Sie lagen im Koma, hatten eine schwere Kopfverletzung. Dass Sie wieder gesund werden – körperlich wie geistig – stand auf der Kippe. Wie erinnern Sie sich an dieses Ereignis?

An das Aufwachen aus dem Koma kann ich mit mich gar nicht erinnern, mein Gedächtnis setzt ein, als ich in die Früh-Reha kam. Dass es schlimm um mich steht, war mir gar nicht bewusst. Wie krass der Unfall war, wurde mir erst später klar, als es schon wieder aufwärts ging.

Haben Sie nach dem Unfall etwas geändert?

Ja, ich mache mir heute viel mehr Notizen und dokumentiere mehr. Ich hatte das vorher nicht gemacht, ich hatte die Dinge alle im Kopf. Durch den Unfall fiel mein Kopf für einige Wochen aus, und das war für meine Kollegen im Unternehmen ein echtes Problem, weil ihnen viele wichtige Infos fehlten. Sie mussten daher einige unangenehme Telefonate mit unseren Kunden führen, weshalb ich versprochen habe, fortan alles Relevante zu dokumentieren und zugänglich zu machen.

Finden Sie es okay, wenn man Sie einen Workaholic nennt?

Schon, ja, ich arbeite nun einmal sehr, sehr gerne.

Nun haben Sie den größten Feind des Workaholics im Haus: ein Baby. Wie verträgt sich die Mutterrolle mit Ihrem Arbeitspensum?

Sehr gut, wobei ich Glück habe: Mein Kind schläft sehr gut und beschäftigt sich auch über Tag gerne selbst, was bei meinen zwei Tagen im Home-Office hilft. Was ich aber merke: Lange habe ich bestimmte Arbeiten, die am Tag liegengeblieben waren, auf die Abendstunden geschoben. Das funktioniert heute nicht mehr unter Garantie. Ein Kleinkind, das noch nicht schläft, hat immer Priorität. Und wenn es dann schläft, kann es sein, dass auch ich supermüde bin. Ich brauche zwar nicht viel Schlaf – aber zu wenig darf es auch nicht sein.

Irène Kilubi: Du bist mehr als eine Zahl. Warum das Alter keine Rolle spielt. Murmann 2024. 25,00 Euro.

Irène Kilubi: Du bist mehr als eine Zahl. Warum das Alter keine Rolle spielt. Murmann 2024. 25,00 Euro.

Assig + Echter sind Beraterinnen für Topmanager*innen und Organisationen. Ihre Erkenntnisse teilen sie in Vorträgen, Seminaren und Fachzeitschriften. In ihren Büchern haben sie ihr Wissen im Detail konzeptualisiert: • AMBITION. Wie große Karrieren gelingen (Campus Verlag) • FREIHEIT für Manager. Wie Kontrollwahn den Unternehmenserfolg verhindert (Campus Verlag) • Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“ Wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen (Ariston Verlag).

Assig + Echter sind Beraterinnen für Topmanager*innen und Organisationen. Ihre Erkenntnisse teilen sie in Vorträgen, Seminaren und Fachzeitschriften. In ihren Büchern haben sie ihr Wissen im Detail konzeptualisiert: • AMBITION. Wie große Karrieren gelingen (Campus Verlag) • FREIHEIT für Manager. Wie Kontrollwahn den Unternehmenserfolg verhindert (Campus Verlag) • Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“ Wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen (Ariston Verlag).

Mirrianne Mahn verwebt die Schicksale von fünf Frauen miteinander, deren Leben mehr als ein Jahrhundert auseinanderliegen und doch über die Linien kolonialer Ausbeutung und Streben nach Selbstbestimmung verbunden sind. Das Buch wurde nominiert für den Debütpreis der lit.COLOGNE 2024. Die Autorin ist Woman of Color und engagiert sich als Aktivistin und Theatermacherin für Feminismus und gegen Diskriminierung und Rassismus. Das FOCUS Magazin zählte sie 2021 zu den 100 Frauen des Jahres. Mirrianne Mahn: Issa. Rowohlt 2024. 24,00 Euro.

Mirrianne Mahn verwebt die Schicksale von fünf Frauen miteinander, deren Leben mehr als ein Jahrhundert auseinanderliegen und doch über die Linien kolonialer Ausbeutung und Streben nach Selbstbestimmung verbunden sind. Das Buch wurde nominiert für den Debütpreis der lit.COLOGNE 2024. Die Autorin ist Woman of Color und engagiert sich als Aktivistin und Theatermacherin für Feminismus und gegen Diskriminierung und Rassismus. Das FOCUS Magazin zählte sie 2021 zu den 100 Frauen des Jahres. Mirrianne Mahn: Issa. Rowohlt 2024. 24,00 Euro.

Conny folgen auf Instagram und bei TikTok mehr als 250.000 Personen. Die Kunstfigur schreckt nicht zurück vor dem Einsatz von Filtern und macht den alltäglichen Behördenwahnsinn sehr pointiert und lustig deutlich. Nun gibt’s das wahnsinnige Connyversum endlich als Buch. Conny from the block: Da bin ick nicht zuständig, Mausi. dtv 2023. 13,00 Euro Instagram und TikTok: @conny.fromtheblock

Conny folgen auf Instagram und bei TikTok mehr als 250.000 Personen. Die Kunstfigur schreckt nicht zurück vor dem Einsatz von Filtern und macht den alltäglichen Behördenwahnsinn sehr pointiert und lustig deutlich. Nun gibt’s das wahnsinnige Connyversum endlich als Buch. Conny from the block: Da bin ick nicht zuständig, Mausi. dtv 2023. 13,00 Euro Instagram und TikTok: @conny.fromtheblock

Keine Männer mehr – eine mysteriöse Seuche hat sie dahingerafft. Dank künstlicher Fortpflanzung ist die Menschheit nicht ausgestorben, doch das Leben der Frauen ist bestimmt von sengender Hitze. Sie leben in überdachten Städten, das Wasser ist rationiert. Dies ist das Setting des Debütromans von Lilly Gollackner, Journalistin, Autorin und Mediencoach aus Wien. Die Dystopie spielt im Jahr 2068. Nach mehreren Jahren Präsidentschaft möchte die Machthaberin der Welt ihr Amt an eine jüngere Nachfolgerin weitergeben. Es entspannt sich ein Generationenkonflikt zwischen den Frauen um Ressourcen, Macht und Identität, der beide vor schicksalhafte Entscheidungen stellt. Lilly Gollackner: Die Schattenmacherin. Kremayr & Scheriau 2024. 24,00 Euro

Keine Männer mehr – eine mysteriöse Seuche hat sie dahingerafft. Dank künstlicher Fortpflanzung ist die Menschheit nicht ausgestorben, doch das Leben der Frauen ist bestimmt von sengender Hitze. Sie leben in überdachten Städten, das Wasser ist rationiert. Dies ist das Setting des Debütromans von Lilly Gollackner, Journalistin, Autorin und Mediencoach aus Wien. Die Dystopie spielt im Jahr 2068. Nach mehreren Jahren Präsidentschaft möchte die Machthaberin der Welt ihr Amt an eine jüngere Nachfolgerin weitergeben. Es entspannt sich ein Generationenkonflikt zwischen den Frauen um Ressourcen, Macht und Identität, der beide vor schicksalhafte Entscheidungen stellt. Lilly Gollackner: Die Schattenmacherin. Kremayr & Scheriau 2024. 24,00 Euro