Der stationäre Handel steht vor einer Erneuerung, indem er digitale Technik nutzt, sich als „Ökosystem“ neu erfindet und sich dorthin begibt, wo der Kunde Produkte nachfragt. Taktgeber ist hierbei die junge Generation, die schnell, effizient und individuell bedient werden möchte. Die Retail-Unternehmen setzen auf den Nachwuchs, um auf die scheinbar paradoxen Bedürfnisse zu reagieren.

Der Onlinehandel dominiert, der stationäre Handel verliert gleichzeitig mehr und mehr an Boden? Nicht, wenn man sich die Zahlen der aktuellen Branchenstudie des EHI Retail Institute anschaut. Diese aktuelle Analyse der deutschen Retail- Landschafft zeigt: Der Umsatz der drei größten stationären Handelskonzerne (Edeka, Lidl, Aldi Süd) ist mit 62 Milliarden Euro größer als der des gesamten Onlinehandels (56 Mrd. Euro). „Auch, wenn der E-Commerce sich inzwischen knapp über 10 Prozent Marktanteile sichern kann, bleibt der stationäre Handel die tragende Säule des Einzelhandels“, fassen die Autoren der Studie das Ergebnis zusammen. Das ist der Blick auf den Umsatz – und hier liegt die Hoheit weiterhin beim stationären Handel.

Was Google fürs Wissen ist, ist Amazon fürs Shopping

Doch es gibt noch eine erweiterte Perspektive, und diese zeigt, wie sehr sich die Landschaft kulturell gewandelt hat. Das Kölner IFH-Institut hat untersucht, wie groß der Einfluss des digitalen Handels – und hier insbesondere des mit Abstand größten Players Amazon – auf den Konsum ist. Das Ergebnis: Selbst, wenn der Kunde nicht bei Amazon kauft, sondern dafür den stationären Handel besucht, ist der Einfluss des E-Commerce- Riesen immens. „Die Relevanz von Amazon als Informationsquelle nimmt nicht nur branchenübergreifend, sondern auch kanalübergreifend weiter zu“, heißt es in dieser Studie. Amazon sei damit längst kein reines Onlinephänomen mehr. Als „Top-Produktsuchmaschine“ der Konsumenten greife Amazon immer stärker in den stationären Handel ein, in vier von fünf betrachteten Branchen informierten sich Konsumenten mittlerweile vor ihrem stationären Einkauf bei Amazon.

Wer etwas wissen will, schaut bei Google nach. Wer etwas kaufen will, informiert sich bei Amazon. Mit Folgen für den Handel, wie die Zahlen der Studie zeigen: „24 Prozent der gesamten deutschen Nonfood-Umsätze (online und stationär) werden bereits durch die Informationssuche bei Amazon beeinflusst. In der Konsequenz aus Kaufvorbereitung bei Amazon auf der einen und Online-Shopping bei Amazon auf der anderen Seite, ist heute so bereits jeder dritte Euro im gesamten deutschen Nonfood-Handel abhängig von Amazon.“

Robo-Verkäufer im Retail

Nichts geht über einen gut informierten und freundlichen Einkaufsberater, doch können sich die Konsumenten durchaus vorstellen, dass Roboter im stationären Handel Mehrwert erzeugen. Die PwC-Studie „Kunden begeistern – vom Einkauf zum Erlebnis“ zeigt, dass Kunden es als Mehrwert empfinden, wenn ein Roboter

- durch das Geschäft zum Produkt führt (39 Prozent der Befragten),

- Infos zum Produkt nennt (36 Prozent),

- Alternativen aufzeigt, wenn ein Produkt nicht erhältlich ist (36 Prozent),

- Tipps zur Anwendung des Produkts gibt (23 Prozent) oder

- weitere Empfehlungen zu Produkten gibt, die zum gerade ausgesuchten Produkt passen (21 Prozent).

Das IFH spricht daher sogar von einer „amazonisierten“ Handelswelt. Jedoch dürfe diese starke Rolle des einen Anbieters nicht dazu führen, dass der gesamte stationäre Handel in eine Art Schockstarre falle – die dann dazu führe, dass notwendiger Wandel nicht eingeleitet werde. „Der eigene Erfolgsweg ist auch in einer amazonisierten Welt gestaltbar“, schreiben die IFH-Experten. „Dazu ist es jedoch essenziell, seinen Markt und seine Kunden genau zu kennen und die neuen Gesetzmäßigkeiten im Amazon-Zeitalter zu verstehen.“

Shopping-Zukunft: Menschlicher als gedacht

Aber um welche Gesetzmäßigkeiten handelt es sich? Und wie werden sie den Handel verändern? Theresa Schleicher zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Retail- Beraterinnen, seit 2013 beschäftigt sie sich beim Zukunftsinstitut mit kommenden Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Handelsbranche. Ihre neusten Ein- und Ansichten hat sie im „Retail Report 2020“ zusammengefasst, ihr Fazit: „Die nahe Zukunft ist viel menschlicher, als vor zehn Jahren noch gedacht.“

Damals, im Jahr 2009, prallte die Digitalisierung erstmals mit voller Wucht auf die Handelswelt. „Und zwar so immens, dass man sich die Frage stellte, ob der Handel offline überhaupt eine Zukunft hat“, erinnert sich Theresa Schleicher. Die Krise habe sogar dazu verleitet, das Ende des stationären Handels auszurufen: „Man sprach vom Aussterben der Innenstädte, zum boomenden E-Commerce kamen immer mehr Fachmarktzentren und Shopping-Center auf der grünen Wiese hinzu, die den Städten und Gemeinden die Besucher und Kunden raubten.“

Evolution statt Revolution

Auf der einen Seite habe die Branche die Möglichkeiten des Handels im Netz überhöht, auf der anderen Seite die Kraft und die Alleinstellungsmerkmale inhabergeführter Fachgeschäfte unterschätzt. Mit der Folge, dass der Wettstreit zwischen online und stationär anders ablief, als man 2010 vermutete: „Beim Kampf Online gegen Offline ging nicht einer der beiden als Sieger hervor, sondern es kam zu einer Vermischung“, so Theresa Schleicher. „Die Revolution im Handel war eine Evolution, bei der sich die anpassungsfähigsten und innovativsten Player – ob groß oder klein – prima platzieren konnten.“

Wobei Anpassung eben auch heißt, dass ausgerechnet die Online-Giganten stationäre Stores eröffnen. Hier sei schon eine gewisse „Paradoxie-Kompetenz“ notwendig, wenn man sich mit den Entwicklungen im Handel beschäftigt, sagt Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts: „Ich habe schon unzählige Diskussionen erlebt über die Bedrohung des stationären Handels durch die Online-Plattformen. Und jetzt sind wir Zeugen einer Expansion Amazons mit eigenen stationären Stores.“ Und Gatterer nennt noch eine zweite Paradoxie: „Weltweit spricht man von Achtsamkeit und der Sehnsucht nach Entschleunigung, aber zugleich sind die Konsumenten ungeduldiger denn je.“

Gefragt: „Paradoxie-Kompetenz“

Die Handelsunternehmen könnten sich über diese wechselnde Laune ihrer Kunden beklagen. Die bessere Strategie ist es aber, die Bedürfnisse mit Hilfe der „Paradoxie-Kompetenz“ aufzunehmen, sie mit all ihrer Widersprüchlichkeit zu analysieren und daraufhin smarte Konzepte zu entwickeln. Nehmen wir den Trend des „Instant Shoppings“, den Handelsexpertin Theresa Schleicher in der „Ära des ungeduldigen Konsumenten“ verortet: Konsumenten leben, entscheiden und kaufen hektisch und schnell, und dem stationären Handel macht diese Ungeduld zu schaffen. Wie darauf reagieren?

Age of Ecosystems

Branchen-Expertin Theresa Schleicher ruft in ihrem „Retail Report 2020“ das Zeitalter der Ökosysteme aus. Erfolgreich seien Anbieter, die sich zu digitalen Ökosystemen verwandeln: Nicht mehr der eigene Online-Shop genießt Priorität, sondern die Erschaffung eines Netzwerkes auf digitalen Marktplätzen unter dem Dach der starken Marke. „Doch längst können nicht nur die Big Player von der Plattform-Ökonomie profitieren In diesen Ökosystemen bieten sich auch für kleine Händler immense Chancen: Denn ein Ökosystem kann nur dann erfolgreich existieren, wenn es einen Wert für alle Akteure schafft, die Teil des Systems sind – egal ob groß oder klein“, so die Expertin. Die Zukunft des Handels liege in smarten Kooperationen – „branchenübergreifend und selbst mit vermeintlichen Konkurrenten“.

Denken wir an das alte Sprichwort, nach dem, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, der Prophet eben zum Berg kommen muss: Theresa Schleicher schlägt Strategien vor, die an die Kompetenzen der „Fliegenden Händler“ von früher erinnern, die ein Gespür dafür besaßen, wann welcher Kunde welches Produkt benötigt. Von diesem Instinkt könne der Handel etwas lernen: „Indem der Verkaufsort zum Kunden kommt oder dort zu finden ist, wo sich der Kunde gerade aufhält, können die Waren sofort mitgenommen und genutzt werden. Oder die Lieferung erfolgt dorthin, wo man sich gerade befindet – natürlich innerhalb weniger Minuten.“

Intensiver und schneller Konsum an „Third Places“

An so genannten „Third Places“ ist heute schon zu beobachten, wie das funktioniert. Dabei handelt es sich um Orte wie Hauptbahnhöfe, Flughäfen oder auch Tankstellen, Plätze also, an denen sich Menschen zwar nur aufhalten, um schnell wieder wegzukommen, dafür aber intensiv bereit sind, Angebote zu nutzen. Der Handel hat das Potenzial dieser Orte erkannt, Zahlen zeigen, dass zum Beispiel der Einzelhandel im Sicherheitsbereich der Flughäfen bereits 61 Prozent der Fläche erobert hat, der Gastronomieanteil liegt nur bei 35 Prozent. Doch einfach nur da zu sein, reicht in Zukunft nicht aus.

Die App AtYourGate zeigt auf, wie es gelingen kann, auf den Kunden zuzugehen: Schnell vor dem Abflug können die Konsumenten noch Einkäufe tätigen, natürlich per Online-Bezahlung und mit minimalen Lieferzeiten: Handelsunternehmen, die mit der App kooperieren, lassen ihre Ware innerhalb von 30 Minuten direkt ans Gate liefern, sei es Aufladekabel oder Bluetooth-Kopfhörer, Krawatte oder Hemd, Spielzeug als Geschenk für die Kinder oder ein Fachbuch, das man gerne auf dem Flug lesen möchte. Wohin der Weg gehen kann, zeigen die „Stop & Shop“-Supermärkte, die an der Ostküste der USA unterwegs sind: Die Shops sind autonom mobil unterwegs, der Kunde kennt das Sortiment, die gewünschte Ware wird automatisch herausgegeben, der Kunde kann sie sich anschauen und dann entscheiden, ob er zugreift oder nicht.

Tradition der „Fliegenden Händler“

Doch solche mobilen Angebote sind nicht zwingend automatisiert: Das deutsche Print-Magazin MINT, das seine Zeitschrift ausdrücklich an die Sammler von Vinyl-Schallplatten richtet, schickt ab Ende des Jahres einen Vinyl-Bus durch die Republik; Station macht das mit Tausenden LPs geladene Gefährt in Städten, in denen es keine Plattenläden mehr gibt. „Sammler, die dort leben und ihrer Leidenschaft nachgehen wollen, haben keine andere Chance, als lange Fahrten in größere Städte auf sich zu nehmen oder ihre Platten übers Netz zu bestellen. Durch Gespräche mit unseren Lesern erfahren wir jedoch, dass diese Leute ein großes Bedürfnis danach haben, dort, wo sie wohnen, nach Platten zu stöbern und direkt vor Ort zu kaufen. Ohne Fahrerei. Und ohne, dass die Ware erst verschickt werden muss“, sagt MINT-Herausgeber Michael Lohrmann, der die Idee zum Vinyl-Bus hatte.

Zukunftsinstitut: Retail-Trends für 2020

Neben Instant-Shopping nennt der Retail Report 2020 des Zukunftsinstituts weitere Trends für das kommende Jahr:

- „Playful Stores“: Statt der Flächenproduktivität (Einnahmen pro Quadratmeter) zählt das Erlebnis pro Quadratmeter.

- Event-Shopping“: Black Friday, Cyber Monday, Record Store Day etc. – der Handel kreiert immer weitere Shopping-Tage, sollte es damit aber nicht übertreiben.

- „Cashfree Retail“: In vielen Ländern schon obligatorisch, doch Deutschland hinkt beim „Bezahlen im Vorbeigehen“ hinterher – noch.

Der Vinyl-Bus stößt damit in eine Nische vor – als mobiles Angebot eben ganz in der Tradition der „Fliegenden Händler“. Was ein solcher Vinyl-Bus in der Provinz leistet: Er begeistert die Kunden. Und genau darauf komme es an, heißt es in einer Retail-Studie des Beratungsunternehmens PwC. „Gut geschultes und aufmerksames Personal ist wichtig, um Kunden im stationären Einzelhandel ein positives Einkaufserlebnis zu schaffen“, heißt es in dem Report mit der Überschrift „Kunden Instant-Shopping begeistern – vom Einkauf zum Erlebnis“. Die Studie hat herausgefunden, dass sich drei Viertel der Kunden freundliche, aufmerksame und präsente Verkäufer wünschten. Digitale Technologien wie Roboter würden zwar als hilfreich eingeschätzt, um Verkäufer zu entlasten und zu unterstützen. „Menschliche Berater ersetzen können sie jedoch nicht“, heißt es in der Studie.

Junge Generation legt die Maßstäbe

Was die Beratung betrifft, ist im stationären Handel noch Luft nach oben: 59 Prozent der Konsumenten gaben an, dass sie bei ihrem letzten Einkauf den Verkäufer direkt ansprechen mussten, um beraten zu werden. „Nur jeder dritte Kunde berichtet, dass er bei seinem letzten Beratungsgespräch vom Verkäufer hinreichende Produktinformationen und Empfehlungen erhalten hat“, schreiben die Autoren der PwC-Studie. Dabei stellten die Handelsexperten fest, dass die junge Generation der Konsumenten neue Maßstäbe setze: „Die Generation der unter 30-Jährigen hat höhere Erwartungen an das Einkaufserlebnis im stationären Handel als alle anderen Generationen. Sie ist der Treiber von Digitalisierung und Individualisierung. Gleichzeitig sucht sie Orientierung und bildet die Kernzielgruppe für digitales Marketing.“ Die Autoren raten den Händlern, diese Ansprüche nicht als Sonderwünsche zu behandeln. Vielmehr sollten „die Erwartungen dieser jungen Menschen sehr schnell zum generationenübergreifenden Mainstream werden.“

Hohe Ansprüche hat die junge Generation zum Beispiel beim Blick auf digitale Services im stationären Handel: 43 Prozent der jüngeren Kunden wollen online einsehen, ob ein Produkt im stationären Shop erhältlich ist, knapp ein Drittel möchte zudem wissen, wie voll es im Laden ist. Hier zeigt sich, dass sich der stationäre Handel eben nicht als Gegenmodell zum Online-Anbieter verstehen sollte, sondern dass er digitale Potenziale in sein Angebot integriert. Im Vergleich zum Online- Handel punkten kann er durch den „Faktor Mensch“: Die PwCStudie zeigt, dass 44 Prozent der jungen Kunden erwarten, dass die Verkäufer sich für ihre persönlichen Präferenzen interessieren; rund ein Viertel wünscht sich persönliche Verkaufsberater sowie personalisier- und individualisierbare Produkte.

„Beratung ist geil“

Interessant dabei: Diese neue Generation zeigt sich in Teilen durchaus bereit dafür, sich diesen Mehrwert etwas kosten zu lassen: „Etwa jeder Zweite würde einen Aufpreis für kompetente Beratung beim Kauf von Elektronik, Möbeln und Sportartikeln bezahlen“, haben die PwC-Handelsexperten herausgefunden. Von wegen „Geiz ist geil“: Die junge Kundengeneration erhofft sich mehr – muss es aber nicht immer superbillig haben. Wohlwissend, dass besondere Erlebnisse nicht zum Geiztarif zu haben sind. Für den Handel ergeben sich daraus gute Chancen für innovative Idee und neue Absatzformen. Gefragt ist hier insbesondere der Nachwuchs im Handel, der die Wünsche der prägenden jungen Generation aus erster Hand kennt.

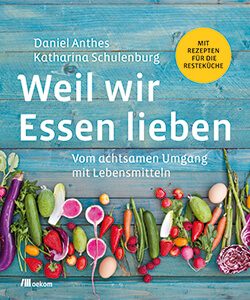

Unglaublich, aber wahr: 313 Kilogramm genießbare Lebensmittel werden pro Sekunde in Deutschland weggeworfen. Kaum ist das Mindesthaltbarkeitsdatum des Joghurts überschritten oder der Apfel nicht mehr ganz so frisch, landen sie im Müll. Höchste Zeit, dem Wegwerfwahnsinn ein Ende zu bereiten! Mit den Rezepten und Tipps in diesem Buch gelingt es ganz leicht, die alltägliche Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Daniel Anthes, Katharina Schulenburg: Weil wir Essen lieben. Vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln: Mit Rezepten für die Resteküche. oekom verlag, München, 2018. ISBN-13: 978-3-96238-050-2. 18 Euro. (Werbelink)

Unglaublich, aber wahr: 313 Kilogramm genießbare Lebensmittel werden pro Sekunde in Deutschland weggeworfen. Kaum ist das Mindesthaltbarkeitsdatum des Joghurts überschritten oder der Apfel nicht mehr ganz so frisch, landen sie im Müll. Höchste Zeit, dem Wegwerfwahnsinn ein Ende zu bereiten! Mit den Rezepten und Tipps in diesem Buch gelingt es ganz leicht, die alltägliche Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Daniel Anthes, Katharina Schulenburg: Weil wir Essen lieben. Vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln: Mit Rezepten für die Resteküche. oekom verlag, München, 2018. ISBN-13: 978-3-96238-050-2. 18 Euro. (Werbelink)

Nach dem Film hat man definitiv Hunger! 90 Minuten lang zeigt der französische Regisseur Pierre Deschamps, wie Chefkoch René Redzepi es geschafft hat, dass sein „Noma“ in Kopenhagen viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde. Dieser Dokumentarfilm ist eine Begegnung mit nordischem Food- und Lifestyle und ziemlich coolen Typen. DVD:

Nach dem Film hat man definitiv Hunger! 90 Minuten lang zeigt der französische Regisseur Pierre Deschamps, wie Chefkoch René Redzepi es geschafft hat, dass sein „Noma“ in Kopenhagen viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde. Dieser Dokumentarfilm ist eine Begegnung mit nordischem Food- und Lifestyle und ziemlich coolen Typen. DVD:

Hanni Rützler, Gründerin des „futurefoodstudios“ und Foodtrend-Forscherin, gibt jedes Jahr den „Foodreport“ heraus. Der aktuelle richtet seinen Fokus auf drei Schwerpunkte, die unsere Esskultur, die Lebensmittelproduktion und den Handel in Zukunft nachhaltig prägen werden: das Ende der Mahlzeiten (wie wir sie kennen), die substantielle Rolle, die Kunst und Design, aber auch die Metropolen bei der Umgestaltung des Ernährungssystems spielen, und schließlich die großen Herausforderungen, die auf Produzenten, Retailer und Konsumenten bei der Suche nach Alternativen zu Kunststoffverpackungen zukommen.

Hanni Rützler, Gründerin des „futurefoodstudios“ und Foodtrend-Forscherin, gibt jedes Jahr den „Foodreport“ heraus. Der aktuelle richtet seinen Fokus auf drei Schwerpunkte, die unsere Esskultur, die Lebensmittelproduktion und den Handel in Zukunft nachhaltig prägen werden: das Ende der Mahlzeiten (wie wir sie kennen), die substantielle Rolle, die Kunst und Design, aber auch die Metropolen bei der Umgestaltung des Ernährungssystems spielen, und schließlich die großen Herausforderungen, die auf Produzenten, Retailer und Konsumenten bei der Suche nach Alternativen zu Kunststoffverpackungen zukommen.

Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit ihren Bewerbungsunterlagen zu beschäftigen.

Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit ihren Bewerbungsunterlagen zu beschäftigen.