Nachhaltig und ressourcenschonend, dazu leicht und trotzdem steif und tragfähig: Die Kombination all dieser Eigenschaften gelang Wissenschaftlern des Fraunhofer- Instituts für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Technischen Universität Braunschweig. Gemeinsam entwickelten sie Sandwichelemente aus Holzschaum und Textilbeton für den Einsatz im Hochbau. Von Christoph Berger

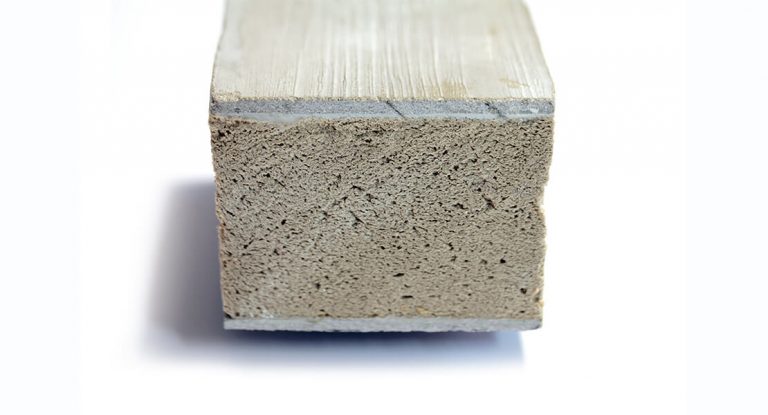

Der Einsatz von Holzfaserwerkstoffen ist in der Bauindustrie längst keine Seltenheit mehr. Allerdings sind in den dabei verwendeten Produkten wie Span- oder Grobspanplatten oftmals petrochemische Bindemittel enthalten. Dass es auch ohne Bindemittel und mit dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe geht, zeigten nun Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Technischen Universität Braunschweig. Nachdem die Forscher des WKI in einem früheren Projekt bereits einen Holzschaum entwickelt hatten, der ohne künstliche Bindemittel auskommt, untersuchten sie nun mit Forschern der TU Braunschweig Potenziale des Holzschaums für den praktischen Einsatz in der Bauindustrie. Heraus kamen dabei Sandwichelemente, die einen Holzschaumkern haben, der beidseitig mit einer dünnen Schicht aus textilbewehrtem Beton versehen ist.

Durch die Verwendung unseres Holzschaums mit einer dünnen Textilbeton- Deckschicht kann der Anteil besonders nachhaltiger Baustoffe in Gebäuden erhöht werden.

Derartige Materialkombinationen führen zu allerlei Vorteilen. Sie sind steif und tragfähig, gleichzeitig aber auch leicht. Außerdem verfügen sie über gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften. Alles Gründe für den Einsatz im Hochbau. Hinzu kommt jetzt: „Durch die Verwendung unseres Holzschaums mit einer dünnen Textilbeton- Deckschicht kann der Anteil besonders nachhaltiger Baustoffe in Gebäuden erhöht werden“, sagt Projektleiterin Dr. Frauke Bunzel, die zudem Fachbereichsleiterin für Oberflächentechnologie am WKI ist.

Der dafür entwickelte Holzschaum besteht ausschließlich aus Holzfasern, wobei deren relativ druckstabile Strukturfixierung in einem speziellen Herstellungsverfahren mithilfe der holzeigenen Bindungskräfte erreicht wird. Damit der Holzschaum als Sandwich- Kernwerkstoff die Mindestanforderungen in Bezug auf die Festigkeit und die Wärmeleitfähigkeit erfüllt, stellten die Wissenschaftler unterschiedliche Holzarten mit verschiedenen, praktikablen Rohdichten her und untersuchten sie. Außerdem beschäftigten sie sich intensiv mit der Art des Schäumens und einer effizienten Trocknung.

Die Wissenschaftler des Instituts für Füge- und Schweißtechnik der TU Braunschweig arbeiteten an den Deckschichten – sie ermittelten, dass beim Fügen des Holzschaumkerns mit den textilverstärkten Betondeckschichten verschiedene Techniken anwendbar sind. So haften Konstruktionsklebstoffe aus der Holztechnik gut auf den ausgehärteten Betondeckschichten, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Zudem kann der Beton in flüssigem Zustand auch direkt auf den offenporigen Holzschaumkern gegossen werden, sodass auf den Klebstoff verzichtet werden kann und sich die Elemente beim Rückbau einfacher recyceln lassen. Einsatzmöglichkeiten für die von ihnen entwickelten Sandwichelemente sehen die Projektbeteiligten in leichten Vorhangfassaden sowie im Innenausbau.