Marcus Kaller ist seit vielen Jahren im Strabag-Konzern tätig, seit 2013 ist er Mitglied des Vorstands. Im Interview erzählt er, wie die Branche auf das ab 2020 obligatorische BIM vorbereitet ist, welche Anforderungen und Chancen auf junge Bauingenieure zukommen werden und warum kaum eine Branche so sehr inspiriert wie der Bau. Die Fragen stellte André Boße.

Zur Person

Marcus Kaller, Jahrgang 1963, ist von Hause aus studierter Jurist, der nach seinem Studienabschluss 1986 am Landesgericht Salzburg seine berufliche Karriere begann. 1995 wechselte er dann zum Strabag-Konzern, in dem er unterschiedlichste Management-Funktionen in Österreich, Tschechien, Polen, Kroatien und Russland übernahm. 2013 wurde er in den Vorstand der Strabag AG, Deutschland, berufen. Seit 2016 ist er außerdem Vorsitzender des Arbeitskreises Partnerschaftsmodelle im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Marcus Kaller lebt in Köln und hat zwei Kinder.

Herr Kaller, ab 2020 wird BIM für öffentliche Infrastrukturprojekte verbindlich. Wie gut ist Ihre Branche darauf vorbereitet?

Was unser Unternehmen betrifft, laufen die Vorbereitungen mit hoher Geschwindigkeit. Und auch die Auftraggeber unternehmen bei der Implementierung zukunftsweisender Baumethoden größte Anstrengungen, mit dem Ziel, Infrastrukturprojekte möglichst ressourcenschonend zu bauen und zu nutzen. Herausforderungen ergeben sich dabei in der Zusammenarbeit über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg; Doppelarbeiten, fehlende Koordination und Verschwendungen müssen auf ein Minimum reduziert werden. Zudem ist eine Überarbeitung der Normen notwendig, zum Beispiel bei modellbasierten Abrechnungen und offenem Informationsaustausch. Auch ist der IFC – also „Industry Foundation Classes“ als offener und weltweiter Standard für BIM-Modelle für Straßen und die Schiene – noch in der Entwicklung. Dadurch ist der Austausch von Informationen über verschiedene Softwarehersteller derzeit nur begrenzt möglich.

Wie haben Sie in den vergangenen Jahren Ihre Mitarbeiter geschult, damit der Umgang mit BIM frühzeitig „sitzt“?

Wir haben uns intensiv der Erarbeitung der BIM-Methodik in Pilotprojekten gewidmet und dabei auf gemischte Teamzusammensetzungen geachtet. Diese Teams bestehen aus Fach-Experten sowie Kollegen aus den operativen Einheiten. Gleichzeitig haben wir – gemeinsam mit unserer HR-Abteilung – ein Schulungs- und Change-Manage-ment- Programm für alle Beteiligten sowie eine interne Schulungsreihe für BIM-Manager aufgesetzt.

Es gilt zu verstehen, dass der technologische Fortschritt und die daraus abzuleitenden Möglichkeiten viel Raum für sinnstiftende Tätigkeiten schaffen und keine Bedrohung darstellen.

Welche Qualitäten und Kompetenzen werden für Bauingenieure aufgrund der Herausforderungen von BIM immer wichtiger?

In jedem Fall ist die Fähigkeit zur Kollaboration und Kommunikation sowie zum Arbeiten in gemischten Teams von großer Bedeutung. Immer wichtiger wird die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Projektrealisierung, was natürlich entsprechende Vertragsformen voraussetzt. Und natürlich muss auch der Wille zum stetigen Wandel vorhanden sein. Es gilt zu verstehen, dass der technologische Fortschritt und die daraus abzuleitenden Möglichkeiten viel Raum für sinnstiftende Tätigkeiten schaffen und keine Bedrohung darstellen.

BIM ist eine Methode, die Planung und Prozesse verändert. Können Sie deutlich machen, wie sich durch BIM die Abläufe und Zuständigkeiten konkret wandeln?

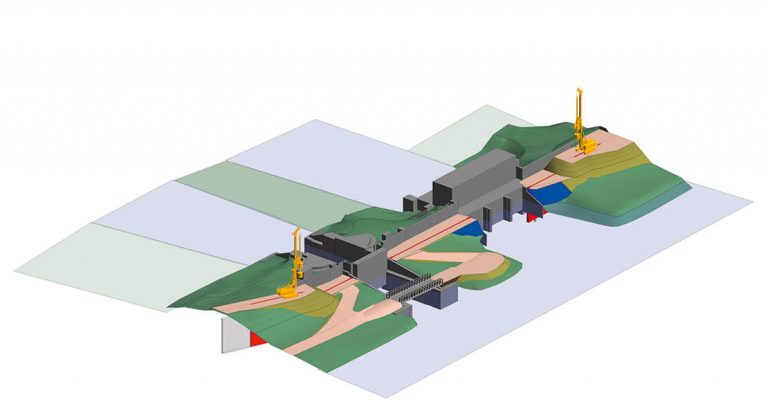

Entscheidend ist, dass bereits in der Kalkulationsphase viele Abteilungen eng miteinander zusammenarbeiten. Vermessung und Bestandsaufnahme mittels 3D-Technologie wie zum Beispiel Drohnen, Kalkulation und Geologie, Bauzeitenplanung oder auch Massenlogistik: All das findet in demselben Modell, zur selben Zeit statt. Während der Bauausführung wird dann eine kontinuierliche „As-built“-Modellierung erforderlich sein, denn die modellbasierte Zwischenabrechnung ist nur zusammen mit dem Auftraggeber in gemeinsam abgestimmten und akzeptierten BIM-Modellen möglich. Das alles wird dazu führen, dass der „digitale Zwilling“ auch in der Baubranche zum Standard werden wird.

Im Bau wird sich eine neue Kultur ergeben: ‚Bauen statt Streiten‘.

Wo sehen Sie persönlich den entscheidenden großen Vorteil von BIM?

Die größten Vorteile sind die Transparenz für alle Beteiligten. Auch die Vertragsabwicklung wird moderner, sodass sich im Bau eine neue Kultur ergeben wird: Bauen statt Streiten. Ich bin mir sicher, dass wir dadurch auch die verwendeten Ressourcen optimieren.

Warum ist das nun beginnende „BIM-Zeitalter“ für junge Bauingenieure eine besonders gute Zeit, um in den Beruf einzusteigen?

Weil sich für Bauingenieure sehr viele spannende Chancen eröffnen. Hohe technische und soziale Kompetenz sind die Eckwerte, die in Zukunft unser Bauen immer mehr begleiten werden. Bauingenieure gestalten unsere Welt ganz maßgeblich und nachhaltig, sie können Hightech-Entwicklungen von morgen aktiv mitgestalten. Im Einsatz sind dabei State-of-the-Art-Technologien, die die Arbeit auf den Baustellen der Zukunft wesentlich beeinflussen.

Stichwort „State of the Art“: Was wird auf BIM als neue erweiterte digitale Technik folgen, und wie wird sich BIM in den kommenden Jahren weiterentwickeln?

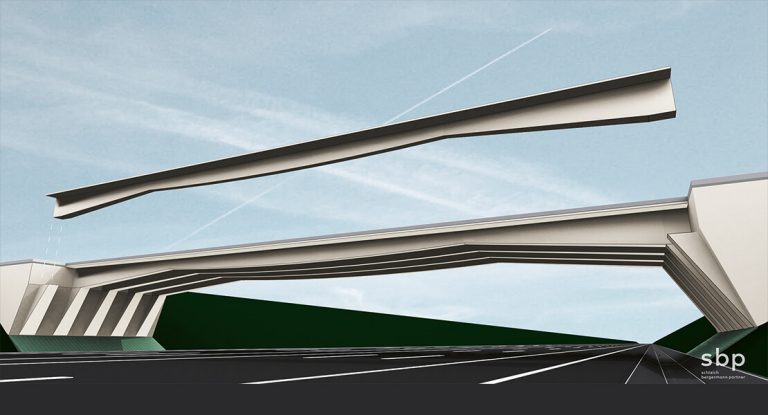

Neue Technologien werden die Arbeit vieler wiederkehrender Tätigkeiten vereinfachen oder ersetzen. Dabei werden Methoden mit künstlicher Intelligenz bestimmte Routinevorgänge immer weiter minimieren. Ein Bauingenieur soll sich darauf konzentrieren können, technologische und bautechnische Herausforderungen zu lösen und eine optimale Baustellenabwicklung sicherzustellen. Unsere Bauwerke werden auch von den kommenden Generationen genutzt werden. Und was kann es Schöneres geben, der nächsten Generation Werke zu übergeben? Das bietet kaum eine andere Industrie in diesem Maße. Besuchen Sie einmal als Bauingenieur mit Ihren Kindern ein Bauwerk und sagen Sie dann, dass Sie daran mitgewirkt haben. Der nächste Tag im Sandkasten oder mit dem Spielzeug wird für die Kinder noch spannender werden, denn wir stellen immer wieder fest: Bauen inspiriert!

Zum Unternehmen

Die Strabag AG wurde 1923 gegründet. Heute gehört das Unternehmen zum Konzernverbund der österreichischen Strabag SE und fungiert in Deutschland als Muttergesellschaft der deutschen Strabag- Konzerngesellschaften. Als deutsche Marktführerin im Verkehrswegebau erwirtschaftet das Unternehmen in diesem Geschäftsfeld eine Jahresleistung von mehr als 2,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.500 Menschen und bildet in seinen Einheiten die gesamte Wertschöpfungskette im Bau von Infrastrukturanlagen ab: von der digitalen Planung über die Baustoffgewinnung und -produktion, den Bau der Projekte bis zur Wartung und Unterhaltung durch eigene Straßenbetriebsdienste.

www.strabag.de

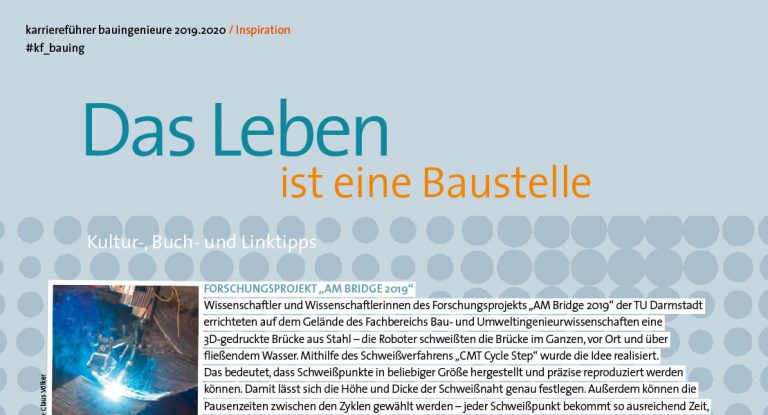

Baumhaus mit Faultier

Baumhaus mit Faultier

Einblick in ein Familienunternehmen: Phönix oder Suppenhuhn

Einblick in ein Familienunternehmen: Phönix oder Suppenhuhn