Social Commerce in digitalen Räumen oder der Trend zu Reparatur und-Recycling: Der stationäre Handel in der City trifft auf Trends, die ihm Probleme bereiten. Aber nur dann, wenn er nur konventionell und nicht innovativ denkt. Denn hinter diesen Dingen steckt der Wunsch der Kundschaft nach Inspiration und Nachhaltigkeit. Und hier können die Innenstädte punkten – wenn sie an der richtigen Stelle investieren, nämlich ins Raumerlebnis und menschliche Kompetenz. Ein Essay von André Boße

Als der Autor dieses Textes noch sehr jung war, litt er unter einer Unternehmung, die er als Kind nie ganz verstanden hat: den Schaufensterbummel am Sonntag. Die Läden hatten zu, dennoch ging es mit der Familie in die City, um sich die Schaufenster anzuschauen. „Inspirieren zu lassen“, wie die Oma immer sagte. Unser Autor empfand diese Ausflüge als eine sinnlose Veranstaltung, aber wie sagt man so schön: Man hatte ja damals nichts anderes. Vor allem hatte man noch kein Online-Shopping.

„Die emotionale Ansprache aller Menschen in einer Stadt und derjenigen, die sie besuchen, ist unerlässlich für eine lebendige und lebenswerte Stadt.“

Die City als „Dritter Ort“

So antiquiert das Wort vom Schaufensterbummel auch klingen mag – hinter dem Umstand, dass an Sonntagen die Menschen in der Stadt flanierten, ohne etwas kaufen zu können, steckt mehr als nur eine Anekdote aus Vor-digitalen-Zeiten. Dahinter stecken Motiv und Sinn. Die Leute zog es damals deshalb in die Stadt, weil sie diese als inspirierenden Ort empfanden. Es gab nicht nur etwas zu sehen, nämlich dekorierte Schaufenster, auch ergab sich die Gelegenheit, anderen Menschen zu begegnen, in einem Café einen Kaffee zu trinken oder ein Eis zu genießen. Die City am Sonntag war ein attraktiver sozialer Raum.

Und sie ist es im besten Fall auch heute noch. Man spricht von ihr als einem „Dritten Ort“, geprägt hat diesen Begriff der US-Soziologe Ray Oldenburg. Er meint damit einen Raum, der weder die Arbeit noch das Zuhause ist. „Dritte Orte“ sind Plätze, zu denen man sich freiwillig bewegt. Damit das passiert, müssen sie eine Anziehungskraft besitzen. Diese kann sehr verschieden definiert werden: Ein verlassener Spielplatz, der für eine Jugendgruppe attraktiv ist, könnte auf andere abstoßend wirken. Wichtig ist, dass der „Dritte Ort“ einer Zielgruppe das Angebot macht, sich mit ihm identifizieren zu können. Nicht ohne Grund spricht man bei Lieblings-„Dritten-Orten“ von „meiner Bar“, „meinem Bäcker“, „meinem Buchladen“.

„Dritter Ort“ braucht Raum

Die Idee, den Verkehr, das Einkaufen und das Wohnen räumlich zu trennen, entstand in Deutschland in den 1970er-Jahren. Weil die Vorstädte wuchsen, sollten die Zentren attraktiver werden. Dies gelang durch die Option, von Autos ungestört einkaufen zu gehen. Entsprechend reihte sich in der City Geschäft an Geschäft – unterbrochen nur von der Gastronomie. Ein „Dritter Ort“ braucht aber mehr, sagt die Architektin und Stadtplanerin Prof. Yasemin Utku in einem Interview für das Online-Portal der TH Köln: „Es braucht Räume, in denen man einfach so Zeit verbringen kann, konsumfrei. Räume, die Lust darauf machen, spazieren zu gehen, die aber vielleicht auch irgendeine Form von Erlebnischarakter haben und die für individuelle Aktivitäten angeeignet werden können.“ Auch plädiert sie für eine Mischnutzung: Es gelte, die City als „als Wohnumfeld attraktiver“ zu machen, denn dort, wo „aktive und vitale Nachbarschaften“ anzutreffen seien, entstehe auch eine Attraktivität.

In der Zeit vor der Digitalisierung gab es solche „Dritten Orte“ nur draußen, in der echten Welt. Heute finden sie sich auch im Netz, allen voran in den Sozialen Medien. Eine Innenstadt kann aber auch weiterhin ein „Dritter Ort“ sein. Wobei es nicht mehr reicht, sich einfach nur die Bezeichnung City zu geben. Das Zentrum muss etwas zu bieten haben, mit dem sich Zielgruppen identifizieren können. „Hierzu gehört es, dass eine Stadt Ambiente hat, Geschichten erzählen und Menschen begeistern kann. Die emotionale Ansprache aller Menschen in einer Stadt und derjenigen, die sie besuchen, ist unerlässlich für eine lebendige und lebenswerte Stadt“, heißt es auf dem Online-Portal „Zukunft des Einkaufens“, einem Think-Tank, das Shopping-Visionen der nahen Zukunft entwirft.

Der Feed wird zum Schaufenster

Wie eine solche „emotionale Ansprache“ funktionieren kann, zeigt ein Trend aus der Onlinewelt: Social Commerce. „Der Social-Media-Feed ist das neue Schaufenster – und die Nutzer machen mehr als nur einen Schaufensterbummel“, heißt es in einem Fachartikel der Unternehmensberatung Deloitte, veröffentlicht Ende 2022 auf dem Portal „Deloitte Insights“, verfasst von vier internationalen Deloitte-Retail-Expert*innen.

Diese prognostizieren, dass der „Markt für Social Commerce im Jahr 2023 weltweit die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten wird“. Das entspreche einem Jahreswachstum von 25 Prozent – was nicht übertrieben sei, „bedenkt man die mehr als zwei Milliarden Menschen, die im Jahr 2023 voraussichtlich auf einer Social-Media-Plattform einkaufen werden. Was genau hinter Social Commerce steckt? „Eine Kundenerfahrung auf einer sozialen Plattform, die Inspiration und Kauferfahrung miteinander verbindet“, definieren die Deloitte-Expert*innen.

Know your customer

Wissen über die Kunden zu vermarkten, ist für Händler ein Geschäftsmodell der Zukunft. In Frage kommt es vor allem für Anbieter mit einem breiten Sortiment. So hat in den USA Walmart die Tochter „Walmart Connect“ gegründet, ein Unternehmen, das Verbindungen herstellt: zwischen dem Anbieter eines Produkts und seinen potenziellen Kunden. Der Online-Riese Amazon geht den Weg über Inhalte: Er zeigt exklusiv große Sportereignisse und verkauft dafür auf der Plattform zielgruppengerechte Werbeinseln, mit direkter Kaufoption über Amazon. Wie der stationäre Handel hier mithalten kann? Zum Beispiel mit anlassbezogenen Angeboten und dem Verkauf von Werbeflächen im eigenen Store. Dafür muss der Handel altes Konkurrenzdenken ablegen und bestimmte andere Händler als Wettbewerber und Partner begreifen.

Ein typischer Ablauf von Social Commerce funktioniert so: Ein Produkt wird mehr oder weniger „zufällig“ entdeckt, über einen Influencer wird eine persönliche Verbindung hergestellt, eine Emotion für das Produkt. Wird dieses daraufhin gekauft, kann es mühelos digital bezahlt werden. Auf diese Art und Weise entstehen „Einkaufsmöglichkeiten, denen viele nur schwer widerstehen können“, heißt es im Deloitte-Artikel. Ein typisches Beispiel:

Eine Influencerin oder ein Influencer zeigt sich in einem neuen Outfit. Das Shirt begeistert? Der virtuelle Einkaufswagen, in den man es legen kann, ist nur wenige Clicks entfernt, an der digitalen Kasse stehen mehrere Pay-Dienstleister zur Auswahl, einige wie Klarna bieten sogar an, erst in 30 Tagen zahlen zu müssen. Das Shirt dagegen wird schon am nächsten oder übernächsten Tag geliefert. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, das ist der neue Standard: Ein Social-Media-Bummel mit super einfacher Konsumfunktion.

Influencer triggern Wünsche

Angetrieben wurde der Social-Commerce-Markt zunächst durch einen Popularitätsschub während der Corona-Pandemie, schreiben die Autor*innen vom Deloitte-Expertenteam. Und der Trend hat sich verfestigt, eng verbunden mit dem Aufstieg einer „Creator Economy“, in der Millionen Influencer oder Creators Einfluss auf ihre Follower nehmen, indem sie für Produkte werben und diese mehr oder weniger direkt an ihr Publikum verkaufen.

„Diese Online-Persönlichkeiten besitzen eine globale Reichweite“, heißt es im Deloitte-Text. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, gäben rund 60 Prozent der Menschen an, Influencern zu folgen. „Um diese treuen Fans in Stammkunden umzuwandeln – und damit ihre Online-Inhalte zu monetarisieren – bauen Influencer Beziehungen zu ihren Followern auf, fördern die Gemeinschaft unter ihren Anhängern und verkaufen ihren Lifestyle mit jedem neuen Snapshot und Selfie.“

Ein typischer Ablauf von Social Commerce funktioniert so: Ein Produkt wird mehr oder weniger „zufällig“ entdeckt, über einen Influencer wird eine persönliche Verbindung hergestellt, eine Emotion

Das Phänomen, sich von einem Sozialen Netzwerk zum Konsum verleiten zu lassen, hat sogar einen eigenen Hashtag: „TikTok made me buy it“. In Ländern wie den USA und Großbritannien gibt es bereits einen TikTok-Shop, über den man die Produkte direkt kaufen kann – es geht also nahtlos von der Community in den Konsumvorgang. Bei uns gibt es diese Funktionen noch nicht, „vermutlich kommen diese auch früher oder später nach Deutschland“, prognostiziert Florian Treiß, Gründer von LocationInsider, einem News-Fachdienst für Themen zur Digitalisierung des Handels.

Und er nennt noch einen weiteren Trend: „Live Shopping“. „Dabei präsentieren Verkäufer ihre Produkte in Echtzeit, und Kunden können diese direkt kaufen.“ Auch wenn das Prinzip an eine Mischung aus Modenschau und Verkaufsfernsehen erinnert, sei es doch ein neuer Weg, ein interaktives und unterhaltsames Einkaufserlebnis zu erschaffen, schreibt Treiß: Je nach Plattform könnten die Zuschauer des Livestreams kommentieren und Fragen stellen. „Das setzt genau an einem Punkt an, den viele Kunden bislang beim Onlineshopping vermissen: das persönliche Gespräch und die individuelle Beratung.“

Stationärer Handel ist das Original

Ein Produkt haben zu wollen, von dem man eben noch gar nicht wusste, dass es existiert – und dabei individuell beraten zu werden: Was im Social Commerce zum globalen Wachstum führt, ist den stationären Händlern in der City nicht fremd. Auch sie können Bedürfnisse entstehen lassen und Konsumenten triggern. Und bei der individuellen Beratung sind sie das Original – mit dem Vorteil, sich am selben Ort zu befinden wie die Kunden: Augenkontakt statt ChatBot.

Der Retail in den Innenstädten steht damit vor der Aufgabe, seine Kernkompetenzen neu zu entdecken und mit innovativer Kraft wiederzubeleben. Das bedeutet: Die Verkaufsfläche wird zum Showroom, das Personal zu Berater*innen, die ihre Kundschaft kennen, ihre Sprache sprechen, im Idealfall das ausstrahlen, was auch Influencer zu bieten haben: eine als authentisch wahrgenommene Überzeugung für das Produkt.

„Reparatur, Recycling, Wiederverwendung und Sparsamkeit werden zunehmen. Einfach ausgedrückt: Die Verbraucher werden weniger Dinge kaufen und sich mehr mit dem Lebenszyklus von Produkten befassen.“

Daher kommt es für den stationären Handel darauf an, in Menschen und Raumkonzepte zu investieren. Mit dem Ziel, im Laden eine „Retail-Atmosphäre“ entstehen zu lassen, die es in Sachen Attraktivität mit den Social-Media-Communitys aufnehmen kann. Was wiederum nicht bedeutet, den Showroom zu „TikTok-isieren“, sondern eigene Wege zu finden – mit Hilfe von motivierten und innovativen Talenten, die sich nicht nur auf den Verkauf verstehen, sondern auch auf die Ansprache. Wichtig ist dabei, das anschließende Bezahlen nicht zu einer Hürde werden zu lassen. Lange Schlagen an den Kassen sind heute im Grunde ein No-Go – das Tempo geben die Pay-Dienstleister im Netz vor, mit ihren schnellen, unkomplizierten und kundenfreundlichen Bezahlmöglichkeiten.

Positive Konsumerfahrungen generieren

Der stationäre Handel muss seine Scheuklappen ablegen und das Geschäft neu denken – und zwar nicht am Reißbrett oder als Online-Kopie, sondern auf Basis von Wissen über die Kunden und die gesellschaftlichen Veränderungen. Eine solche nennt die amerikanische Retail-Expertin Shelley E. Kohan in ihrem Meinungsbeitrag „The 5 Biggest Retail Trends For 2023“, erschienen im US-Wirtschaftsmagazin Forbes und dort auf der Homepage abrufbar: „Reparatur, Recycling, Wiederverwendung und Sparsamkeit werden zunehmen. Einfach ausgedrückt: Die Verbraucher werden weniger Dinge kaufen und sich mehr mit dem Lebenszyklus von Produkten befassen.“

Eine Frage des Designs

Size matters? Glaubt man der Autorin Katelijn Quartier, war das einmal so, ist es heute aber anders. Worauf es im Jahr 2023 im stationären Handel ankomme, sei ein passendes Store-Design – ein Design, dass erstens den Sinn des Stores deutlich macht und zweitens für den Kunden attraktiv ist. „The Big Book of Retail Design: Everything You Need to Know About Designing a Store“, erschienen im September 2023 bislang nur in englischer Sprache, ist ein reich illustriertes und praxisnahes Buch mit Ideen für ein zeitgemäßes Store-Design. Katelijn Quariter: The Big Book of Retail Design: Everything You Need to Know About Designing a Store. Lannoo Publishers 2023. 34,99 Euro.

Wer konservativ denkt, erkennt hier einen negativen Trend. Die Stärke des Handels muss es aber sein, die Potenziale zu nutzen: „Einzelhändler haben bereits damit begonnen, diesen Bereich anzusprechen, indem sie gebrauchte Artikel in ihr Sortiment aufnehmen“, schreibt Shelley E. Kohan. Auch Reparatur- oder Tauschangebote sind mögliche Reaktionen auf den „Reparatur und Recycling“-Trend. Retail entwickelt sich damit zum Teil einer Kreislaufwirtschaft: „Gebrauchte Produkte, Recycling und Wiederverwendung werden immer mehr zum Mainstream und von den Verbrauchern zunehmend erwartet“, schreibt die Handelsexpertin. So kann es sein, dass nicht mehr der Kauf eines neuen Produkts im Fokus steht, sondern der Tausch oder die Reparatur.

Was das dem Händler bringt? Mindestens so viel wie das schön dekorierte Schaufenster am Sonntag. Der Autor dieses Textes hat an einem dieser Sonntage den Besitzer des Spielwarenladens in seiner Heimatstadt gefragt, warum das Schaufenster an den Sonntagen besonders schön und üppig dekoriert sei. „Weil die Kinder beim Bummeln am Sonntag die Zeit haben, sich alles anzuschauen, und ihre Eltern dann so lange mit ihren Wünschen nerven, dass die am Montag zum Kaufen kommen.“

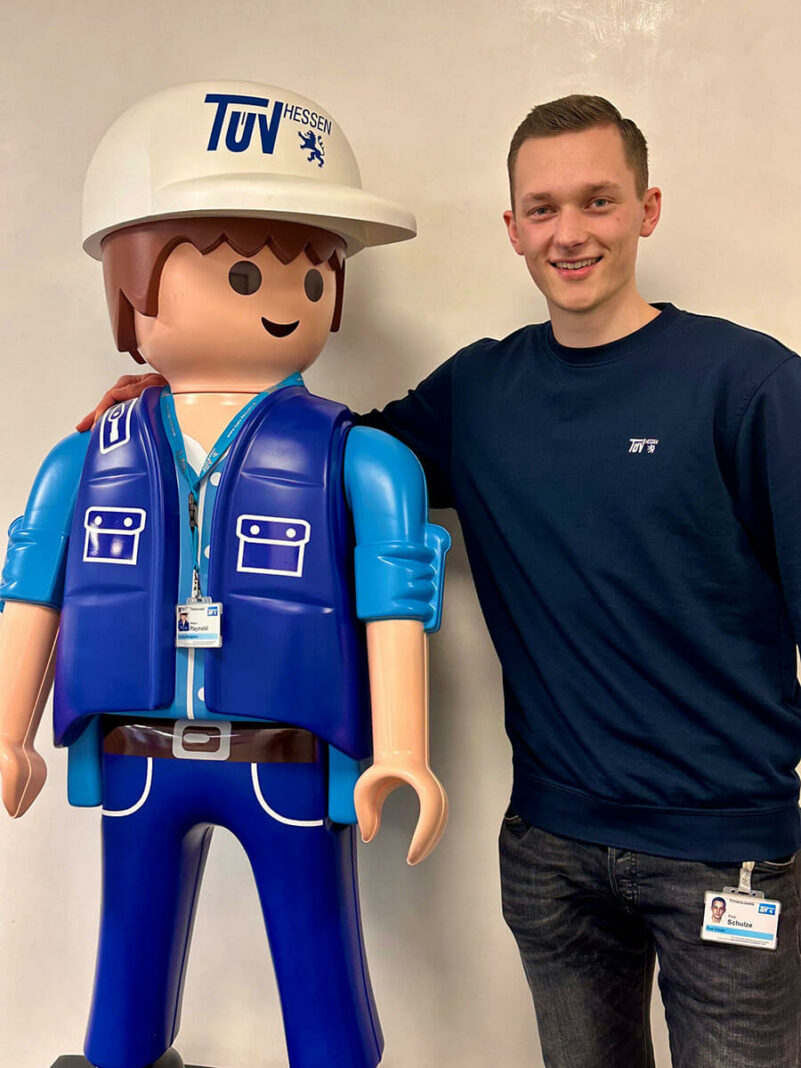

So hat Finn Schulze vom ersten Tag an ein Gefühl dafür entwickeln können, was die Prüfarbeiten eines Sachverständigen beinhalten und was es bedeutet, mit einem Stempel, einer Vignette und einer Unterschrift Sicherheit zu attestieren. „Und das nicht erst ab einem bestimmten Zeitpunkt – Nein, von Anfang an“, schwärmt Finn, „ich komme an Orte, die ein normaler Mensch nie zu sehen bekommt. Während „normale“ Menschen vielleicht nur den Eingangsbereich sehen, kriege ich einen tiefen Einblick in die Technik eines Unternehmens. Und das alles schon jetzt während meines Studiums!“

Dass TÜV Hessen auch seine Studiengebühren übernimmt und er zusätzlich ein monatliches Gehalt bekommt, hätte er fast vergessen zu erwähnen, so viel Freude hat er an der Kombination von Studium und praktischer Ausbildung.

Finn erinnert sich noch gern daran, wie das alles zustande gekommen ist: „Ein Bekannter, der bei TÜV Hessen gearbeitet hat, gab mir damals die Initialzündung: Bewirb Dich mal bei uns, wir suchen junge Leute wie Dich! Ich glaub, dem werde ich für seine Empfehlung immer dankbar sein!“ Sein zufriedener Gesichtsausdruck macht diese Worte nur noch glaubhafter. „Ich kann diese Empfehlung nur weitergeben: Wer Spaß an Technik hat, bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und selbständig arbeiten möchte – mit der Sicherheit des TÜV Hessen, der sollte sich auf jeden Fall bewerben!“

Und noch etwas ist Finn wichtig: „Ich weiß, dass es auch noch andere Ausbildungswege gibt, aber für mich ist das Duale Studium die beste aller Möglichkeiten!“

So hat Finn Schulze vom ersten Tag an ein Gefühl dafür entwickeln können, was die Prüfarbeiten eines Sachverständigen beinhalten und was es bedeutet, mit einem Stempel, einer Vignette und einer Unterschrift Sicherheit zu attestieren. „Und das nicht erst ab einem bestimmten Zeitpunkt – Nein, von Anfang an“, schwärmt Finn, „ich komme an Orte, die ein normaler Mensch nie zu sehen bekommt. Während „normale“ Menschen vielleicht nur den Eingangsbereich sehen, kriege ich einen tiefen Einblick in die Technik eines Unternehmens. Und das alles schon jetzt während meines Studiums!“

Dass TÜV Hessen auch seine Studiengebühren übernimmt und er zusätzlich ein monatliches Gehalt bekommt, hätte er fast vergessen zu erwähnen, so viel Freude hat er an der Kombination von Studium und praktischer Ausbildung.

Finn erinnert sich noch gern daran, wie das alles zustande gekommen ist: „Ein Bekannter, der bei TÜV Hessen gearbeitet hat, gab mir damals die Initialzündung: Bewirb Dich mal bei uns, wir suchen junge Leute wie Dich! Ich glaub, dem werde ich für seine Empfehlung immer dankbar sein!“ Sein zufriedener Gesichtsausdruck macht diese Worte nur noch glaubhafter. „Ich kann diese Empfehlung nur weitergeben: Wer Spaß an Technik hat, bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und selbständig arbeiten möchte – mit der Sicherheit des TÜV Hessen, der sollte sich auf jeden Fall bewerben!“

Und noch etwas ist Finn wichtig: „Ich weiß, dass es auch noch andere Ausbildungswege gibt, aber für mich ist das Duale Studium die beste aller Möglichkeiten!“

Weiden und Wiesen sind nicht nur attraktive Kulturlandschaften, sie sind auch von unschätzbarem Wert für den Arten-, Natur- und Klimaschutz. Um sie zu erhalten, braucht es nicht nur engagierte Naturschützer und nachhaltig produzierende Landwirte, sondern auch aufgeklärte Konsumenten. Denn nur wenn wir um die Zusammenhänge wissen und die Erzeugnisse der Grünlandwirtschaft nachfragen, bleiben Weidetiere wie Kühe oder Schafe Teil unserer Landschaft – bunte Wiesen mit Schmetterlingen und Bienen inklusive. Ein eindringliches Plädoyer für artgerechte Tierhaltung und Fleisch- und Milchproduktion vor Ort. Gereon Janzing: Naturschutz auf dem Teller. Oekom 2023. 20 Euro.

Weiden und Wiesen sind nicht nur attraktive Kulturlandschaften, sie sind auch von unschätzbarem Wert für den Arten-, Natur- und Klimaschutz. Um sie zu erhalten, braucht es nicht nur engagierte Naturschützer und nachhaltig produzierende Landwirte, sondern auch aufgeklärte Konsumenten. Denn nur wenn wir um die Zusammenhänge wissen und die Erzeugnisse der Grünlandwirtschaft nachfragen, bleiben Weidetiere wie Kühe oder Schafe Teil unserer Landschaft – bunte Wiesen mit Schmetterlingen und Bienen inklusive. Ein eindringliches Plädoyer für artgerechte Tierhaltung und Fleisch- und Milchproduktion vor Ort. Gereon Janzing: Naturschutz auf dem Teller. Oekom 2023. 20 Euro.

Der Wandel der Esskultur hat weitreichende Auswirkungen auf die Produktentwicklung, auf Marketingstrategien und das Supply-Chain-Management von Unternehmen in der Lebensmittelbranche. Sein Einfluss reicht aber auch tief in angrenzende Branchen hinein – bis in die Politik: in die Gestaltung von Verbraucherschutzgesetzen, Agrarpolitik und Umweltrichtlinien. Die Treiber des Wandels sind dabei vielfältig, denn Essen ist emotional, im Essen manifestieren sich Veränderungen von ethischen und ökologischen Werten der Konsumierenden ebenso wie ihre geschmacklichen Ansprüche. Der Food Report 2024 beleuchtet die Esskultur von morgen aus verschiedenen Perspektiven und stellt Lösungsansätze für die Herausforderungen der Food- und Beverage-Branche in den Fokus.

www.futurefoodstudio.at

Der Wandel der Esskultur hat weitreichende Auswirkungen auf die Produktentwicklung, auf Marketingstrategien und das Supply-Chain-Management von Unternehmen in der Lebensmittelbranche. Sein Einfluss reicht aber auch tief in angrenzende Branchen hinein – bis in die Politik: in die Gestaltung von Verbraucherschutzgesetzen, Agrarpolitik und Umweltrichtlinien. Die Treiber des Wandels sind dabei vielfältig, denn Essen ist emotional, im Essen manifestieren sich Veränderungen von ethischen und ökologischen Werten der Konsumierenden ebenso wie ihre geschmacklichen Ansprüche. Der Food Report 2024 beleuchtet die Esskultur von morgen aus verschiedenen Perspektiven und stellt Lösungsansätze für die Herausforderungen der Food- und Beverage-Branche in den Fokus.

www.futurefoodstudio.at