Homeoffice ist plötzlich Standard, Video-Meetings sind kein Problem mehr. Offen wird über Tracing-Apps diskutiert, IT-Konzerne rüsten sich für den Kampf gegen den Klimawandel. Aus der Not heraus, hat die Welt durch die Pandemie einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung absolviert. Nun gilt es, diesen Trend nachhaltig und sinnvoll fortzusetzen. Ein Essay von André Boße.

Wie eine Lupe legt die Corona-Krise Stellen offen, an denen das, was möglich ist, nicht mit dem korrespondiert, was tatsächlich passiert. Bei digitalen Themen ist das besonders ersichtlich: Im Jahr 2020, das eigentlich von der digitalen Transformation durchdrungen sein sollte, gehört es noch immer zur Realität, dass Lehrerkräfte ihren Schülern die Home-Schooling-Aufgaben als Kopien über den Gartenzaun reichen, Ämter und Behörden wichtige Daten faxen und Homeoffice in ländlichen Gebieten deshalb nicht möglich ist, weil das Netz zu langsam ist. Durch die Pandemie wird sichtbar, was sich wo ändern muss – und zwar schnell. Nicht nur, um im Post-Corona-Zeitalter (wie immer dieses aussehen mag) für eine jederzeit mögliche neue Pandemie besser gerüstet zu sein. Zwei weitere Aspekte sind mindestens so wichtig: Erstens geht es für das digitale Deutschland darum, nicht den internationalen Anschluss zu verlieren. Zweitens muss die Digitalisierung helfen, die großen weiteren Herausforderungen zu meistern, vor denen die Weltgesellschaft steht. Denn sicher ist: Gegen die Erderwärmung hilft kein Impfstoff. Wir zeigen vier Felder, in denen jetzt etwas passieren muss. Die Technik wäre schon so weit, daher kommt es jetzt auf die Menschen an, die sie umsetzen und gestalten müssen.

Auf dem Weg in eine grün-digitale Transformation

Durch die Lockdowns in fast allen Industrieländern auf der Erde hat sich der globale CO2-Ausstoß deutlich reduziert. So lagen die Kohlenstoffdioxid-Emissionen Anfang April bis zu 17 Prozent unter den Tageswerten aus dem Jahr 2019, in Deutschland sank der Wert sogar um 26 Prozent, wie eine Studie von internationalen Klimaforschern zeigt, die Anfang Mai im Wissenschaftsmagazin Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Während einige „geht doch!“ rufen, verweisen andere auf die immensen Schäden, die dieser Lockdown angerichtet hat. Wie so oft: Recht haben beide Seiten. Entscheidend ist es, nun den richtigen Schluss zu ziehen: „Geht doch – anders!“

Ziel muss es sein, eine Wirtschaft zu gestalten, die eine Balance zwischen Leistung und Nachhaltigkeit findet. Dass die Krise die Gelegenheit für eine Art Neustart gibt, sagen auch die Wissenschaftler von der Forschergemeinschaft Leopoldina: „Angesichts der tiefen Spuren, welche die Coronavirus-Krise hinterlassen wird, vor allem aber wegen der mindestens ebenso bedrohlichen Klima- und Biodiversitäts-Krise, kann es nicht einfach eine Wiederherstellung des vorherigen Status geben“, heißt es in einem Positionspapier der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Es gelte daher, aus den Erfahrungen mit der Pandemie und ihren Ursachen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Konkret werde es zwar darum gehen, wirtschaftliche Aktivitäten so anzustoßen, dass die Rezession nicht zu stark ausfällt und die Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehrt. „Dieser Pfad sollte allerdings stärker als zuvor von Prinzipien der Nachhaltigkeit bestimmt sein, nicht zuletzt, weil hierin enorme Potentiale für die wirtschaftliche Entwicklung liegen“, heißt es bei der Leopoldina.

Digitale Methoden helfen dabei. Sie sind Instrumente, um Risiken zu erkennen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovationen voranzutreiben, nachhaltige Wirkungen zu analysieren.

Was die Digitalisierung hierbei zu tun hat? Sie ist der entscheidende Treiber für diese Transformation der globalen Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, fordert im Report „Die Welt nach Corona“ ein neues „systemisch-nachhaltiges Denken, das die Wirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft versteht und auch die Interdependenzen mit anderen Teilsystemen wie Politik, Wissenschaft, Recht oder Religion untersucht“. Digitale Methoden helfen dabei. Sie sind Instrumente, um Risiken zu erkennen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovationen voranzutreiben, nachhaltige Wirkungen zu analysieren.

Wichtig ist dabei jedoch, dass die digitale Wirtschaft nicht nur den anderen hilft, sondern auch auf sich selbst schaut: Noch sind viele Akteure der digitalen Welt blind für den eigenen CO2-Fußabdruck. Das muss sich ändern. Und es gibt Anzeichen, dass die Digital-Konzerne das Problem in Angriff nehmen: Bei einer Video-Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit kündigte Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft Deutschland, Mitte Mai an, der Konzern wolle ab 2030 mit seinen Lösungen mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen als ausstoßen. Bis 2050 wolle Microsoft sogar eine Bilanz aufweisen, nach der das Unternehmen den gesamten Kohlenstoff aus der Atmosphäre beseitigt, den es seit seiner Gründung 1975 ausgestoßen hat. „Ein ehrgeiziger Plan“, sagt Sabine Bendiek, „aber Scheitern ist an dieser Stelle keine Option.“

Crashkurs in Sachen New Work

Die Krise ist der stärkste Digitalisierungsturbo, den wir bisher kennen. Das Digitale hat den Mythos der Zukunft überwunden und ist endgültig im Alltag angekommen.

Aus der Not heraus haben die Deutschen einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung der Arbeit und des Lernens hingelegt. Schon nach wenigen Wochen waren die meisten mit Zoom-, Teams-, Slack- oder WebEx-Meetings vertraut. „Hat man über Jahre im Vertrauenskampf zwischen Führungskräften und Beschäftigten die Heimarbeit vermieden, ist diese nun über Nacht zur betrieblichen Realität geworden“, schreibt Harry Gatterer im Report des Zukunftsinstituts. Was für ein Paradigmenwechsel: Beim französischen Autohersteller PSA müssen Mitarbeiter heute nicht mehr begründen, warum sie von zu Hause aus arbeiten wollen – sondern warum sie ins Büro möchten. Höchstens eineinhalb Tage im Büro, sonst im Homeoffice, so lautet die Richtlinie des Konzerns. Wer hätte das noch im Februar dieses Jahres für möglich gehalten? „Dieser Crashkurs hat vielfache Nebeneffekte“, schreibt Harry Gatterer. „Immer mehr wird auch digital vorstellbar. Die Krise ist der stärkste Digitalisierungsturbo, den wir bisher kennen. Das Digitale hat den Mythos der Zukunft überwunden und ist endgültig im Alltag angekommen. Wir reden nicht mehr über die Digitalisierung, wir leben sie.“

Nun gilt es, diesen Schwung in Richtung New Work zu nutzen. Wobei eine Untersuchung des Think-Tanks Energy Factory St. Gallen zeigt, dass diese Schritte nicht automatisch folgen: „Die Nachhaltigkeit dieser Veränderungen ist fraglich“, schreiben die Autoren. So zeige das aktuelle Bild, dass fast „ausschließlich Veränderungen erfolgt sind, die zwangsläufiges Resultat der Corona-Beschränkungen sind, nämlich der Einsatz von digitalen Technologien und Kommunikationsformen sowie Homeoffice und eine sprunghaft gestiegene virtuelle Zusammenarbeit.“ Das Prinzip von New Work lebe jedoch davon, dass die Maßnahmen von einer inspirierenden und vertrauensbasierten Kultur getragen werden. „Nur dann können Menschen in ihrer Arbeit ihr Potenzial nutzen und selbstorganisiert im Team mit ihren Kollegen Dinge gestalten.“

Digitalisierung als Chance für Umwelt und Gesellschaft

Der digitale Wandel und das Entwickeln umweltfreundlicher Technologien sind eine Chance für Gesellschaft und Umwelt. – Das ist das Ergebnis zweier repräsentativer Befragungen der Forsa Politik- und Sozialforschung (Berlin) unter 1.029 Bundesbürgern ab 14 Jahren, die vor und während der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie im März und im April 2020 durchgeführt wurden. Im Vergleich zum ersten „DBU-Umweltmonitor: Digitalisierung“ aus dem Jahr 2018 stehen die Bundesbürger dem digitalen Wandel insgesamt positiver gegenüber. Unter den Eindrücken der Pandemie und der Maßnahmen zur Eindämmung haben sich diese Tendenzen noch verstärkt. So sehen 57 Prozent der Befragten in der Digitalisierung eine Chance für die Gesellschaft. Im Vergleich zu den Erhebungen vom März (49 Prozent) und von vor zwei Jahren (44 Prozent) ist das ein deutlicher Anstieg. Diese erhöhte Akzeptanz dürfte auch zu einem weiteren Anstieg an Job-Angeboten für Absolvent*innen führen, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen. Weitere Infos unter: www.dbu.de

Jedoch zeige die Studie, dass durch die Corona-Pandemie bisher kaum Veränderungen von Leadership, Kultur oder Kompetenzentwicklung erzielt worden seien. Viele Unternehmen ließen die Chancen zur digitalen Transformation der Arbeit bisher ungenutzt. „Sie lassen damit nicht nur Potenziale für eine flexiblere und damit marktorientiertere Ausrichtung verstreichen, sondern nehmen auch die erhöhte Belastung ihrer Mitarbeitenden in Kauf.“ Es zeigt sich, dass die Corona-Krise die Diskrepanz zwischen den Unternehmen mit und ohne einer Digital-Work-Kultur noch erhöht. Anders gesagt: Die einen leben Digitalisierung und profitieren – die anderen müssen aufpassen, nicht noch schneller abgehängt zu werden, als gedacht.

Wieder mobil werden – aber smarter

Eine der gravierendsten Folgen des Shutdowns war der Eingriff in die Mobilität: Kaum ein Flugzeug am Himmel, der ÖPNV war auch zur Rush-Hour mit Feiertagsfahrplan unterwegs, die Hauptbahnhöfe verwaist, die Verkehrsnachrichten so kurz wie nie. Ob die Post-Corona-Welt das Mobilitätsniveau von 2019 erreichen wird, ist eine offene Frage. Gut möglich, dass der neue Fokus auf New Work, aber auch eine neue Sensibilität sowie ein gesteigertes Kostenbewusstsein dafür sorgen, dass die Mobilität zwar wieder zulegt, aber keine Rekorde mehr bricht. Klug wäre es, diesen Neustart ins Ungewisse mit den richtigen Impulsen für eine neue Form von Mobilität zu verbinden – einer ökologischen, sozialen und digitalen Mobilität.

„Eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur ist für die Planung und Organisation von Mobilität unabdingbar“, heißt es in einem Positionspapier des Verkehrsclubs Deutschland. Bei der Microsoft-Nachhaltigkeitskonferenz stellte Marion Tiemann, bei Greenpeace für das Thema Mobilität und Klimawandel zuständig, dar, dass der Verkehr in Deutschland spätestens in 15 Jahren CO2-neutral sein müsse, damit Deutschland die vereinbarten Klimaziele von Paris erreicht. „Dabei sind digitale Lösungen, Sharing-Angebote, zentrale Mobilitätsplattformen und Datenpools eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Mobilitätswende“, sagt Marion Tiemann. Im Fokus steht dabei mehr denn je die Gesundheit: Feinstaub in der Luft, stickige Waggons und wenig hygienisches Ticketing werden in Zukunft kritischer betrachtet werden, die Digitalisierung kann zum Beispiel mit Air-Conditioning, Luft-Qualitätsanalysen oder Touchless-Ticketing-Lösungen dafür sorgen, dass ein Grundrecht auf sichere und gesunde Mobilität gewährleistet wird.

Gewusst, wo und wie: Tracing braucht Vertrauen

Bei Tracing-Apps im Kampf gegen das Virus schieden sich von Beginn an die Geister, die einen fabulierten früh vom „App-Heilmittel“, die anderen hielten das Tool für nutzlos. Es gab Verfechter einer Tracing-Pflicht mit ausgehebeltem Datenschutz, aber auch Stimmen, die Tracing nicht generell ablehnten, aber nur, wenn es vollkommen mit den Persönlichkeitsrechten der Nutzer in Einklang zu bringen ist. Unabhängig von dem, was die App letztlich leistet: Was Deutschland durch diese Debatte gewonnen hat, ist ein Zugang zu diesem Thema. Und das ist eine Menge Wert, denn in der Bundesrepublik werden Diskussionen über das Für und Wider digitaler Techniken häufig vor allem unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Beim Thema Tracing gestaltete sich die Debatte anders, alle potenziellen Nutzer machten sich früh ein eigenes Bild, formten daraus persönliche Einschätzungen zu Fragen wie: Wie weit darf der Datenschutz eingeschränkt werden, wenn es darum geht, eine Pandemie in den Griff zu kriegen? Wie weit würde man bei einer freiwilligen App ganz persönlich gehen? Besitzen Länder wie Singapur oder Südkorea mit ihren digitalen Nachverfolgungen von Infektionsketten Vorbildcharakter – oder eher eine abschreckende Wirkung?

Es ist wichtig, dass sich eine Gesellschaft Gedanken zu diesem Thema macht. Digitale Vordenker sollten diese Dynamik nun nutzen, um Tracing-Konzepte weiterzudenken: Ob bei Themen wie Mobilität oder Gesundheit, im Kampf gegen die Erderwärmung oder im weiteren Umgang mit dem Virus, welche Chancen bieten Geodaten und das Tracing, welche Gefahren lauern dahinter? Wie kann man bei den Nutzern Vertrauen aufbauen, wo zieht man die Grenze zwischen Nutzen und Sicherheit, Pflicht und Freiheit? Die Debatte hat begonnen – und sie sollte offen und transparent fortgesetzt werden.

Ethics for Nerds

Seit 2015 wird an der Universität des Saarlandes die von Philosoph*innen und Informatiker*innen gestaltete Vorlesung „Ethics for Nerds“ für Studierende der Informatik und verwandter Fächer angeboten. Hintergrund des Angebots ist, dass Forschungen und Entwicklungen im Bereich der Informatik unsere Gesellschaft auf vielfältige Weise prägen. Viele dieser Wege sind nicht gut, aber die technologischen Errungenschaften könnten auch helfen, viele Probleme zu lösen und das Leben von Millionen und Milliarden Menschen zu verbessern. Daher zielt die Vorlesung darauf ab, den Hörer*innen einen methodischen und/oder philosophischen Hintergrund sowie die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, um ihrer Verantwortung gerecht werden zu können und sie nicht mit den moralischen und gesellschaftlichen Aspekten ihrer Arbeit allein zu lassen.

Buchtipp

Die aktuellen Herausforderungen unseres Landes werden in dem Buch „Der Wettlauf um die Digitalisierung“ systematisch erarbeitet: Kann das „Modell Deutschland“, das als Sozialstaat für attraktive Arbeitsplätze, für Wissenschaft, für freiheitliches Denken und Umweltschutz steht, überhaupt gegen die radikalen Digital-Ansätze in den USA und China erfolgreich Widerstand leisten? In einem umfassenden Spannungsbogen werden historische Entwicklungen technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur dargestellt, unsere derzeitigen Infrastrukturen, Managementverfahren und Cyber Security betrachtet und herausragend wichtige Gebiete, deren weitergehende Digitalisierung wettbewerbsentscheidend ist, analysiert. Kai Lucks: Der Wettlauf um die Digitalisierung. Schäffer Poeschel 2020, 89, 95 Euro.

Die aktuellen Herausforderungen unseres Landes werden in dem Buch „Der Wettlauf um die Digitalisierung“ systematisch erarbeitet: Kann das „Modell Deutschland“, das als Sozialstaat für attraktive Arbeitsplätze, für Wissenschaft, für freiheitliches Denken und Umweltschutz steht, überhaupt gegen die radikalen Digital-Ansätze in den USA und China erfolgreich Widerstand leisten? In einem umfassenden Spannungsbogen werden historische Entwicklungen technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur dargestellt, unsere derzeitigen Infrastrukturen, Managementverfahren und Cyber Security betrachtet und herausragend wichtige Gebiete, deren weitergehende Digitalisierung wettbewerbsentscheidend ist, analysiert. Kai Lucks: Der Wettlauf um die Digitalisierung. Schäffer Poeschel 2020, 89, 95 Euro.

Ein Leben mit der Sonne statt nach der Uhr, faire partnerschaftliche Beziehungen, Gewaltverzicht und klimaneutrale Mobilität – was können wir von Vögeln lernen? „Nestwärme“ ist ein überraschendes Buch über das Sozialverhalten unserer gefiederten Nachbarn, ein Plädoyer für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur – und eine augenzwinkernde Aufforderung, das eigene Leben hin und wieder aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Der vielfach ausgezeichnete Naturschützer Ernst Paul Dörfler hat ein berührendes Buch über das geheime Leben der Vögel geschrieben, die oft friedvoller und achtsamer miteinander umgehen als wir Menschen. Ernst Paul Dörfler: Nestwärme. Hanser Verlag 2019. ISBN 978-3-446-26357-4. 20 Euro

Ein Leben mit der Sonne statt nach der Uhr, faire partnerschaftliche Beziehungen, Gewaltverzicht und klimaneutrale Mobilität – was können wir von Vögeln lernen? „Nestwärme“ ist ein überraschendes Buch über das Sozialverhalten unserer gefiederten Nachbarn, ein Plädoyer für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur – und eine augenzwinkernde Aufforderung, das eigene Leben hin und wieder aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Der vielfach ausgezeichnete Naturschützer Ernst Paul Dörfler hat ein berührendes Buch über das geheime Leben der Vögel geschrieben, die oft friedvoller und achtsamer miteinander umgehen als wir Menschen. Ernst Paul Dörfler: Nestwärme. Hanser Verlag 2019. ISBN 978-3-446-26357-4. 20 Euro

In nur fünf Wochen das eigene Leben nachhaltig umkrempeln? Wie das geht zeigen Benjamin und Fabian Eckert. Sie schlagen in ihrem Buch eine 35-Tage-Challenges vor, die den Umstieg in ein ressourcenarmes, klimaschonendes Leben erleichtert. Die zahlreichen Informationen, Tipps und praktischen Anleitungen verknüpfen dabei Klimaschutz mit individuellen Aspekten wie gesundheitlichem Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Benjamin Eckert, Fabian Eckert: Die 35-Tage-Challenge. Dein Weg in ein umweltbewusstes Leben. Oekom 2020. ISBN 978-3-96238-175-2. 19 Euro

In nur fünf Wochen das eigene Leben nachhaltig umkrempeln? Wie das geht zeigen Benjamin und Fabian Eckert. Sie schlagen in ihrem Buch eine 35-Tage-Challenges vor, die den Umstieg in ein ressourcenarmes, klimaschonendes Leben erleichtert. Die zahlreichen Informationen, Tipps und praktischen Anleitungen verknüpfen dabei Klimaschutz mit individuellen Aspekten wie gesundheitlichem Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Benjamin Eckert, Fabian Eckert: Die 35-Tage-Challenge. Dein Weg in ein umweltbewusstes Leben. Oekom 2020. ISBN 978-3-96238-175-2. 19 Euro Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit einem Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, und die keine Lust haben, zu googeln, wie viele Leerzeilen zwischen Anschrift und Anrede stehen sollen. Denn für das perfekte Anschreiben reichen schon 15 Minuten, zeigt Sandra Gehde in ihrem neuen Buch. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro

Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit einem Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, und die keine Lust haben, zu googeln, wie viele Leerzeilen zwischen Anschrift und Anrede stehen sollen. Denn für das perfekte Anschreiben reichen schon 15 Minuten, zeigt Sandra Gehde in ihrem neuen Buch. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro Was hat eine Grille mit einem Streichinstrument gemeinsam? Gibt es tatsächlich Käfer, die ihre Leuchtorgane dimmen können? Und wie kann es sein, dass man Heuschrecken einer bestimmten Spezies mal mit roten, mal mit grünen Beinen findet? Nur eine Laune der Natur, oder hat die Evolution hier eine neue Art hervorgebracht? Kakerlaken, Ameisen, Wespen, Quallen und Würmer – oft sind es die unscheinbaren, die stechenden, die vermeintlich ekligen Tierchen, die uns mit ihren faszinierenden Geschichten besonders überraschen. Frank Nischk: Die Fabelhafte Welt der fiesen Tiere“. Ludwig 2020. ISBN: 978-3-453-28114-1. 20,00 Euro

Was hat eine Grille mit einem Streichinstrument gemeinsam? Gibt es tatsächlich Käfer, die ihre Leuchtorgane dimmen können? Und wie kann es sein, dass man Heuschrecken einer bestimmten Spezies mal mit roten, mal mit grünen Beinen findet? Nur eine Laune der Natur, oder hat die Evolution hier eine neue Art hervorgebracht? Kakerlaken, Ameisen, Wespen, Quallen und Würmer – oft sind es die unscheinbaren, die stechenden, die vermeintlich ekligen Tierchen, die uns mit ihren faszinierenden Geschichten besonders überraschen. Frank Nischk: Die Fabelhafte Welt der fiesen Tiere“. Ludwig 2020. ISBN: 978-3-453-28114-1. 20,00 Euro Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch komplexer geworden: es gibt ein Überangebot an digitalen Plattformen, immer mehr Events und immer mehr Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: ein tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für Berufseinsteiger. Tijen Onaran zeigt, wie Networking heute wirklich funktioniert. In ihrem ersten Buch gibt die Autorin eigene Erfahrungen weiter, reflektiert ihre Erlebnisse, erzählt Anekdoten aus ihrer Zeit in der Politik und Wirtschaft und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Tijen Onaran: Die Netzwerkbibel. Springer 2019. ISBN 978-3-658-23735-6. 19,99 Euro

Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch komplexer geworden: es gibt ein Überangebot an digitalen Plattformen, immer mehr Events und immer mehr Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: ein tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für Berufseinsteiger. Tijen Onaran zeigt, wie Networking heute wirklich funktioniert. In ihrem ersten Buch gibt die Autorin eigene Erfahrungen weiter, reflektiert ihre Erlebnisse, erzählt Anekdoten aus ihrer Zeit in der Politik und Wirtschaft und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Tijen Onaran: Die Netzwerkbibel. Springer 2019. ISBN 978-3-658-23735-6. 19,99 Euro Seuchen sind die Geißeln der Menschheit. Die Pest entvölkerte ganze Landstriche, Choleraepidemien forderten bis ins 20. Jahrhundert hinein Millionen Tote, mit HIV trat in den 1980er-Jahren eine völlig neue, zunächst unbeherrschbare Krankheit auf, heute versetzen uns Ebola, Sars, Vogelgrippe und Corona in Angst. Woher kommen die Erreger dieser Seuchen, warum führen manche von ihnen zu Epidemien? Aber vor allem: Was können Medizin und Forschung dagegen tun? Fachlich fundiert erzählt Kai Kupferschmidt die lange, teils krimiartige Geschichte eines vielgestaltigen Phänomens, deren Ende – man ahnt es – nicht absehbar ist. Kai Kupferschmidt: Seuchen. Reclam 2018. ISBN 978-3-15-020447-4. 10 Euro.

Seuchen sind die Geißeln der Menschheit. Die Pest entvölkerte ganze Landstriche, Choleraepidemien forderten bis ins 20. Jahrhundert hinein Millionen Tote, mit HIV trat in den 1980er-Jahren eine völlig neue, zunächst unbeherrschbare Krankheit auf, heute versetzen uns Ebola, Sars, Vogelgrippe und Corona in Angst. Woher kommen die Erreger dieser Seuchen, warum führen manche von ihnen zu Epidemien? Aber vor allem: Was können Medizin und Forschung dagegen tun? Fachlich fundiert erzählt Kai Kupferschmidt die lange, teils krimiartige Geschichte eines vielgestaltigen Phänomens, deren Ende – man ahnt es – nicht absehbar ist. Kai Kupferschmidt: Seuchen. Reclam 2018. ISBN 978-3-15-020447-4. 10 Euro.

Die aktuellen Herausforderungen unseres Landes werden in dem Buch „Der Wettlauf um die Digitalisierung“ systematisch erarbeitet: Kann das „Modell Deutschland“, das als Sozialstaat für attraktive Arbeitsplätze, für Wissenschaft, für freiheitliches Denken und Umweltschutz steht, überhaupt gegen die radikalen Digital-Ansätze in den USA und China erfolgreich Widerstand leisten? In einem umfassenden Spannungsbogen werden historische Entwicklungen technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur dargestellt, unsere derzeitigen Infrastrukturen, Managementverfahren und Cyber Security betrachtet und herausragend wichtige Gebiete, deren weitergehende Digitalisierung wettbewerbsentscheidend ist, analysiert. Kai Lucks: Der Wettlauf um die Digitalisierung. Schäffer Poeschel 2020, 89, 95 Euro.

Die aktuellen Herausforderungen unseres Landes werden in dem Buch „Der Wettlauf um die Digitalisierung“ systematisch erarbeitet: Kann das „Modell Deutschland“, das als Sozialstaat für attraktive Arbeitsplätze, für Wissenschaft, für freiheitliches Denken und Umweltschutz steht, überhaupt gegen die radikalen Digital-Ansätze in den USA und China erfolgreich Widerstand leisten? In einem umfassenden Spannungsbogen werden historische Entwicklungen technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur dargestellt, unsere derzeitigen Infrastrukturen, Managementverfahren und Cyber Security betrachtet und herausragend wichtige Gebiete, deren weitergehende Digitalisierung wettbewerbsentscheidend ist, analysiert. Kai Lucks: Der Wettlauf um die Digitalisierung. Schäffer Poeschel 2020, 89, 95 Euro.

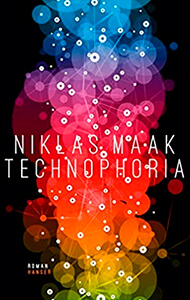

Buchtipp: Technophoria

Buchtipp: Technophoria