KÜNSTLICHE INTELLIGENZ FÜR BIENENVÖLKER

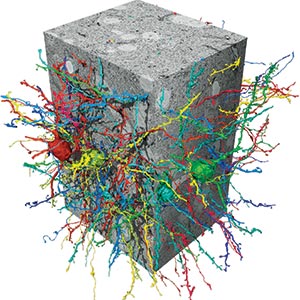

Das Unternehmen apic.ai rettet Bienen mit künstlicher Intelligenz. Hinter dem Gründungsvorhaben stehen Katharina Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Gründerlabors „G-Lab“ der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Matthias Diehl, der am FZI Forschungszentrum Informatik im Bereich Elektrotechnik promoviert, und Informatikstudent Frederic Tausch vom Karlsruher Institut für Technologie. Das Team nutzt intelligente Software und neuronale Netze, um Imkern die Arbeit zu erleichtern und damit Bienenvölkern zu helfen. Dazu haben die Gründer ein System entwickelt, mit dem Bienen bei der Ankunft und beim Verlassen ihrer Bienenstöcke visuell erfasst werden. Mit Hilfe lernender Algorithmen werden die generierten Bilddaten anschließend ausgewertet. Mit dieser Idee haben die drei den regionalen Vorentscheid für den Wettbewerb Start-up BW ElevatorPitch gewonnen und qualifizieren sich nun für das Landesfinale. Infos zum Wettbewerb: www.gruendung-bw.de/service/wettbewerbe/elevator-pitch-bw

HOLZINGENIEURSTUDENTIN BAUT EIN HOLZSAXOPHON

Theresa Jensch studiert an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) Holzingenieurwesen und baut ein Tenorsaxophon aus Holz. In ihrem Forschungsprojekt möchte sie ergründen, wie das Saxophon aus Holz physikalisch funktioniert. Zwei hölzerne Prototypen hat sie bereits gefertigt, und auf einem von ihnen kann sie zwei Töne im Abstand einer Oktave erzeugen. Im nächsten Schritt will sie nun mit dem Fräsen von passenden Löchern die Mechanik integrieren. Derzeit sucht sie jemanden, der ihr beim Anbau der Mechanik behilflich ist. Ihr Ziel ist es, das Holzsaxophon so zu fertigen, dass die Intonation der ursprünglichen Bauweise aus Metall entspricht und das Instrument im selben Maße wie das Original musikalisch einsetzbar ist. Derzeit gibt es auf dem deutschen Markt noch kein Holztenorsaxophon, das diesem Qualitätsanspruch entspricht.

PLANSPIELÜBUNG IM LABOR FÜR GROSSSCHADENSEREIGNISSE

Eine Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Verschütteten – was ist in solch einem Fall zu tun? 44 erfahrene Einsatz- und Führungskräfte verschiedener Feuerwehren, Hilfsorganisationen sowie des Technischen Hilfswerks absolvierten eine Planspielübung, die das Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr (IRG) der TH Köln entwickelt hatte. Im Labor für Großschadensereignisse spielten sie das Einsatzszenario durch. Dabei wurden sie von Studierenden des Studiengangs Rettungsingenieurwesen als Darsteller und Beobachter unterstützt. Das IRG hat das FOUNT-System entwickelt, das aus einer Drohne, einem Bioradar zur Suche nach Verschütteten und einem User Interface für die Einsatzplanung besteht. Die Planspielübung ist Bestandteil des Evaluationsprozesses für das FOUNT-System. Ziel ist es, eine hohe Praxistauglichkeit zu gewährleisten und damit zur Verbesserung der Gefahrenabwehr bei Gebäudeeinstürzen beizutragen.

APP: STRASSENLATERNEN SELBER AUS- UND EINSCHALTEN

Simon Hansen kommt aus Löwenstedt in Schleswig-Holstein, einem kleinen Dorf rund 30 Kilometer südwestlich von Flensburg. Dort werden nachts die Straßenlaternen ausgeschaltet. Was aber, wenn man zu später Stunde noch nach Hause laufen will? In anderen Orten brennt die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht durch, obwohl kein Mensch mehr auf der Straße ist. Um dieses Problem zu lösen, hat der 26-jährige Informatiker nun eine App erfunden, mit der Bewohner selbst die Straßenlaternen ihres Ortes an- und ausschalten können: „Knoop“ (das ist das plattdeutsche Wort für „Knopf“) heißt seine App, die er zusammen mit Kollegen aus seiner Firma Sourceboat entwickelt hat. Mittlerweile sind die 104 Laternen in seiner Heimatstadt vernetzt. Weitere Gemeinden lassen sich derzeit zu dem Konzept beraten. Mehr Infos: www.knoop.sh

TOILETTENPAPIER AUS GRAS

Noch nicht mal im Studium und schon Unternehmensgründer: Jedes Jahr sucht die Unternehmensberatung Boston Consulting Group die Schülergruppe mit der besten Geschäftsidee. Mit Hilfe von Lehrern und Coaches arbeiten die Schüler über ein Jahr lang an ihrer Idee, inklusive Geschäftsplan, Finanzierung, Produktion und Verkauf. In diesem Jahr gewann die Firma „GrasSwipe“, die vier 17-jährige Schüler aus Bad Honnef „gegründet“ haben. Ihre Geschäftsidee: Klopapier aus Gras. Grundlage sind Graspellets, die den herkömmlichen Zellstoff aus Holz ersetzen sollen. Damit ließen sich pro Jahr Dutzende von Bäumen retten. Erste Bioläden haben ihr Interesse bekundet, und mit 70.000 Euro Startkapital könnten die Schüler loslegen. Aber bevor sie ihre Idee wirklich umsetzen, wollen die vier erst einmal ihr Abitur machen.

HERAUSFORDERUNG ZUKUNFTSETHIK

Was wir heute tun oder unterlassen, hat erheblichen Einfluss auf das Leben kommender Generationen. Sind wir deshalb nicht verpflichtet, in unserem Handeln auf die Interessen unserer Nachfahren Rücksicht zu nehmen? Kirsten Meyer, Philosophie-Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, stellt in ihrem aktuellen Buch elementare Fragen: Welchen Wert hat Existenz als solche? Was sind grundlegende menschliche Bedürfnisse? Und kann man diese gegeneinander aufrechnen? Kann man Glück berechnen – und wenn ja: wie? Was bedeuten Fairness und Menschlichkeit? Und welche Rechte und Ansprüche können zukünftige Generationen überhaupt haben? Das Fazit der Autorin: Wenn sich gute, überzeugende Gründe finden lassen, warum wir auch uns ferner stehenden Menschen moralisch etwas schuldig sind, dann beeinflusst das unser Handeln.

Was wir heute tun oder unterlassen, hat erheblichen Einfluss auf das Leben kommender Generationen. Sind wir deshalb nicht verpflichtet, in unserem Handeln auf die Interessen unserer Nachfahren Rücksicht zu nehmen? Kirsten Meyer, Philosophie-Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, stellt in ihrem aktuellen Buch elementare Fragen: Welchen Wert hat Existenz als solche? Was sind grundlegende menschliche Bedürfnisse? Und kann man diese gegeneinander aufrechnen? Kann man Glück berechnen – und wenn ja: wie? Was bedeuten Fairness und Menschlichkeit? Und welche Rechte und Ansprüche können zukünftige Generationen überhaupt haben? Das Fazit der Autorin: Wenn sich gute, überzeugende Gründe finden lassen, warum wir auch uns ferner stehenden Menschen moralisch etwas schuldig sind, dann beeinflusst das unser Handeln.

Kirsten Meyer: Was schulden wir künftigen Generationen? Reclam 2018. 20 Euro![]()

DER ROCKENDE PILOT

Der Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden ist weit mehr als ein Rockmusiker: Bruce Dickinson ist ausgebildeter Pilot und Inhaber der Firma Cardiff Aviation in Wales, die Flugzeuge verschiedener Arten wartet. Schon seit den frühen 1990er-Jahren besitzt Bruce Dickinson einen Pilotenschein und war lange Zeit hauptberuflich Pilot einer britischen Charterfluglinie. Während der Iron-Maiden-Tour „Flight 666“ flog er selber das Tourflugzeug, eine umgebaute Boeing 757. Im Jahr 2016 wechselte die Band auf eine Boeing 747-400 als neue „Ed Force One“, so der inoffizielle Funk-Rufname der beiden Maschinen. Dickinson erweiterte daraufhin seine Flugberechtigung auf die Boeing 747, die Umschulung machte er zwischen den Proben für die Welttournee. Nun hat Bruce Dickinson über seine ungewöhnliche Biografie ein Buch geschrieben.

Der Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden ist weit mehr als ein Rockmusiker: Bruce Dickinson ist ausgebildeter Pilot und Inhaber der Firma Cardiff Aviation in Wales, die Flugzeuge verschiedener Arten wartet. Schon seit den frühen 1990er-Jahren besitzt Bruce Dickinson einen Pilotenschein und war lange Zeit hauptberuflich Pilot einer britischen Charterfluglinie. Während der Iron-Maiden-Tour „Flight 666“ flog er selber das Tourflugzeug, eine umgebaute Boeing 757. Im Jahr 2016 wechselte die Band auf eine Boeing 747-400 als neue „Ed Force One“, so der inoffizielle Funk-Rufname der beiden Maschinen. Dickinson erweiterte daraufhin seine Flugberechtigung auf die Boeing 747, die Umschulung machte er zwischen den Proben für die Welttournee. Nun hat Bruce Dickinson über seine ungewöhnliche Biografie ein Buch geschrieben.

Bruce Dickinson: What Does This Button Do? Die Autobiografie. Heyne Verlag 2018. 22 Euro ![]()

Die digitale Transformation stellt unsere Moralvorstellungen auf die Probe und führt zu neuen Fragen in allen Bereichen des Lebens: Politik, Wirtschaft, soziales Zusammenleben, Kommunikation, Unterhaltung. In zwanzig Beiträgen stellen sich Expertinnen und Experten aus Europa, Amerika und Asien der Herausforderung, Antworten auf die Fragen zu finden, die auf uns zukommen.

Die digitale Transformation stellt unsere Moralvorstellungen auf die Probe und führt zu neuen Fragen in allen Bereichen des Lebens: Politik, Wirtschaft, soziales Zusammenleben, Kommunikation, Unterhaltung. In zwanzig Beiträgen stellen sich Expertinnen und Experten aus Europa, Amerika und Asien der Herausforderung, Antworten auf die Fragen zu finden, die auf uns zukommen. Die Bestseller-Autorin Dr. Nathalie Weidenfeld und ihr Mann, der Philosoph und ehemalige Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida- Rümelin, zeigen mit dem Buch „Digitaler Humanismus“ eine, so der Untertitel, „Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“. Mit einem Brückenschlag zwischen philosophischen Gedanken und Zukunftsszenarien legen die beiden Autoren einen Gegenentwurf zur Ideologie im Silicon Valley vor, wo die Künstliche Intelligenz zu einem Manna der Fortschrittsgläubigen zu werden droht – zumal bei einem reinen Blick auf die Nutzbarkeit fürs Business. Ingenieuren bietet das Buch Impulse, wie es gelingen kann, den technischen Fortschritt im ethischen Kontext zu betrachten.

Die Bestseller-Autorin Dr. Nathalie Weidenfeld und ihr Mann, der Philosoph und ehemalige Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida- Rümelin, zeigen mit dem Buch „Digitaler Humanismus“ eine, so der Untertitel, „Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“. Mit einem Brückenschlag zwischen philosophischen Gedanken und Zukunftsszenarien legen die beiden Autoren einen Gegenentwurf zur Ideologie im Silicon Valley vor, wo die Künstliche Intelligenz zu einem Manna der Fortschrittsgläubigen zu werden droht – zumal bei einem reinen Blick auf die Nutzbarkeit fürs Business. Ingenieuren bietet das Buch Impulse, wie es gelingen kann, den technischen Fortschritt im ethischen Kontext zu betrachten.

Soziale Inklusion ist ein Thema mit wachsender Bedeutung in allen Gesellschaftsbereichen. Deren Durchsetzung ist ohne Informationstechnologie oftmals nicht möglich. Das Buch beschreibt den Stand der Forschung. Schwerpunkt sind aber Tools und Anwendungen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität, Migration u.a. Themen und Autoren stammen aus dem gleichnamigen Workshop, den das DFKI im Rahmen des VISION SUMMIT 2016 gestaltet hat.

Soziale Inklusion ist ein Thema mit wachsender Bedeutung in allen Gesellschaftsbereichen. Deren Durchsetzung ist ohne Informationstechnologie oftmals nicht möglich. Das Buch beschreibt den Stand der Forschung. Schwerpunkt sind aber Tools und Anwendungen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität, Migration u.a. Themen und Autoren stammen aus dem gleichnamigen Workshop, den das DFKI im Rahmen des VISION SUMMIT 2016 gestaltet hat.

Annalee Newitz ist eine amerikanische Journalistin und Autorin. Ihre Artikel erschienen u.a. in „Popular Science“ und „Wired“ und brachten ihr ein Stipendium des Massachusetts Institute of Technology ein. „Autonom“ ist ihr erster Roman. Darin geht es um Jack, eine Patentpiratin, die Medikamente der Pharmaunternehmen kopiert und auf dem Schwarzmarkt verkauft. So auch Zacuity, eine neue Droge, die Arbeit zu einer wahren Freude werden lässt. Allerdings auch eine Nebenwirkung hat: Man will nicht mehr aufhören zu arbeiten. Doch dann tauchen erste Opfer auf und Jack macht sich mit Mitstreitern an die weitere Erforschung des Medikaments.

Annalee Newitz ist eine amerikanische Journalistin und Autorin. Ihre Artikel erschienen u.a. in „Popular Science“ und „Wired“ und brachten ihr ein Stipendium des Massachusetts Institute of Technology ein. „Autonom“ ist ihr erster Roman. Darin geht es um Jack, eine Patentpiratin, die Medikamente der Pharmaunternehmen kopiert und auf dem Schwarzmarkt verkauft. So auch Zacuity, eine neue Droge, die Arbeit zu einer wahren Freude werden lässt. Allerdings auch eine Nebenwirkung hat: Man will nicht mehr aufhören zu arbeiten. Doch dann tauchen erste Opfer auf und Jack macht sich mit Mitstreitern an die weitere Erforschung des Medikaments.

Maschinen werden immer selbständiger, autonomer, intelligenter – ihr Vormarsch ist kaum mehr zu stoppen. Dabei geraten sie in Situationen, die moralische Entscheidungen verlangen. Doch können Maschinen überhaupt moralisch handeln, sind sie moralische Akteure? Und dürfen sie das? Catrin Misselhorn, Direktorin des Instituts für Philosophie und Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der Universität Stuttgart, beschäftigt sich in ihrem Buch „Grundfragen der Maschinenethik“ genau mit diesen und ähnlichen Fragen. Sie erläutert die Grundlagen dieser neuen Disziplin an der Schnittstelle von Philosophie, Informatik und Robotik, am Beispiel von autonomen Waffensystemen, Pflegerobotern und autonomem Fahren.

Maschinen werden immer selbständiger, autonomer, intelligenter – ihr Vormarsch ist kaum mehr zu stoppen. Dabei geraten sie in Situationen, die moralische Entscheidungen verlangen. Doch können Maschinen überhaupt moralisch handeln, sind sie moralische Akteure? Und dürfen sie das? Catrin Misselhorn, Direktorin des Instituts für Philosophie und Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der Universität Stuttgart, beschäftigt sich in ihrem Buch „Grundfragen der Maschinenethik“ genau mit diesen und ähnlichen Fragen. Sie erläutert die Grundlagen dieser neuen Disziplin an der Schnittstelle von Philosophie, Informatik und Robotik, am Beispiel von autonomen Waffensystemen, Pflegerobotern und autonomem Fahren. Pamela Pavliscak studiert die konfliktgeladene emotionale Beziehung des Menschen mit Technologie. Zudem ist sie Gründerin von Change Sciences, einem Design-Forschungsunternehmen. Als Forscherin kreiert sie Experimente, die uns herausfordern, Technologie – und uns selbst – auf neue Weise zu sehen. Im November 2018 wird dazu ihr Buch „Designing for Happiness: Rethinking How We Create Products“ erscheinen. Darin geht sie unter anderem der Frage nach: Wie können wir anfangen, auf langfristiges Wohlergehen zu zielen anstatt auf kurzfristige Ziele der Aufmerksamkeit und Konversion?

Pamela Pavliscak studiert die konfliktgeladene emotionale Beziehung des Menschen mit Technologie. Zudem ist sie Gründerin von Change Sciences, einem Design-Forschungsunternehmen. Als Forscherin kreiert sie Experimente, die uns herausfordern, Technologie – und uns selbst – auf neue Weise zu sehen. Im November 2018 wird dazu ihr Buch „Designing for Happiness: Rethinking How We Create Products“ erscheinen. Darin geht sie unter anderem der Frage nach: Wie können wir anfangen, auf langfristiges Wohlergehen zu zielen anstatt auf kurzfristige Ziele der Aufmerksamkeit und Konversion?