Anne von Fallois weiß, was es bedeutet, neue Karriereschritte zu planen und anschließend auch zu gehen. Denn ihr gelang der Wechsel von der Politik in die Wirtschaft. Sie war Beraterin mehrerer Bundespräsidenten, entwickelte ein Konzept für das „Haus der Zukunft“ in Berlin und arbeitet heute für Kienbaum Consultants. Dazu managt sie auch noch souverän ihre Familie. Weshalb das Bild von einem erfolgreichen Berufsweg ohne Umwege nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, verrät sie in ihrem Gastbeitrag.

Zur Person

Anne von Fallois arbeitete knapp 20 Jahre in der Politik, bevor sie in die Wirtschaft wechselte: In der Zeit von 1994 bis 2013 war ihr Arbeitsplatz das Bundespräsidialamt mit vielgestaltigen beruflichen Positionen wie zunächst Referentin, ab 2006 dann Leiterin des Referats „Bildung, Wissenschaft, Familie, Bürgergesellschaft“ und nach einer Beurlaubung war sie zuletzt Leiterin der Inlandsabteilung. Zu ihren Aufgaben gehörte es, mehrere Bundespräsidenten gesellschaftspolitisch zu beraten und enge Kontakte zu Stiftungen, Verbänden und Unternehmen zu pflegen. 2010/2011 entwickelte sie ein Konzept für das in Berlin als öffentlichprivate Partnerschaft entstehende „Haus der Zukunft“, das sogenannte Futurium. Der Wechsel zur Kienbaum-Gruppe erfolgte schließlich im Jahr 2014. Dort ist Anne von Fallois als Hauptstadtrepräsentantin zuständig für die Kontakte zu Politik, Verbänden, Wissenschafts- und Nichtregierungsorganisationen sowie Stiftungen.

www.kienbaum.de

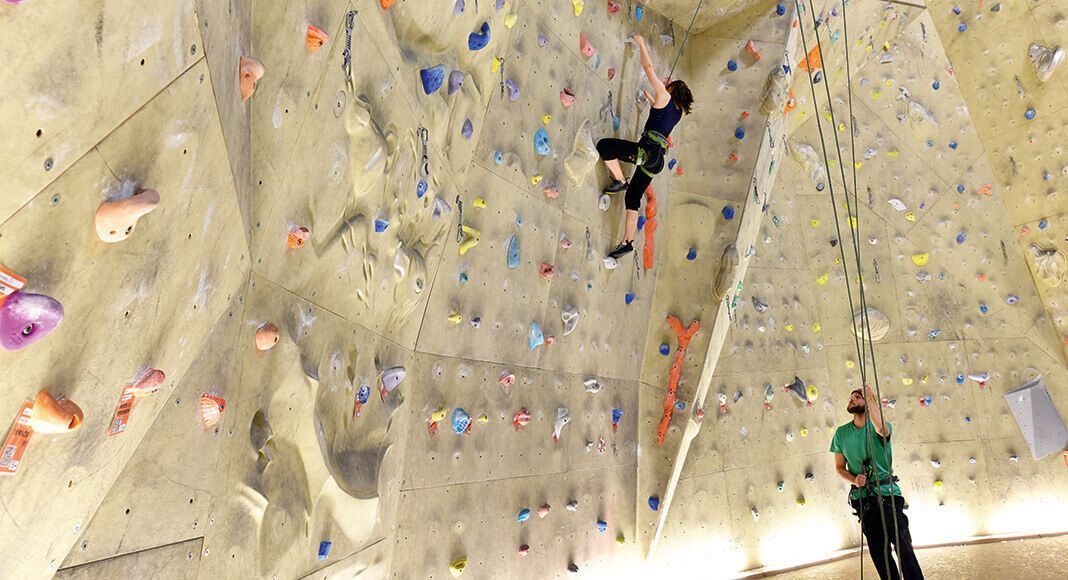

Karriereleiter – bis heute prägt dieses Bild unsere Vorstellung von einer erfolgreichen Laufbahn: Geradlinig geht der Weg nach oben. Stetig mehr Verantwortung, mehr Mitarbeiter, mehr Macht, mehr Status, verbunden mit Verbesserungen beim Gehalt und anderen Vorteilen. Indes: Diesem Bild liegt eine Konstruktion von Arbeitsbiografien zugrunde, die es so schon lange nicht mehr gibt: Ungebrochen aufsteigend, auf wenige Arbeitgeber beschränkt, ohne Auszeiten, Rückschritte oder Seitenwechsel. In ihrem vieldiskutierten Buch „Lean in“ malt Sheryl Sandberg, COO von Facebook, ein anderes, zeitgemäßeres Bild: Karrieren sind Klettergerüste, keine Leitern. Wer Zeit auf Kinderspielplätzen verbringt, hat sofort vor Augen, was sie meint. Auf einem Klettergerüst kommt nach oben, wer auch einmal zur Seite ausweicht oder gar ein Stück abwärts geht, um Kraft zu sammeln und den nächsten Schritt umso größer anzulegen.

Die Volatilität von Karrieren ist kein ganz neues Phänomen – wie wir bei Kienbaum aus unserer Suche nach Führungskräften und unserer New Placement Beratung wissen. Hier sind es vor allem Menschen in der Mitte ihrer Laufbahn, die sich verändern wollen oder müssen und die wir bei der beruflichen Neuorientierung unterstützen. Aber die Dynamik der Veränderung hat zugenommen. Treiber dieser Entwicklung ist der rasante Wandel der Arbeitswelt. Ganze Jobprofile verschwinden vor allem in Folge von Digitalisierung, Globalisierung und der deutlich kürzeren Halbwertszeit von Geschäftsmodellen. Und das betrifft nicht allein Funktionen mit niedrigem Qualifikationsniveau. Der demografische Wandel tut ein Übriges: Wir werden älter und wir können, wollen und sollen länger tätig sein – auch über den Job hinaus. Hinzu kommt: Unsere Erwartungen an Arbeit haben sich gewandelt. Erfolg messen wir nicht mehr vor allem an objektiven Kriterien wie Geld und hierarchischer Position. Stattdessen werden diese Kategorien bedeutsamer: Soziale Stellung/Sichtbarkeit im Unternehmen, Zeit-Autonomie (worunter man auch Work-Life-Balance subsumieren kann), Herausforderung, Absicherung.

Und nicht nur für die sogenannte Generation Y wird immer wichtiger, ob das berufliche Tun Sinn hat, ob sich darin erfahren lässt, dass die Arbeit einer Sache dient und man selbst wirksam daran beteiligt ist. „Zufriedenheit ist der neue Erfolg“ – diese Formel bringt es auf den Punkt.

Unsere Bilder von guter Arbeit und Erfolg werden vielfältiger, und damit auch die Wege dorthin, die wir manchmal freiwillig, manchmal gezwungenermaßen einschlagen. Mir ist das auch so gegangen. Ich habe mich aus einer unbefristeten Stelle in einer Obersten Bundesbehörde zweimal beurlauben lassen: einmal vor allem um der Familie willen, das andere Mal, um „auszubrechen“ und etwas ganz Neues auszuprobieren.

Beim ersten Mal habe ich die Möglichkeiten des damaligen Erziehungsurlaubs (heute: Elternzeit) genutzt, um mit Einverständnis meiner Behörde bei einem anderen Arbeitgeber anzuheuern, der mir eine attraktive Position in Teilzeit ermöglichte. So hatte ich mehr Zeit für meine Familie und ich konnte zugleich neue Dinge tun. Wem sich als junge Mutter oder junger Vater die Möglichkeit bietet, in der Elternzeit Luft bei einem anderen Arbeitgeber – vielleicht sogar in einer anderen Branche – zu schnuppern, sollte die Chance nutzen.

Als ich nach Ablauf des Erziehungsurlaubs schließlich doch wieder zurückkehrte, waren diese neuen Erfahrungen, nun auch verbunden mit meinen Kompetenzen als „Familienmanagerin“, entscheidend dafür, dass ich in meiner Behörde schnell den nächsten Schritt machen konnte. Dazu gehörte allerdings auch ein Chef – in meinem Fall war es ein Bundespräsident –, der genau das erkannte. Dafür bin ich bis heute dankbar.

Meine zweite Auszeit nahm ich, als ich das spannende Angebot bekam, in Berlin das erste Konzept für ein „Haus der Zukunft“ zu entwerfen. An diesem Ort wird sich Deutschland als Wissenschafts- und Innovationsland präsentieren und mit der Öffentlichkeit in den Dialog treten. Eine mutige Idee! Die Möglichkeit, sie zu konkretisieren, habe ich ergriffen – wobei mich freilich eine Rückkehroption absicherte. Das war ein Privileg. Zurückgekehrt bin ich tatsächlich in eine sehr hohe Position – die man allerdings auch wieder verlieren kann. Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Zeit für einen Seitenwechsel!

Ich bin in die Wirtschaft gegangen und habe mich in einer Beratungsgesellschaft neu „erfunden“ – und konnte dabei doch meinen Interessen, Werten und Kontakten treu bleiben. Wechsel von der Politik oder der Verwaltung in die Wirtschaft und umgekehrt sind in Deutschland anders als zum Beispiel in Frankreich oder den USA keine Selbstverständlichkeit. Dennoch bin ich überzeugt: Gut vorbereitet und transparent kommuniziert sind solche Wechsel gut: für den öffentlichen Sektor und die Unternehmen ebenso wie für den einzelnen „Seitenwechsler“. Wir brauchen mehr Offenheit dafür.

Das Klettergerüst wird zunehmend breiter, und davon können gerade Frauen auf dem Weg nach oben besonders profitieren. Was man allerdings braucht auf dem Klettergerüst sind: eine gute Ausrüstung in Form von Wissen und Fähigkeiten, einen offenen Blick, Kraft und ein bisschen Mut.

Anfang 30 und insolvent. Nach dem Aus ihrer PR-Agentur rappelt sich Nadine Nentwig wieder auf. Geld hat sie zwar verloren, doch neue Erkenntnisse gewonnen: Nach einer ordentlichen Bruchlandung macht das Aufstehen wieder richtig Spaß! Dieser persönliche Ratgeber macht Mut und verrät viele Tipps rund um Selbstständigkeit, Scheitern und wieder Aufstehen.

Anfang 30 und insolvent. Nach dem Aus ihrer PR-Agentur rappelt sich Nadine Nentwig wieder auf. Geld hat sie zwar verloren, doch neue Erkenntnisse gewonnen: Nach einer ordentlichen Bruchlandung macht das Aufstehen wieder richtig Spaß! Dieser persönliche Ratgeber macht Mut und verrät viele Tipps rund um Selbstständigkeit, Scheitern und wieder Aufstehen.  Job, Leben, Persönlichkeit: In drei Kapiteln fordert Angelika Gulder in ihrem Selbstcoaching-Buch dazu auf, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Trotz vieler Fehl- und Rückschläge hat sie selbst nie das Vertrauen ins Leben verloren. Als Autorin und ganzheitlicher Coach teilt sie ihr Wissen und liefert konkrete Anleitungen für ein entspanntes und glückliches Leben voller innerer Gelassenheit und Resilienz (Überlebenskraft). Ob es funktioniert? Das kann mit dem Test im Buch nachgeprüft werden!

Job, Leben, Persönlichkeit: In drei Kapiteln fordert Angelika Gulder in ihrem Selbstcoaching-Buch dazu auf, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Trotz vieler Fehl- und Rückschläge hat sie selbst nie das Vertrauen ins Leben verloren. Als Autorin und ganzheitlicher Coach teilt sie ihr Wissen und liefert konkrete Anleitungen für ein entspanntes und glückliches Leben voller innerer Gelassenheit und Resilienz (Überlebenskraft). Ob es funktioniert? Das kann mit dem Test im Buch nachgeprüft werden!  Mit dem graphischen Zyklus „Bauernkrieg“ (1902/03–1908) sprengte Käthe Kollwitz die Grenzen ihrer Zeit: Künstlerisch fand sie ihren Weg hin zur zeitgenössischen Moderne, gesellschaftlich erhob sie ihre Stimme für Themen der sozialen Gerechtigkeit. Der Katalog dokumentiert, welche Künstler der Renaissance und Moderne Kollwitz zu ihrem Meisterwerk inspirierten.

Mit dem graphischen Zyklus „Bauernkrieg“ (1902/03–1908) sprengte Käthe Kollwitz die Grenzen ihrer Zeit: Künstlerisch fand sie ihren Weg hin zur zeitgenössischen Moderne, gesellschaftlich erhob sie ihre Stimme für Themen der sozialen Gerechtigkeit. Der Katalog dokumentiert, welche Künstler der Renaissance und Moderne Kollwitz zu ihrem Meisterwerk inspirierten.

Frauen sind in der Geschichtsschreibung selten zu finden. Zu selten, findet Cartoonistin Jacky Fleming und stellt deshalb – durchaus mal mit typisch britischem Humor, mal mit sarkastischem Ton – eine Reihe an Fragen: Können Frauen Genies sein? Oder sind ihre Arme zu kurz und ihre Köpfe zu klein? Warum haben wir im Geschichtsunterricht nur über so wenige Frauen etwas gelernt? Was haben eigentlich all die anderen früher gemacht?

Frauen sind in der Geschichtsschreibung selten zu finden. Zu selten, findet Cartoonistin Jacky Fleming und stellt deshalb – durchaus mal mit typisch britischem Humor, mal mit sarkastischem Ton – eine Reihe an Fragen: Können Frauen Genies sein? Oder sind ihre Arme zu kurz und ihre Köpfe zu klein? Warum haben wir im Geschichtsunterricht nur über so wenige Frauen etwas gelernt? Was haben eigentlich all die anderen früher gemacht?