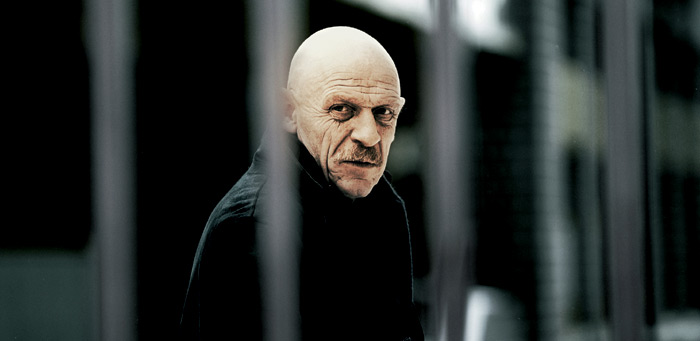

Aus dem Fernsehen kennt man Joe Bausch als Gerichtsmediziner Dr. Joseph „Doc“ Roth aus dem Köln-„Tatort“, doch die Schauspielerei ist nur sein Zweitberuf. Sein Hauptjob: Gefängnisarzt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Werl. Seine Patienten: Gefangene, die für unterschiedliche Taten sitzen. Im Gespräch macht er Werbung für seinen Beruf und erklärt, warum er Medizinern einen kreativen Ausgleich zum Arztberuf empfiehlt. Das Interview führte André Boße.

Zur Person

Joe Bausch, geboren am 19. April 1954 in Ellar im Westerwald, studierte zunächst in Köln und Marburg Theaterwissenschaften, Politik, Germanistik sowie Jura. Erst danach folgte ein Medizinstudium an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, das er 1985 abschloss. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Betriebsmedizin, Ernährungsmedizin, Suchtmedizin sowie Arzt im Rettungswesen. Seit 1987 arbeitet Bausch in der Justizvollzugsanstalt Werl, einem Gefängnis mit rund 900 Insassen, und seit 1993 ist er Regierungsmedizinaldirektor. Theater spielt Bausch seit Anfang der 80er-Jahre, sein Kinodebüt war ein Auftritt im Schimanski „Tatort“ mit dem Titel „Zahn um Zahn“. Seit 1997 ist er regelmäßig als Gerichtsmediziner Dr. Joseph „Doc“ Roth in den Kölner „Tatort“-Folgen an der Seite von Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt zu sehen.

Nein, wir leiden unter einem Mangel. Bei uns im Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg bieten wir immer wieder Assistenzarztstellen in der Chirurgie oder der internistischen Abteilung an, haben aber Probleme, diese zu besetzen.

Machen Sie doch mal ein bisschen Werbung für Ihren Job: Was zeichnet die Arbeit eines Gefängnisarztes aus?

Ich schätze an dem Job, dass ich wirklich als Generalist arbeiten kann. Ich bin hier kein Lotsenarzt, der ständig Patienten zu anderen Fachärzten überweist, wie es in vielen normalen Praxen üblich ist. Ich mache das meiste selber: untersuche die Haut, schaue in die Ohren, bin als Psychiater, Orthopäde und Chirurg in einer Person tätig.

Wie sehr müssen Sie auf die Kosten achten?

Ich habe viel größere Möglichkeiten als beispielsweise die Kollegen in freien Arztpraxen. Derzeit behandele ich 25 HIV-Patienten, 200 Leute mit Hepatitis und viele Erkrankte mit psychiatrischen Problemen. Diese Fälle kosten eine Menge Geld. Eine normale Praxis mit diesem Patientenstamm müsste nach ein paar Wochen schließen, weil sie mit ihrem Budget am Ende wäre. Im Gefängnis können und müssen wir weiterbehandeln, weil wir für diese Patienten einen Versorgungsauftrag und eine Garantenpflicht erfüllen.

Worauf kommt es an, wenn man eine Stelle als Gefängnisarzt antritt?

Es ist natürlich entscheidend, diesen Patienten mit einer richtigen Haltung zu begegnen. Ich kann mir hier meine Patienten nicht aussuchen, und man muss schon damit klarkommen, dass einige unter ihnen vielleicht nicht die angenehmsten Zeitgenossen sind. Aber es ist nicht so, dass ich nur auf hartgesottene Stinkstiefel treffe.

Kennen Sie die Geschichten Ihrer Patienten? Wissen Sie bei allen, warum sie im Gefängnis sind?

Nein, ich habe die Haltung entwickelt, dass ich das nicht unbedingt wissen muss. Wenn sich jemand mir gegenüber ordentlich benimmt, ist mir wurscht, warum er sitzt. Das ändert sich erst, wenn ich merke, dass es zu einer Störung im Verhältnis zwischen Arzt und Patient kommt. Dann kann es wichtig sein, sich die Persönlichkeit des Patienten einmal genauer anzuschauen, um zu ergründen, warum er sich so benimmt.

Sehen Ihre Patienten in Ihnen manchmal mehr als nur einen Arzt?

Sie müssen sich vorstellen, dass ich als Gefängnisarzt der Einzige bin, der diese Menschen berührt, ohne ihnen dabei Handschellen anzulegen oder sie auf gefährliche Gegenstände hin zu untersuchen. Wenn meine Patienten außerhalb meiner Behandlungen berührt werden, sind das immer Sicherheitskontakte. Daher kommt es natürlich vor, dass ein Patient, der halbnackt vor mir steht, beginnt, über Dinge zu sprechen, die mit dem eigentlichen Symptom wenig zu tun haben.

Was, wenn einer Ihrer Patienten, der vor dem Richter bislang geschwiegen hat, bei Ihnen auspackt?

Ist selten, kommt aber vor. Zum Beispiel, wenn jemand mit den Taten, für die er bislang noch nicht bestraft wurde, nicht mehr zurande kommt. Andere berichten von Machenschaften ihrer Zellenkollegen, von denen sie sich bedroht fühlen. Natürlich gilt auch für mich die Schweigepflicht eines Arztes. Brechen darf ich diese nur bei bestimmten Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Wissen eine Gewalttat im Gefängnis vermeiden kann.

Sie haben vor Ihrem Medizinstudium unter anderem Theaterwissenschaften studiert und arbeiten auch als Schauspieler. Was glauben Sie: Müssen alle Ärzte auch gute Schauspieler sein?

Beide Berufe haben viel gemeinsam. Ein guter Arzt muss sich für Menschen interessieren, muss Menschen mögen. Er muss zuhören und beobachten können, um seinen diagnostischen Blick zu schulen. Genau diesen Blick benötigen auch Schauspieler, denn nur so kann es ihnen gelingen, Menschen authentisch zu spielen. Der Unterschied zwischen meinen Berufen ist, dass meine „Tatort“-Leichen nach dem Dreh aufstehen und sich beim Caterer einen Kaffee holen, während es bei den Untersuchungen im Knast ernsthaft zur Sache geht.

Raten Sie jungen Ärzten, sich wie Sie einen künstlerischen Ausgleich zu suchen – ob als Zweitberuf oder Hobby?

Ich habe in meinem Leben eine Menge Ärzte kennengelernt, und es ist schon auffällig, dass diejenigen Kollegen, die abseits des Berufes kreativ tätig sind, in meinen Augen besser durch das Berufsleben kommen. Es ist wichtig, ein Feld zu haben, in dem man sich austoben kann. Als Arzt ist jede Begegnung eine Begegnung im Ausnahmezustand: Der Patient kommt, weil er unter Symptomen leidet, weil er wissen will, was los ist. Daher ist es wichtig, etwas zu finden, dass mir eine andere Perspektive bietet. Etwas, das ich selber auf den Weg bringen kann. Und da ist etwas Kreatives – ob Schauspielerei, Malerei oder Musik – ideal.

[pull_quote_center]Einblicke in seine Arbeit als Gefängnisarzt hat Bausch in einem Buch veröffentlicht:

Joe Bausch: Knast.

Ullstein 2012. ISBN 978-3550080043. 19,99 Euro.[/pull_quote_center]