Im Zuge der Flutkatastrophe zählte Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker von der Uni Siegen zu den gefragtesten Expert*innen. Ihre Ansätze für eine neue Baukultur kombinieren die Anpassung an den Klimawandel mit Maßnahmen im Kampf gegen die Krise. Dabei setzt sie auf ein Bauen, dass flexibler und ganzheitlicher denkt. Nur so entstehen Quartiere, die Nachhaltigkeit und Resilienz kombinieren. Ihr Appell an die junge Generation der Bauingenieur*innen: Zeigt euch, mischt euch ein! Die Fragen stellte André Boße.

Zur Person

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker wurde 1973 in Larache, Marokko geboren. Sie studierte in ihrem Geburtsland zwei Semester Chemie und Physik. Anfang der 90er-Jahre kam sie nach Deutschland, wo sie praktische Erfahrungen in der Bauindustrie sammelte. 2001 schloss sie ihr Studium als Diplom-Ingenieurin an der TU Darmstadt ab. 2013 erhielt die zweifache Mutter einen Ruf an die Universität Siegen, wo sie im Department Architektur als Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik forscht und lehrt. Von 2016 bis 2020 war sie Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen; seit 2017 ist sie Teil des Expertenkreises Zukunft Bau des BMBU, später des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz. Sie ist Mitglied im internationalen Club of Rome.

Frau Prof. Dr. Messari-Becker, Sie fordern auf Bundesebene die Wiedereinführung eines Bauministeriums, warum?

Das Bauressort führt seit mehr als 22 Jahren ein Nomadenleben. Die gebaute Umwelt ist aber der Lebensraum von 83 Millionen Menschen in Deutschland. Nichts vereint uns mehr als die Gemeinsamkeit von Wohn-, Arbeits- und Lebensräumen inmitten unseres Alltags. Es ist daher wichtig, Bauen, Wohnen, Stadt- und Raumentwicklung als ganzheitliche politische Gestaltungsund Handlungsfelder zu verstehen. Die Lebensraumplanung ist schlicht viel zu wichtig, um sie alle vier Jahre in den jeweiligen Regierungskoalitionen als Marginalie herumzureichen. Zudem werden die Herausforderungen nicht kleiner oder weniger, ganz im Gegenteil: Digitalisierung, Wohnraum, Flächenmanagement, klimaneutrale Wärme in Gebäuden, Mobilitätswende, Klimaanpassung, um nur einige zu nennen. Um den nötigen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit nicht bloß als Stückwert loser Ideen, sondern vernetzter zu planen, zu begleiten und sozialgerecht zu schaffen, braucht es eine bundepolitische Organisation, die bestimmte Kompetenzen bündeln kann.

Bauen bewegt auch viel Kapital.

Genau, die Immobilienwirtschaft steht für mehr als 619 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung (2020). Das ist 20 Prozent der Gesamtwertschöpfung und viel höher als der Bundeshaushalt mit seinen 362 Milliarden Euro (ebenfalls 2020). Bauen und die gebaute Umwelt sind also maßgeblich für Klimaschutz, unsere Lebensqualität und unsere Wirtschaft.

Welche Entwicklungen im Baubereich bewerten Sie besonders kritisch?

Wir verfehlen de facto fast alle baubezogenen Ziele, von der Schaffung des dringend benötigten bezahlbaren Wohnraums über die Reduktion des enormen Flächen- und Ressourcenverbrauchs und die Reduktion der CO2- Emissionen bis hin zum Abbau der dramatischen Kluft zwischen Städten und dem ländlichen Raum.

Wie könnte man mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Indem man unter anderem eine kluge innerstädtische Nachverdichtung baurechtlich vereinfacht, eine sozialverträgliche kommunale Bodenpolitik etabliert sowie die Spekulation im Grundstücksmarkt entschieden bekämpft, um damit kommunales Bauen zu stärken. Auch eine Wohnraumbelegung, die sich der jeweiligen Lebenssituation anpasst, kann helfen, Wohnfläche freizulegen, etwa wenn Eltern, nachdem Kinder ausgezogen sind, nicht mehr so viel Wohnfläche haben möchten. Teilbare Wohnungen mit entsprechenden Grundrissen und Zuschnitten lassen diese Flexibilität zu.

Um den nötigen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit nicht bloß als Stückwert loser Ideen, sondern vernetzter zu planen, zu begleiten und sozialgerecht zu schaffen, braucht es eine bundepolitische Organisation, die bestimmte Kompetenzen bündeln kann.

Die Baubranche ist für rund ein Drittel des Energieverbrauchs und CO2-Ausstoßes verantwortlich, hinzu kommen Sonderabfälle. Wo sollte man ansetzen, um das Bauen schnell und wirksam nachhaltiger zu machen?

Man wird Prioritäten setzen müssen. Da nicht der Neubau, sondern der Bestand die CO2-Emissionen der Gebäude dominiert, muss das Sanieren an Bedeutung zunehmen. Da Erneuungs- und Sanierungszyklen von Gebäuden zu lang sind, muss neben Maßnahmen wie Gebäudedämmung auch die klimaneutrale Wärmeversorgung adressiert werden, etwa aus Geothermie, Fernwärme oder Wasserstoff. Mit Blick auf Bauabfälle müssen wir Ressourcen möglichst sparsam einsetzen und im Kreislauf halten. Recycling und Rückbarkeit müssen also zum Standard werden. Dabei könnte uns ein Ressourcenausweis für Gebäude helfen, wie ich ihn 2019 der Bundesregierung vorgeschlagen habe. Ein solcher soll alle Material- und Energieaufwände, auch die der Herstellung erfassen, um „graue Energie“ sichtbar zu machen und Anreize für innovative Ideen zu geben. Materialien, die als Sonderabfall enden, müssen langsam, aber sicher aus dem Markt genommen und ersetzt werden, egal, ob es Rotoren-Blätter von Windkraftanlagen, Batterien von E-Autos oder Baustoffe betrifft.

Sie plädieren für einen „Masterplan Lebensraum 2050“, der neben dem Bau auch Aspekte wie den demografischen Wandel, Mobilität, Urbanisierung und Klimaschutz berücksichtigt. Wie kann es gelingen, diese verschiedenen Entwicklungen und Herausforderungen zu einem Plan zusammenzubringen?

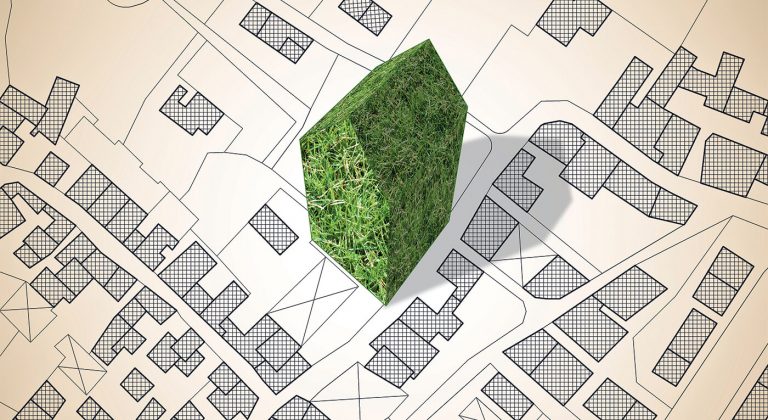

Indem räumliche und städtebauliche Synergien genutzt werden, beispielsweise auf der Ebene der Quartiere. Konkret lassen sich hier kurze Wege durch Nutzungsmischung – etwa Wohnen und Arbeiten – und kompakte Quartiersstrukturen generieren. Es geht darum, Flächen oder Mobilitätsangebote gemeinsam zu nutzen, auch energetische Sanierungen und die Energiegewinnung können gemeinsam realisiert werden. Generationengerechtes und barrierefreies Bauen ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Mit einem Masterplan „Lebensraum 2050“ können darüber hinaus unterschiedliche Problemlagen in Städten und auf dem Land adressiert werden. Ziel ist es, die vielen Nachhaltigkeitsziele mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort zusammenzubringen und zusammenzudenken.

Zum Lehr- und Forschungsgebiet

Das Team Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen forscht intensiv an Themen wie Klimaschutz und Klimaanpassung in Gebäuden und in der Stadtentwicklung, ökologisches Wohnen und Bauen, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft oder Quartiersansätze. Der Leitgedanke des Lehrgebiets ist laut Homepage: „Nur in der Auseinandersetzung mit der Architektur entstehen technische Lösungen, die Funktionalität und Komfort sicherstellen, gleichzeitig ressourcenschonend und zukunftssicher sind und darüber hinaus baukulturell prägend sind. Das gilt gleichermaßen für Gebäude, Gebäudecluster und Städte.“ Sehr gefragt war die Expertise von Prof. Messari-Becker und ihrem Team nach der Flutkatastrophe im Sommer.

Glauben Sie, dass die Pandemie die Stadtbilder nachhaltig verändern wird, vor allem mit Blick auf nicht mehr benötigte Bürotürme, die nun für Wohnungen oder auch Schulen genutzt werden können?

Durch die Dauer der Corona bedingten Einschränkungen hat sich einiges vorerst verfestigt. Es ist also durchaus möglich, dass es nicht mehr darum gehen wird, Läden, Parkhäuser, Bürotürme, Einkaufszentren einfach wieder zu eröffnen, sondern neue Nutzungen für sie zu finden oder zumindest dem neuen Bedarf anzupassen.

Sie fordern eine „neue Baukultur“. Wie unterscheidet sich diese von jetzigen?

Es geht darum, Nachhaltigkeitsziele unmittelbar mit der gebauten Umwelt zu verbinden, sie dort sichtbar und erlebbar zu machen – und zwar mit den Menschen und ihrer Lebensrealität im Mittelpunkt. Wir brauchen eine Baukultur, die die Energiewende baulich und räumlich interpretiert, die anders mit Ressourcen umgeht und in der auch eine „Umbau“-Kultur Platz hat. Eine Baukultur also, die den Gebäudebestand nicht als Hindernis sieht, in der ein „Leerstand“ nicht automatisch abgerissen wird, sondern als Leergut und Rohstofflager der Zukunft verstanden wird.

Was bedeutet das konkret?

Es geht darum, unsere gebaute Umwelt auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, sie resilienter zu machen. Das bedeutet unter anderem ein kluges Wasser- und Flächenmanagement, die Nutzung neuer Materialien am Gebäude und im Außenraum, mehr Grün und Wasser als Planungselement, eine Infrastruktur mit resilienten Eigenschaften. Nehmen Sie das Beispiel Fläche: Wenn wir Neubaugebiete im Außenbereich ohne funktionierende Infrastruktur, also zum Beispiel ohne ÖPNV-Anbindung, Einkaufsläden oder Kitas bauen, dann setzen sich Menschen in ihre Autos, um zur Arbeit zu fahren oder Anderes zu erledigen. Das erhöht Verkehrsaufkommen und schafft neue Umweltprobleme. Wir müssen daher das Bauen immer mit Infrastruktur verbinden. Und wenn wir heute eine Kita bauen, dann muss diese später ohne großen Aufwand zu einem Pflegeheim werden können. Wobei wir alle Rohstoffe, Bauprodukte und Bauteile immer wieder neu nutzen und hochwertig recyceln müssen. All dies muss zu einer Öko-Routine werden.

Die Bauwelt muss eine zentrale Rolle spielen, und sie muss sich dafür in die öffentliche und fachpolitische Debatte einmischen und Lösungen anbieten.

Welche Rollen spielen Bauingenieur*innen bei der Entwicklung einer solchen neuen Baukultur?

Ohne Architektur keine Baukultur, und ohne Ingenieurwesen keine Zivilisation. Die Bauwelt muss eine zentrale Rolle spielen, und sie muss sich dafür in die öffentliche und fachpolitische Debatte einmischen und Lösungen anbieten. Die Politik setzt in Fragen des Klimaschutzes beispielsweise zu sehr auf Ökonomen und Klimaforscher. Für praxistaugliche Lösungen braucht es aber Ingenieurwesen und innovative Lösungen.

Erkennen Sie, dass die junge Generation der Bauingenieur*innen dieses neue Denken, verbunden mit einer anderen Haltung, mitbringt?

Ich denke, die junge Generation der Studierenden und Absolvent*Innen blickt heute anders auf die Implikationen des Planens und Bauens. Sie denkt stärker in Lebenszyklen, denkt an Umwelteffekte und Nachhaltigkeitskriterien. Die Aufgabe, Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe in allen Fachrichtungen der Ausbildung zu etablieren, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Darüber hinaus müssten Nachhaltigkeitskriterien eine maßgebliche Rolle in der Vergabe von Projekten spielen. Ausschließlich nach dem Angebotspreis zu vergeben, behindert eine nachhaltige Entwicklung.

Lebensmittelverschwendung geht uns alle an, und wir alle können etwas dagegen tun! Vom Acker bis zum Teller geht etwa ein Drittel aller Lebensmittel verloren, rund die Hälfte davon wird in Privathaushalten weggeworfen. Mit diesem Buch wird gezeigt, wie jeder von uns zu Hause sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirksam Lebensmittelverschwendung verhindern, die Umwelt schützen und auch Geld sparen kann – mit mehr als 333 nachhaltigen Rezepte und Ideen. Wirf mich nicht weg. Smarticular 2020. ISBN: 978-3-946658-43-6. 16,95 Euro.

Lebensmittelverschwendung geht uns alle an, und wir alle können etwas dagegen tun! Vom Acker bis zum Teller geht etwa ein Drittel aller Lebensmittel verloren, rund die Hälfte davon wird in Privathaushalten weggeworfen. Mit diesem Buch wird gezeigt, wie jeder von uns zu Hause sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirksam Lebensmittelverschwendung verhindern, die Umwelt schützen und auch Geld sparen kann – mit mehr als 333 nachhaltigen Rezepte und Ideen. Wirf mich nicht weg. Smarticular 2020. ISBN: 978-3-946658-43-6. 16,95 Euro. Hanni Rützlers Food Report 2022 zeigt, welche Food-Trends durch die Corona-Pandemie befeuert wurden – und was Unternehmen jetzt tun müssen, um in Zukunft resilienter aufgestellt zu sein. Die österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Foodtrendforscherin analysiert die systemrelevante Food-Branche mit gewohnter Finesse und Expertise. Sie beschäftigt sich mit dem Wandel des Konsumverhaltens hin zu mehr Nachhaltigkeit und Lokalität, beschreibt den Vormarsch von E-Food und zeigt auf, wieso die Post-Corona-Gastronomie gemüsereicher sein wird – wie immer veranschaulicht durch Best-Practice-Beispiele, Zahlen und Fakten.

Hanni Rützlers Food Report 2022 zeigt, welche Food-Trends durch die Corona-Pandemie befeuert wurden – und was Unternehmen jetzt tun müssen, um in Zukunft resilienter aufgestellt zu sein. Die österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Foodtrendforscherin analysiert die systemrelevante Food-Branche mit gewohnter Finesse und Expertise. Sie beschäftigt sich mit dem Wandel des Konsumverhaltens hin zu mehr Nachhaltigkeit und Lokalität, beschreibt den Vormarsch von E-Food und zeigt auf, wieso die Post-Corona-Gastronomie gemüsereicher sein wird – wie immer veranschaulicht durch Best-Practice-Beispiele, Zahlen und Fakten. Der erfahrene Psychotherapeut Holger Kuntze erklärt in seinem neuen Buch, warum wir persönlichen Krisen nicht hilflos ausgeliefert sind – und warum sie manchmal geradezu sinnvoll sein können. Er gewährt uns mithilfe moderner Verhaltenstherapie sowie neuester Erkenntnisse der Neurowissenschaft und Evolutionsforschung einen Blick hinter die Kulissen unseres eigenen Fühlens und Denkens. Mit kleinen Notfallinterventionen und zwanzig Begriffspaaren, die das Leben leichter machen, öffnet er einen Zugang zu unseren inneren Freiräumen. Konkret und mit Beispielen aus seiner eigenen Praxis benennt er Ressourcen, die uns auf der Basis akzeptanzbasierter Strategien ermöglichen, die Zumutungen des Lebens anzuerkennen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Holger Kuntze: Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es so schwierig ist. Kösel 2021. 18 Euro.

Der erfahrene Psychotherapeut Holger Kuntze erklärt in seinem neuen Buch, warum wir persönlichen Krisen nicht hilflos ausgeliefert sind – und warum sie manchmal geradezu sinnvoll sein können. Er gewährt uns mithilfe moderner Verhaltenstherapie sowie neuester Erkenntnisse der Neurowissenschaft und Evolutionsforschung einen Blick hinter die Kulissen unseres eigenen Fühlens und Denkens. Mit kleinen Notfallinterventionen und zwanzig Begriffspaaren, die das Leben leichter machen, öffnet er einen Zugang zu unseren inneren Freiräumen. Konkret und mit Beispielen aus seiner eigenen Praxis benennt er Ressourcen, die uns auf der Basis akzeptanzbasierter Strategien ermöglichen, die Zumutungen des Lebens anzuerkennen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Holger Kuntze: Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es so schwierig ist. Kösel 2021. 18 Euro. Starke Stimme – starker Auftritt: Unsere Stimme ist der Spiegel unserer Seele. Sie hat großen Einfluss darauf, wie unsere Umwelt uns wahrnimmt. Habe ich überhaupt eine Stimme? Was habe ich der Welt zu sagen? Wie verschaffe ich mir Gehör? Wer bin ich? Was sagt meine innere Stimme? Der Musikwissenschaftler, Theologe und Coach Gerrit Winter macht in seinen Trainings den Menschen ihre schlummernden Fähigkeiten bewusst und birgt lange vergessene Potenziale. Gerrit Winter: Sei eine Stimme, nicht nur Echo. ZS-Verlag 2021. 16.99 Euro

Starke Stimme – starker Auftritt: Unsere Stimme ist der Spiegel unserer Seele. Sie hat großen Einfluss darauf, wie unsere Umwelt uns wahrnimmt. Habe ich überhaupt eine Stimme? Was habe ich der Welt zu sagen? Wie verschaffe ich mir Gehör? Wer bin ich? Was sagt meine innere Stimme? Der Musikwissenschaftler, Theologe und Coach Gerrit Winter macht in seinen Trainings den Menschen ihre schlummernden Fähigkeiten bewusst und birgt lange vergessene Potenziale. Gerrit Winter: Sei eine Stimme, nicht nur Echo. ZS-Verlag 2021. 16.99 Euro

Es ist angerichtet! Feinschmecker und Musikmogul Dieter Weidenfeld sammelt die schönsten Anekdoten rund ums Essen: Wie kam Crêpe Suzette zu ihrem Namen? Wer ist der Erfinder des Sauerkrauts? Und was hat eine Schweinshaxe mit der Hinrichtung Ludwig XVI. zu tun? Abgeschmeckt wird die kleine, aber feine kulinarische Sammlung mit Rezepten von Sternekoch-Legende Heinz Winkler. Dieter Weidenfeld: Wie eine Auster das Zarenreich rettete. EFM 2020. ISBN: 978-3-7459-0167-2. 20 Euro.

Es ist angerichtet! Feinschmecker und Musikmogul Dieter Weidenfeld sammelt die schönsten Anekdoten rund ums Essen: Wie kam Crêpe Suzette zu ihrem Namen? Wer ist der Erfinder des Sauerkrauts? Und was hat eine Schweinshaxe mit der Hinrichtung Ludwig XVI. zu tun? Abgeschmeckt wird die kleine, aber feine kulinarische Sammlung mit Rezepten von Sternekoch-Legende Heinz Winkler. Dieter Weidenfeld: Wie eine Auster das Zarenreich rettete. EFM 2020. ISBN: 978-3-7459-0167-2. 20 Euro.