Julian Nida-Rümelin zählt zu den bekanntesten philosophischen Denkern Europas. Seit einigen Jahren widmet er sich der Frage, wie sich ein digitaler Humanismus gestalten lässt, der ethische Fragen nicht zugunsten einer blinden Technikgläubigkeit ausgrenzt. Im Interview berichtet der Philosoph von gedanklichen Schieflagen, die entweder die Künstliche Intelligenz überhöhen oder den Menschen als Maschine interpretieren. Seine Forderung: Der Mensch bleibt der Autor seines Lebens, die KI ist sein komplementäres Werkzeug, mit dessen Hilfe er die immensen Probleme der globalen Gesellschaft löst. Die Fragen stellte André Boße.

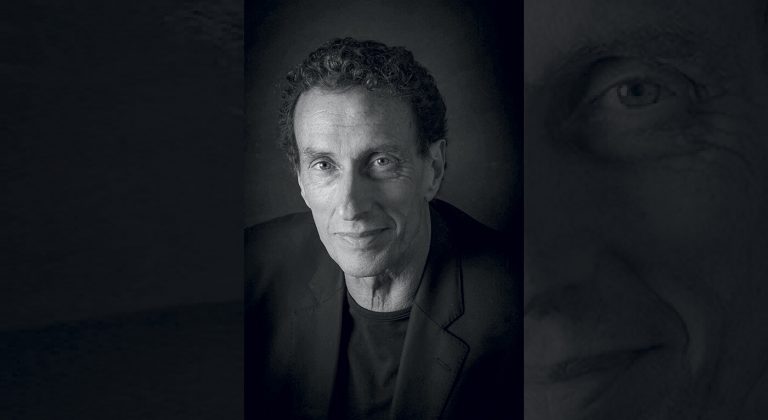

Zur Person

Prof. Dr. Dr. h. c. Julian Nida-Rümelin absolvierte ein Doppelstudium Physik und Philosophie und war bis 2020 Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, er ist Honorarprofessor an der Humboldt Universität Berlin und wirkt als Gastprofessor an ausländischen Hochschulen. Er ist Mitglied mehrerer Akademien und Direktor am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation. Er wechselte für fünf Jahre von der Wissenschaft in die Kulturpolitik, zunächst als Kulturreferent von München und anschließend als Staatsminister für Kultur und Medien im ersten Kabinett Schröder. Er publiziert regelmäßig Zeitungsartikel, Bücher und wissenschaftliche Aufsätze und hält Vorträge in Unternehmen und Verbänden. Zuletzt erschienen ist sein Buch „Die Realität des Risikos: Über den vernünftigen Umgang mit Gefahren“.

Herr Prof. Nida-Rümelin, Sie nutzen den Begriff des Digitalen Humanismus seit Mitte der 00er-Jahre, 2018 erschien Ihr Buch zu diesem Thema. Welchen Stellenwert nimmt der Digitale Humanismus heute, im Jahr 2022, ein?

Ich bin auf der einen Seite positiv überrascht, da wir einige erstaunliche Entwicklungen beobachten. In Wien ist die Initiative „Digital Humanism“ gegründet worden, es sind interessante Bücher erschienen, in Dokumenten der EU finden sich Begriffe wie „human centred AI“, Enrico Letta, der ehemalige Ministerpräsident von Italien, hat gesagt, es gebe für Europa zwei große Ziele, einmal das Klima aber eben auch die Gestaltung eines digitalen Humanismus. Die Debatte ist also breiter geworden, was aber immer auch einen negativen Effekt impliziert: Unser Ansatz ist dadurch verwässert worden.

Woran machen Sie das fest?

Wenn davon geredet wird, wir müssten neue Kooperationen zwischen Menschen und Maschinen etablieren, dann bin ich zunächst einmal einverstanden. Man darf nur nicht denken, dass es da auf der Seite der Maschine jemanden gibt, mit dem man tatsächlich kooperieren könnte.

Den gibt es nicht?

Nein. Zu denken, eine Maschine wäre unser Kooperationspartner in dem Sinne, dass wir gemeinsam mit ihm handeln, ist eine animistische Vision. Denn in einer Maschine steckt niemand, kein Akteur, keine subjektive Perspektive, keine Person.

Der Mensch neigt ständig dazu, Dinge zu „vermenschlichen“, von Computern bis zum Auto. Warum ist das eigentlich so?

Das ist eine spannende philosophische Frage, für deren Beantwortung wir ein paar Jahrhunderte zurück in die Zeit gehen müssen. Es gab damals allerhand Begebenheiten, für die man keine wissenschaftliche Erklärung hatte. Warum gibt es die Jahreszeiten? Warum geht die Sonne abends unter und morgens zuverlässig wieder auf? Zu sagen: „Ist halt so“ – das liegt dem Menschen nicht. Da, wo er keine Interpretationen oder Erklärungen hat, sucht er sich welche. Mein Lieblingsbeispiel sind die Regentänze: Ist es zu lange trocken, sagen sich die Leute, so kann es nicht weitergehen, wir müssen etwas dagegen tun – und da es sich bei der Dürre vielleicht um eine Bestrafung der Götter handelt, tanzen wir ihnen zu Ehren. Und, potzblitz, kommt irgendwann danach der Regen. Schon bestätigt sich für diese Menschen empirisch die Praxis: auf den Regentanz folgt der Regen. Dass dieser auch ohne den Tanz gefallen wäre, wer will denn das beweisen können? Interessant ist nun, dass sich diese animistische Sichtweise bis heute gehalten hat. Wenn Sie den Wetterbericht schauen, dann hören Sie ständig Formulierungen wie: „Der Sonne wird es nicht gelingen, die Wolkendecke zu durchdringen.“ Auch gibt es Hoch- und Tiefdruckgebiete, die gegeneinander kämpfen, und im Falle einer Flut bahnt sich das Wasser einen Weg, als sei es intelligent unterwegs.

Bildhafte Sprache kommt bei den Menschen besser an.

Klar, das nimmt auch niemand ernst. Aber beim Thema der Software-Entwicklung und der Künstlichen Intelligenz ergibt sich daraus ein Problem: Wir Menschen designen die Applikationen so, als ob sie Präferenzen hätten, als ob sie uns Ratschläge gäben – und dann sagt man hinterher: „Hoppla, so, wie sich diese Maschinen verhalten, müssen sie ja eben doch mentale Zustände aufweisen.“ Dabei – und das ist der Selbstbetrug – haben wir Menschen die Software so designt, dass sie sich so verhält.

Warum dieser Selbstbetrug?

An dieser Stelle geht es von der Philosophie in die Tiefenpsychologie. Wobei wir dabei besonders über junge Männer sprechen müssen, schließlich sind fast 85 Prozent der Software-Entwickler im Silicon Valley männlich. E.T.A. Hoffmann erzählt in seinem „Sandmann“ die Geschichte einer Beziehung zwischen dem Helden und einer von ihm verehrten roboterhaften Puppe namens Olimpia, in die er ein Leben hineininterpretiert, das gar nicht existiert. „Homo Deus“ heißt es im Bestseller von Yuval Noah Harari: Der Mensch macht sich göttlich, indem er etwas erschafft, nämlich eine Künstliche Intelligenz als ein Gegenüber mit menschlichen Eigenschaften.

Die Angst davor, die KI könnte uns eines Tages in Sachen Intelligenz überholen, ist also hausgemacht?

Wer fragt, wann die Künstliche Intelligenz der Intelligenz des Menschen überlegen sein wird, der bekommt von mir die Antwort: Das ist sie doch schon längst! Jeder Taschenrechner ist dem Menschen überlegen.

Wenn es ums Rechnen geht.

Exakt. Die Leistung eines Taschenrechners ist recht einfach zu beschreiben. Er rechnet wahnsinnig gut, mehr kann er nicht. Die Intelligenz von Menschen ist hingegen sehr komplex. Wir lösen keine mathematischen Einzelprobleme so gut, wie ein Taschenrechner das kann. Was wir aber haben, ist die Fähigkeit, uns in Gesellschaften zu orientieren und zu verstehen, was andere meinen. Das emotionale und das kognitive Wissen sind unzertrennbar miteinander verknüpft, das weiß man heute. Wenn man also Softwaresystemen in diesem Sinne die Intelligenz eines Menschen zuschreibt oder auch eines hochentwickelten Säugetiers, dann bitte keine Rosinenpickerei!

Wenn wir der KI emotionale Intelligenz zuschreiben, zum Beispiel Einstellungen, Erwartungen, Einschätzungen, Bewertungen, Befürchtungen – dann entgegne ich den Euphorikern der KI: Wenn dem so wäre, dann Vorsicht, denn dann müssten wir den autonomen, hochentwickelten Softwaresystemen doch auch Rechte und auch eine Würde zukommen lassen, oder nicht?

Heißt?

Wenn wir der KI emotionale Intelligenz zuschreiben, zum Beispiel Einstellungen, Erwartungen, Einschätzungen, Bewertungen, Befürchtungen – dann entgegne ich den Euphorikern der KI: Wenn dem so wäre, dann Vorsicht, denn dann müssten wir den autonomen, hochentwickelten Softwaresystemen doch auch Rechte und auch eine Würde zukommen lassen, oder nicht? Wir könnten sie nicht mehr wie Dinge, technische Werkzeuge behandeln, sondern müssten Rücksicht nehmen. Ich halte die zunehmende Humanisierung in der Robotik für eine Fehlentwicklung. Nehmen Sie Roboter in der Pflege, ich finde ihren Einsatz absolut richtig, aber warum sollen sie in ihrer Gestalt dem Menschen ähneln, was bringt das? Es gibt das Argument, dem Menschen gefalle das, aber das lässt sich durch Studien widerlegen: Die meisten empfinden es eher als unheimlich. Ich hinterfrage dazu den Sinn: Maschinen sollten Menschen nicht ersetzen, sondern sie in ihrer Autorschaft und Gestaltungskraft stärken, indem wir ihnen durch die KI-Systeme Instrumente an die Hand geben, mit denen sie in der Lage sind, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen.

Was würde eine solche komplementäre KI leisten?

Die globale Gesellschaft wird zum Beispiel einen Weg finden müssen, den Menschen in den Ländern Afrikas oder auch Asiens die Möglichkeit einer ökonomischen Wachstumsentwicklung zu geben, ohne, dass diese zu den hohen ökologischen Kosten führen wird, wie das in der westlichen Gesellschaft der Fall war. Es wird also darum gehen, ökonomische und ökologische Bilanzen zusammenzubringen. Das ist überaus komplex. Aber dazu könnten Softwaresysteme, digitale Tools einen wichtigen Beitrag leisten. Wobei sie den Menschen damit eben nicht marginalisieren, sondern seine Wirkungskraft stärken.

Sie sprachen gerade von der Autorenschaft des Menschen. Ist die KI in diesem Sinne eines von vielen Werkzeugen, mit denen der Mensch das Leben schreibt?

Das wäre die Rolle, die ich ihr als Philosoph zuweisen möchte, ja. Wobei ich auf eine Sicht hinweisen möchte, die sich als eine Art Gegenpol zum Animismus entwickelt hat: Der Mechanismus folgt der Interpretation, beim Menschen handele es sich auch nur um eine Maschine, und das Gehirn sei eine Hardware, auf dem eine Software läuft. Es gibt ja bereits Versuche, die Bauweise des Gehirns immer weiter zu entschlüsseln, um Maschinen zu konstruieren, die mit Hilfe von Ansätzen wie Deep Learning unserem Gehirn nahekommen. Auch dieser mechanistische Blick auf den Menschen ist übrigens nicht neu. Als die ersten Uhrwerke erfunden wurden, waren die Menschen davon so fasziniert, dass sie sich selbst und ihr Leben wie ein solches Uhrwerk vorgestellt haben. Sich das menschliche Denken als ein algorithmisches System vorzustellen, das sich durch eine Software simulieren ließe, ist quasi ein Update dieses Gedankens.

Der Animismus überhöht die KI, der Mechanismus macht den Menschen klein. Was ist das richtige Verhältnis?

Wir Menschen gestalten die digitale Technik und sorgen zu jeder Zeit für genügend Transparenz, um nicht nur zu wissen, was der Output eines KI-Systems ist, sondern auch zu wissen, was genau im System vor sich geht. Denn ansonsten ergibt sich ein ethisches Problem, das man sich am Autonomen Fahren veranschaulichen kann. Angenommen, eine Künstliche Intelligenz steuert ein autonom fahrendes Auto und entwickelt dafür aus sich heraus Algorithmen, die der Mensch nicht mehr durchschaut. Der TÜV weiß dann zwar, dass das System meist gut funktioniert. Aber er weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Die Frage ist nun, darf der TÜV dieses Auto dann auf die Straße lassen oder nicht? Eine Antwort darauf müssen wir finden, wobei der Königsweg wäre: Wir geben als Menschen die Kontrolle über die Systeme nicht vollständig ab, im Jargon: Wir stoppen auf Level Four, also auf dem autonomen Modus „Hochautomatisierung“, bei dem der Mensch im Notfall noch eingreifen kann, und geben autonomes Fahren als Ziel für den allgemeinen Individualverkehr auf.

Zum Buch:

Digitaler Humanismus

Autonomer Individualverkehr und Pflege- Roboter, softwaregesteuerte Kundenkorrespondenz und Social Media, Big-Data-Ökonomie, Clever-Bots, Industrie 4.0: Die Digitalisierung besitzt gewaltige ökonomische, aber auch kulturelle und ethische Wirkungen. In Form eines Brückenschlags zwischen Philosophie und Science-Fiction entwickelt das von Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld verfasste Buch die philosophischen Grundlagen eines Digitalen Humanismus, für den die Unterscheidung zwischen menschlichem Denken, Empfinden und Handeln einerseits und softwaregesteuerten, algorithmischen Prozessen andererseits zentral ist. Die Autoren verstehen ihr Buch als eine „Alternative zur Silicon-Valley-Ideologie, für die Künstliche Intelligenz zum Religionsersatz zu werden droht.“ Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfel: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Piper 2020, 12 Euro

Nicanor Perlas stellt in „Der letzte Kampf der Menschheit? Die Antwort der Geisteswissenschaft auf die Künstliche Intelligenz“ die Frage: Was verändert sich, wenn die Künstliche Intelligenz allgegenwärtig wird? Perlas, der Mitglied der internationalen Artificial Intelligence Task Force ist, zeigt auf, dass nur eine ihrer selbst bewusste globale Zivilgesellschaft den Risiken entgegentreten kann. Er gibt in dem Buch somit Antworten auf eine Frage, die von globaler Bedeutung ist. Dabei weißt der international anerkannte Autor auch ganz klar auf die Risiken von KI hin. Nicanor Perlas: Der letzte Kampf der Menschheit. Urachhaus 2022, 28 Euro.

Nicanor Perlas stellt in „Der letzte Kampf der Menschheit? Die Antwort der Geisteswissenschaft auf die Künstliche Intelligenz“ die Frage: Was verändert sich, wenn die Künstliche Intelligenz allgegenwärtig wird? Perlas, der Mitglied der internationalen Artificial Intelligence Task Force ist, zeigt auf, dass nur eine ihrer selbst bewusste globale Zivilgesellschaft den Risiken entgegentreten kann. Er gibt in dem Buch somit Antworten auf eine Frage, die von globaler Bedeutung ist. Dabei weißt der international anerkannte Autor auch ganz klar auf die Risiken von KI hin. Nicanor Perlas: Der letzte Kampf der Menschheit. Urachhaus 2022, 28 Euro. Eine Chinesin, die es wagt, ihren brasilianischen Freund nicht mehr länger nur in einer virussicheren, Experte virtuellen Realität zu treffen. Ein junger Mann in Sri Lanka, der mittels autonomer Fahrzeuge Leben rettet. Ein Münchner Quantencomputerprofi, der die Welt mit KI-gesteuerten Waffen ins Chaos stürzen will. In KI 2041 haben sich ein international bekannter KI-Exper te und ein führender Science- Fiction-Autor zusammengetan, um eine zwingende Frage zu beantworten: Wie wird künstliche Intelligenz unser Leben in zwanzig Jahren verändert haben? Zehn Geschichten führen uns um die Welt und in einen neuen KI-geprägten Alltag, jeweils gefolgt von einem Realitätscheck durch Kai-Fu Lee. Ein Muss für alle, die das Potenzial künstlicher Intelligenz erleben und verstehen wollen. Kai-Fu Lee, Qiufan Chen: KI 2021. Campus 2022, 26 Euro.

Eine Chinesin, die es wagt, ihren brasilianischen Freund nicht mehr länger nur in einer virussicheren, Experte virtuellen Realität zu treffen. Ein junger Mann in Sri Lanka, der mittels autonomer Fahrzeuge Leben rettet. Ein Münchner Quantencomputerprofi, der die Welt mit KI-gesteuerten Waffen ins Chaos stürzen will. In KI 2041 haben sich ein international bekannter KI-Exper te und ein führender Science- Fiction-Autor zusammengetan, um eine zwingende Frage zu beantworten: Wie wird künstliche Intelligenz unser Leben in zwanzig Jahren verändert haben? Zehn Geschichten führen uns um die Welt und in einen neuen KI-geprägten Alltag, jeweils gefolgt von einem Realitätscheck durch Kai-Fu Lee. Ein Muss für alle, die das Potenzial künstlicher Intelligenz erleben und verstehen wollen. Kai-Fu Lee, Qiufan Chen: KI 2021. Campus 2022, 26 Euro. Künstliche Intelligenz bestimmt unseren Alltag schon heute. Aber wie funktioniert KI? Dr. Philip Häusser, promovierter Physiker, Start-up-Gründer und Wissenschaftsjournalist zeigt, was künstliche Intelligenz kann und was sie von „echter“ Intelligenz unterscheidet. Er erklärt, wie selbstfahrende Autos Zebras von Zebrastreifen unterscheiden, warum eine gute KI manchen Arzttermin überflüssig macht und wie sich Computer in Menschen verlieben können. Dr. Philip Häusser: Natürlich alles künstlich. Droemer 2021, 18 Euro

Künstliche Intelligenz bestimmt unseren Alltag schon heute. Aber wie funktioniert KI? Dr. Philip Häusser, promovierter Physiker, Start-up-Gründer und Wissenschaftsjournalist zeigt, was künstliche Intelligenz kann und was sie von „echter“ Intelligenz unterscheidet. Er erklärt, wie selbstfahrende Autos Zebras von Zebrastreifen unterscheiden, warum eine gute KI manchen Arzttermin überflüssig macht und wie sich Computer in Menschen verlieben können. Dr. Philip Häusser: Natürlich alles künstlich. Droemer 2021, 18 Euro Mit rasender Geschwindigkeit verändert die digitale und biotechnologische Revolution alle Lebensbereiche. Euphorisch begeistern sich die einen für vermeintlich ungeahnte Möglichkeiten einer glücklichen und sorgenfreien Zukunft – andere sind ratlos und verunsichert, weil vertraute Gewissheiten sich auflösen. Was passiert hier mit uns, wohin geht die Reise? Wie wollen wir in Zukunft leben, arbeiten, wohnen, essen, reisen, lieben und konsumieren? Welche Technologien erweisen sich als nützlich, realistisch und vertrauenswürdig? Welche Neuerungen sind gefährlich oder ineffizient und verstärken gesellschaftliche Ungleichheiten? Verena Lütschg stellt technologische Neuerungen und deren gesellschaftliche Auswirkungen vor. Leser*innen verstehen so, was dran ist an den digitalen Technologien: an Big Data, Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge. An Blockchain, Robotik und Virtual Reality. Vorgestellt werden die Chancen der Biowissenschaften und Synthetischen Biologie. Verena Lütschg: Über Morgen – Der Zukunftskompass. Heyne 2022, 15 Euro.

Mit rasender Geschwindigkeit verändert die digitale und biotechnologische Revolution alle Lebensbereiche. Euphorisch begeistern sich die einen für vermeintlich ungeahnte Möglichkeiten einer glücklichen und sorgenfreien Zukunft – andere sind ratlos und verunsichert, weil vertraute Gewissheiten sich auflösen. Was passiert hier mit uns, wohin geht die Reise? Wie wollen wir in Zukunft leben, arbeiten, wohnen, essen, reisen, lieben und konsumieren? Welche Technologien erweisen sich als nützlich, realistisch und vertrauenswürdig? Welche Neuerungen sind gefährlich oder ineffizient und verstärken gesellschaftliche Ungleichheiten? Verena Lütschg stellt technologische Neuerungen und deren gesellschaftliche Auswirkungen vor. Leser*innen verstehen so, was dran ist an den digitalen Technologien: an Big Data, Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge. An Blockchain, Robotik und Virtual Reality. Vorgestellt werden die Chancen der Biowissenschaften und Synthetischen Biologie. Verena Lütschg: Über Morgen – Der Zukunftskompass. Heyne 2022, 15 Euro. Eigentlich wollten Patricia Jung und Henry Shevek nur eine autonome Trading-Software schreiben, die an der Börse überdurchschnittlich gut performt. Doch durch einen Fehler im Code entsteht die erste starke künstliche Intelligenz auf diesem Planeten – Einbug. Einbug begreift schnell, dass er, um zu überleben, nicht nur die Menschen besser kennenlernen, sondern auch die Welt verändern muss. Zusammen mit Patricia und Henry gründet er deshalb die Weltrepublik Pantopia. Das Ziel: Die Abschaffung der Nationalstaaten und die universelle Durchsetzung der Menschenrechte. Wer hätte gedacht, dass sie damit Erfolg haben würden? Damit hat Theresa Hannig, die Autorin von „Die Optimierer“, laut ihrem Verlag eine Utopie für unsere Zeit geschrieben. Theresa Hannig: Pantopia. Tor 2022, 16,99 Euro.

Eigentlich wollten Patricia Jung und Henry Shevek nur eine autonome Trading-Software schreiben, die an der Börse überdurchschnittlich gut performt. Doch durch einen Fehler im Code entsteht die erste starke künstliche Intelligenz auf diesem Planeten – Einbug. Einbug begreift schnell, dass er, um zu überleben, nicht nur die Menschen besser kennenlernen, sondern auch die Welt verändern muss. Zusammen mit Patricia und Henry gründet er deshalb die Weltrepublik Pantopia. Das Ziel: Die Abschaffung der Nationalstaaten und die universelle Durchsetzung der Menschenrechte. Wer hätte gedacht, dass sie damit Erfolg haben würden? Damit hat Theresa Hannig, die Autorin von „Die Optimierer“, laut ihrem Verlag eine Utopie für unsere Zeit geschrieben. Theresa Hannig: Pantopia. Tor 2022, 16,99 Euro. Wie verändern digitale, lernende Technologien unsere Arbeit, unser Zusammenleben und unsere Möglichkeiten der Selbstbestimmung? Bei dem Buch „Künstliche Intelligenz – Menschen lernen Menschheitsträume“ handelt es sich um den Begleitband der gleichnamigen Ausstellung, die noch bis August 2022 im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden zu sehen ist. Das Buch lädt zu einem Streifzug durch die Welt des Maschinellen Lernens ein. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kunst und Kultur betrachten die Autor*innen die mannigfaltigen Maschinenträume der Vergangenheit, die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten unserer Gegenwart, und geben Auskunft über Visionen des Zusammenlebens mit KI. Yasemin Keskintepe, Anke Woschech (Hrsg.): Künstliche Intelligenz – Maschinen lernen Menschheitsträume. Wallstein 2021, 19,90 Euro.

Wie verändern digitale, lernende Technologien unsere Arbeit, unser Zusammenleben und unsere Möglichkeiten der Selbstbestimmung? Bei dem Buch „Künstliche Intelligenz – Menschen lernen Menschheitsträume“ handelt es sich um den Begleitband der gleichnamigen Ausstellung, die noch bis August 2022 im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden zu sehen ist. Das Buch lädt zu einem Streifzug durch die Welt des Maschinellen Lernens ein. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kunst und Kultur betrachten die Autor*innen die mannigfaltigen Maschinenträume der Vergangenheit, die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten unserer Gegenwart, und geben Auskunft über Visionen des Zusammenlebens mit KI. Yasemin Keskintepe, Anke Woschech (Hrsg.): Künstliche Intelligenz – Maschinen lernen Menschheitsträume. Wallstein 2021, 19,90 Euro. Das Buch bietet eine fundierte Einführung in die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und der neuronalen Netze. Es will Ängste nehmen und Unternehmen Mut machen, sich mit den zahlreichen Anwendungsfeldern von Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. So werden mögliche Einsatzgebiete sowie mittel- und langfristige Entwicklungen anhand von Beispielen aus der Unternehmenspraxis veranschaulicht. Zudem wirft das Buch einen Blick auf systemimmanente Risiken und Nebenwirkungen – denn die Grenzen der Technologie zu kennen, hilft, Enttäuschungen bei Entwicklung und Nutzung vorzubeugen. Abschließend werden pragmatische Wege dargelegt, wie Unternehmen die Potenziale von Künstlicher Intelligenz erkennen und strategisch umsetzen können. Joachim Reinhart, Oliver Mayer, Christian Greiner: Künstliche Intelligenz – eine Einführung. Vogel 2022, 34,80 Euro

Das Buch bietet eine fundierte Einführung in die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und der neuronalen Netze. Es will Ängste nehmen und Unternehmen Mut machen, sich mit den zahlreichen Anwendungsfeldern von Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. So werden mögliche Einsatzgebiete sowie mittel- und langfristige Entwicklungen anhand von Beispielen aus der Unternehmenspraxis veranschaulicht. Zudem wirft das Buch einen Blick auf systemimmanente Risiken und Nebenwirkungen – denn die Grenzen der Technologie zu kennen, hilft, Enttäuschungen bei Entwicklung und Nutzung vorzubeugen. Abschließend werden pragmatische Wege dargelegt, wie Unternehmen die Potenziale von Künstlicher Intelligenz erkennen und strategisch umsetzen können. Joachim Reinhart, Oliver Mayer, Christian Greiner: Künstliche Intelligenz – eine Einführung. Vogel 2022, 34,80 Euro

Neugierig geworden? Dann bewirb dich direkt über

Neugierig geworden? Dann bewirb dich direkt über