In Deutschland werden derzeit spannende und spektakuläre Bauprojekte geplant und gebaut. Einige von ihnen stellt der karriereführer hier vor. Zusammengestellt von Christoph Berger

Deutschlands vorerst höchstes Holzhochhaus: Carl

Am 25. Oktober 2021 fand an der Carl-Hölzle-Straße im Arlinger, einem Stadtteil Pforzheims, zu Deutschlands vorerst höchstem Holzhochhaus der erste Spatenstich statt. Das Bauprojekt mit dem Namen „Carl“ wird ein 14-stöckiges Holz-Hybrid-Hochhaus werden. Heißt: Nicht alles wird aus Holz gebaut. Dort, wo es vor allem aus brandschutztechnischen Gründen notwendig ist, bleibt man bei Stahl und Beton. Diese Hybrid-Bauweise sorgt für eine Besonderheit im Bauablauf: Schon etwa drei Monaten nach dem Start der Rohbauarbeiten wird die endgültige Höhe des Gebäudes erkennbar sein, da zunächst nur der Treppenhauskern entsteht. Erst danach beginnen die Holzbauarbeiten. Die aus heimischem Holz vorgefertigten Bauelemente sollen binnen weniger Monate, zwischen Februar und Oktober 2022, vollständig montiert werden. Die endgültige Fertigstellung ist nach gut zwei Jahren Bauzeit für November 2023 geplant.

The Cradle in Düsseldorf

Im April 2020 wurde im Düsseldorfer Medienhafen mit den Bauarbeiten des ersten Holzhybrid- Bürogebäudes der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt begonnen. Dazu mussten aufgrund der direkten Rheinnähe und der damit zusammenhängenden Bodenbeschaffenheit und aufgrund des enormen Wasserdrucks umfassende Tiefbauarbeiten starten. Zehn Monate dauerten diese an. Im Dezember letzten Jahres wurde dann mit dem Hochbau begonnen. The Cradle wird nach dem Cradle-to-Cradle®-Prinzip entwickelt. Neben einer sorgfältigen Auswahl der zu verwendenden Materialien – keine giftigen Stoffe gemäß der EPEA Banned List of Chemicals und eine Rückführbarkeit der Materialien und Rohstoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft – bedeutet das auch für die Bauarbeiten neue Wege zu gehen. Das betrifft beispielsweise den Einsatz von Materialien auf der Baustelle und im Gebäude oder auch die Materialverbindungen, denen aufgrund ihrer anschließenden Trennbarkeit ein besonderes Augenmerk zukommt. „Wir planen das Gebäude als nachhaltiges Rohstofflager, deren Materialien nach Gebrauch zu einem großen Teil wiederverwendet werden können. Das ist zum einen ressourcenschonend und zum anderen werterhaltend“, erklärt Carsten Boell, Geschäftsführer Interboden Innovative Gewerbewelten. Umgesetzt wird das Projekt vom Projektentwickler Interboden.

MIQUA– das neue Museum im Quartier in Köln

Mitten im Kölner Stadtzentrum entsteht zurzeit ein neues Museum mit internationalem Anspruch: das „MiQua. LVRJüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln“. Der Name MiQua steht für „Museum im Quartier“ und bezieht sich damit auf die 6.000 Quadratmeter umfassende Ausgrabungsfläche im Archäologischen Quartier Köln direkt unter dem Rathausplatz. Hier traten 1953 und dann vor allem seit den 1990er-Jahren sowie ab 2007 über zweitausend Jahre Kölner Stadtgeschichte zutage, angefangen beim Palast des römischen Statthalters, dem monumentalen Praetorium, bis hin zum mittelalterlichen jüdischen Viertel und dem christlichen Goldschmiedeviertel. Über diesen archäologischen Denkmälern wird ein neues Museumsgebäude errichtet, das neben einem Dauer- und Wechselausstellungsbereich Einblicke in die Archäologie des Untergrunds ermöglicht, darunter die mittelalterliche Synagoge und das jüdische Ritualbad, die Mikwe, die der Name MiQua ebenfalls reflektiert.

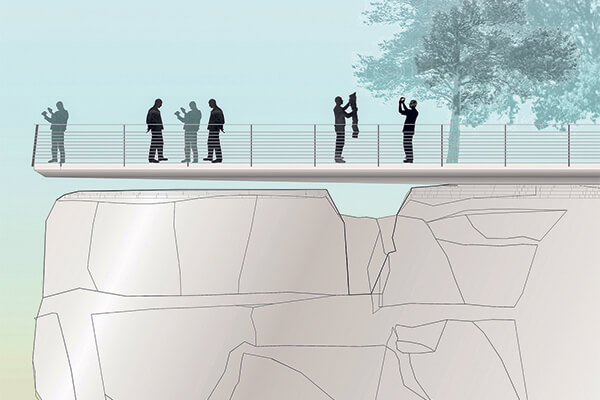

Schwebender Aussichtssteg in der Sächsischen Schweiz

Nach vorbereitenden Maßnahmen im Herbst 2020 und Februar 2021 stand im März 2021 dem Beginn der tatsächlichen Felssicherungsarbeiten am Basteifelsen in der Sächsischen Schweiz nichts mehr im Weg: Ein Fels, der später den Aussichtssteg tragen soll, wird gesichert und stabilisiert. Im Rahmen der Felssicherungsmaßnahmen werden zunächst ausgeprägte punktuelle Verwitterungsstellen durch Spezialmörtel gesichert. Des Weiteren wird der Felswandfuß durch ein ca. 100 Quadratmeter großes Korsett in Form einer Spritzbetonschale verstärkt, welches in Farbe und Profil dem Erscheinungsbild des Sandsteins nachempfunden wird. Auf der Rückseite wird es mit sogenannten Kleinverpresspfählen im Fels verankert. Dieser Bereich ist elbseitig von Bäumen verdeckt. Die dritte Komponente der Felssicherungsmaßnahmen ist die Verbindung unterschiedlich fester Sandsteinschichten. Dazu werden Kleinverpresspfähle vertikal bis in eine Tiefe von max. 18 Metern verankert. Dadurch werden die Sandsteinschichten miteinander verbunden und schwach tragfähige Schichten überbrückt. Ein Großteil der Arbeiten wird von einer Spezialfirma ohne Gerüst vom Seil aus durchgeführt. Ende 2022 soll die neue Aussichtsplattform für Besucher geöffnet werden.

Das von der Bundesingenieurkammer herausgegebene Buch „Ingenieurbaukunst 2022“ diskutiert die Zukunft des Planens und Bauens und zeigt wichtige aktuelle Bauwerke von Ingenieur*innen aus Deutschland. Es kann daher als eine Dokumentation von Leistungen des deutschen Bauingenieurwesens angesehen werden. Dafür wurden aktuelle Bauwerke und Diskussionsthemen von einem unabhängigen Beirat ausgewählt. Die beteiligten Ingenieur*innen beschreiben die bautechnischen Herausforderungen und erläutern die konkreten Lösungen bei Planung und Ausführung. Bundesingenieurkammer: Ingenieurbaukunst 2022. Ernst und Sohn 2021, 39,90 Euro

Das von der Bundesingenieurkammer herausgegebene Buch „Ingenieurbaukunst 2022“ diskutiert die Zukunft des Planens und Bauens und zeigt wichtige aktuelle Bauwerke von Ingenieur*innen aus Deutschland. Es kann daher als eine Dokumentation von Leistungen des deutschen Bauingenieurwesens angesehen werden. Dafür wurden aktuelle Bauwerke und Diskussionsthemen von einem unabhängigen Beirat ausgewählt. Die beteiligten Ingenieur*innen beschreiben die bautechnischen Herausforderungen und erläutern die konkreten Lösungen bei Planung und Ausführung. Bundesingenieurkammer: Ingenieurbaukunst 2022. Ernst und Sohn 2021, 39,90 Euro Botschaftsneubauten sind prestigeträchtig und identitätsstiftend zugleich. Ihre primäre Aufgabe, einen Staat im Ausland zu vertreten und sein gesellschaftliches Selbstverständnis widerzuspiegeln, macht sie zu politischen Symbolen. In den vergangenen 150 Jahren suchte Deutschland in seinen auswärtigen Staatsbauten stets einen individuellen architektonischen Ausdruck. Insbesondere die während der vierzigjährigen deutschen Teilung von der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland errichteten Neubauten für diplomatische Vertretungen dokumentieren die enge Verknüpfung von politischen, kulturellen und personellen Entscheidungen sowie deren Rahmenbedingungen. Die Bauwerke eröffnen aus ihrer exterritorialen Position heraus einen erweiterten Blick auf die Geschichte und das Selbstverständnis aller deutschen Staaten. Sie prägen den auswärtigen Repräsentationsbau bis heute. Christiane Fülscher: Deutsche Botschaften. Jovis 2021, 55 Euro

Botschaftsneubauten sind prestigeträchtig und identitätsstiftend zugleich. Ihre primäre Aufgabe, einen Staat im Ausland zu vertreten und sein gesellschaftliches Selbstverständnis widerzuspiegeln, macht sie zu politischen Symbolen. In den vergangenen 150 Jahren suchte Deutschland in seinen auswärtigen Staatsbauten stets einen individuellen architektonischen Ausdruck. Insbesondere die während der vierzigjährigen deutschen Teilung von der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland errichteten Neubauten für diplomatische Vertretungen dokumentieren die enge Verknüpfung von politischen, kulturellen und personellen Entscheidungen sowie deren Rahmenbedingungen. Die Bauwerke eröffnen aus ihrer exterritorialen Position heraus einen erweiterten Blick auf die Geschichte und das Selbstverständnis aller deutschen Staaten. Sie prägen den auswärtigen Repräsentationsbau bis heute. Christiane Fülscher: Deutsche Botschaften. Jovis 2021, 55 Euro

Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt, sucht sie jemanden, der ihr beim Putzen hilft. Sie gibt eine Annonce auf, und am Ende fällt die Wahl auf eine Frau aus der Ukraine, dem Herkunftsland ihrer Mutter, die im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt wurde. Nastja, eine Tiefbauingenieurin, konnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr überleben, ihr letztes Gehalt bekam sie in Form eines Säckchens Reis ausgezahlt. Da sie ihren kleinen Enkelsohn und sich selbst nicht länger ernähren kann, steigt sie, auf etwas Einkommen hoffend, in einen Zug von Kiew nach Berlin. Natascha Wodin: Nastjas Tränen. Rowohlt 2021, 22 Euro

Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt, sucht sie jemanden, der ihr beim Putzen hilft. Sie gibt eine Annonce auf, und am Ende fällt die Wahl auf eine Frau aus der Ukraine, dem Herkunftsland ihrer Mutter, die im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt wurde. Nastja, eine Tiefbauingenieurin, konnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr überleben, ihr letztes Gehalt bekam sie in Form eines Säckchens Reis ausgezahlt. Da sie ihren kleinen Enkelsohn und sich selbst nicht länger ernähren kann, steigt sie, auf etwas Einkommen hoffend, in einen Zug von Kiew nach Berlin. Natascha Wodin: Nastjas Tränen. Rowohlt 2021, 22 Euro Anhand von zwölf Begriffen werden in diesem Buch aktuelle städtebauliche Herausforderungen mit konkreten Projekten verknüpft, Konzepte und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt sowie Umsetzungsprozesse beschrieben. Im Vordergrund steht die Interaktion der gebauten Umwelt mit lebenden Systemen – ein Zugang, der sich innerhalb der Disziplin des Städtebaus langsam durchsetzt und die bisher prioritär gebäudeorientierte Praxis zugunsten einer Aufwertung des öffentlichen Raums zurückstellt. „Basics of Urbanism“ definiert und veranschaulicht Parameter, die einen territorialen Ansatz im Städtebau ins Blickfeld rücken. Der Raum zwischen den Gebäuden wird als wesentliche Struktur für ökologische und soziale Veränderungen innerhalb von kleinräumigen Nachbarschaften, Ensembles, Stadtteilen bis hin zu ganzen Städten behandelt. Dieser Ansatz umfasst vorausschauende zeitliche Aspekte ebenso wie die Miteinbeziehung bestehender Ressourcen bei der Schaffung räumlicher Qualitäten. A. Degros, E. Schwab, S. Bauer, R. Radulova-Stahmer, A. M. Bagaric, M. Stefan, M. (alle Hrsg.): Basics of Urbanism. Park Book 2021, 38 Euro

Anhand von zwölf Begriffen werden in diesem Buch aktuelle städtebauliche Herausforderungen mit konkreten Projekten verknüpft, Konzepte und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt sowie Umsetzungsprozesse beschrieben. Im Vordergrund steht die Interaktion der gebauten Umwelt mit lebenden Systemen – ein Zugang, der sich innerhalb der Disziplin des Städtebaus langsam durchsetzt und die bisher prioritär gebäudeorientierte Praxis zugunsten einer Aufwertung des öffentlichen Raums zurückstellt. „Basics of Urbanism“ definiert und veranschaulicht Parameter, die einen territorialen Ansatz im Städtebau ins Blickfeld rücken. Der Raum zwischen den Gebäuden wird als wesentliche Struktur für ökologische und soziale Veränderungen innerhalb von kleinräumigen Nachbarschaften, Ensembles, Stadtteilen bis hin zu ganzen Städten behandelt. Dieser Ansatz umfasst vorausschauende zeitliche Aspekte ebenso wie die Miteinbeziehung bestehender Ressourcen bei der Schaffung räumlicher Qualitäten. A. Degros, E. Schwab, S. Bauer, R. Radulova-Stahmer, A. M. Bagaric, M. Stefan, M. (alle Hrsg.): Basics of Urbanism. Park Book 2021, 38 Euro

Moritz Menge: Brückenbau beginnt im Kopf. Springer 2021, 27,99 Euro

Moritz Menge: Brückenbau beginnt im Kopf. Springer 2021, 27,99 Euro