Mirko Nitz, 29 Jahre, hat bereits seine Ausbildung beim Ingenieur- und Consultingunternehmen DMT in Essen gemacht und ist heute zuständig für Projektleitung und Konstruktion.

Ich bin schon seit 13 Jahren treuer Jünger des Unternehmens. Im Jahr 2000 begann ich meine Ausbildung zum Industriemechaniker und machte parallel an der Abendschule mein Fachabitur. Schon im Laufe der Ausbildung stand für mich fest, dass ich mein Wissen in diesem Fachgebiet vertiefen möchte. Auch die Pflichtpause für den Zivildienst konnte meine Motivation nicht bremsen. So begann ich mein Maschinenbaustudium an der Hochschule in Bochum und arbeitete gleichzeitig als studentische Hilfskraft bei DMT. Dieser Nebenjob, das Praxissemester während des Studiums und die abschließende Diplomarbeit gaben mir die Möglichkeit, Praxisluft zu schnuppern und die breit gefächerte Theorie des Maschinenbaustudiums konkret anzuwenden. Der stetige Praxisbezug während meines Studiums hat mir den Einstieg in das Arbeiten als Konstrukteur und Projektleiter enorm erleichtert. Nach Vollendung meiner Diplomarbeit im Bereich der optischen Messtechnik habe ich mich ein Jahr mit Wärme-Längenausdehnung im Nanometerbereich beschäftigt. Denn filigrane optische Systeme reagieren sehr sensibel auf Umwelteinflüsse in warmumformenden Betrieben. Die Konstruktion dieser robusten Lasermesstechnik für den industriellen Einsatz war eine spannende Herausforderung mit exotischen Materialien. Vor etwa zwei Jahren habe ich in den Bereich der Antriebstechnik gewechselt. Fernab von der Feinmechanik rechne ich nun mit Lasten in Größenordnungen von Megawatt, Meganewton und Meganewtonmeter. Auf den ersten Blick sieht das nach einer großen Veränderung aus. Mit dem vermittelten Handwerkszeug aus dem Studium ändern sich jedoch eigentlich nur die Stellen vor dem Komma. Es dauert seine Zeit, aber irgendwann entwickelt man auch ein Vorstellungsvermögen für diese Größenordnungen. Zurzeit umfasst meine Arbeit die Projektleitung bei Prototypen-Tests auf unseren eigenen antriebstechnischen Prüfständen für zum Beispiel Getriebe, Kupplungen, Bremsen bis drei Megawatt sowie die CAD-Konstruktion im Prüfstandsbau. Als Projektleiter bin ich für einen reibungslosen Prüfablauf verantwortlich. Dieser geht oftmals über mehrere hundert Stunden. In der Vorbereitung werden kundenseitige Anforderungen auf Machbarkeit überprüft und die Konstruktion beziehungsweise Beschaffung von Adaptionsteilen in die Wege geleitet. Da oft Prüfläufe über mehrere Tage im Dreischichtbetrieb gefahren werden, ist es ebenfalls meine Aufgabe, die Schichtplanung mit dem zuständigen Schichtleiter zu koordinieren. Weil die Prüfpläne sehr umfangreich und detailliert sind und auch bei Komplikationen über mehrere Tage reibungslos ablaufen müssen, ist es wichtig, stets einen Überblick über diverse Parameter und Vorschriften zu behalten. Dazu müssen auch wiederkehrende Kontrollen in Anwesenheit unserer Kunden berücksichtigt werden sowie außerplanmäßige Zwischenstopps bestmöglich in den Prüfablauf eingebunden werden. Der Parameter „Zeit“ spielt im Prüfgeschäft eine besondere Rolle. Der Kunde übergibt uns sein Produkt am Ende des Produktionsprozesses. Aus eigener Erfahrung sind zu diesem Zeitpunkt sämtliche Pufferzeiten aufgebraucht und der Druck, festgelegte Lieferzeiten einzuhalten, enorm hoch. Für mich bedeutet dies, Komplikationen im Prüfablauf frühzeitig zu erkennen und schnelle und simple Lösungen parat zu haben. Neben der Projektleitung ist mein zweites Aufgabengebiet die Konstruktion im Prüfstandsbau. Aus konstruktiver Sicht ist der Prüfstandsbau eine individuelle Herausforderung mit Sonderlösungen aus Maschinenbau, Hydraulik und Messtechnik. Die Konzeptentwicklung im Projektteam erfolgt prinzipiell anhand von kundenseitigen Lastenheften. Die Entwürfe erarbeite ich im Autodesk Inventor, dies erleichtert den weiteren Arbeitsablauf enorm. Die Konstruktion im CAD ist mein liebstes Handwerkszeug. Sowohl für die Visualisierung von Präsentationen beim Kunden, die FEM-Analyse von gefährdeten Bauteilen als auch die Einbindung von Zukaufteilen in den Entwurf. Die visualisierten 3-D-Modelle nutzen wir zugleich für die Konzeptvorstellung beim Kunden, und sie dienen als Grundlage für Modifikationen. Nicht selten vergehen durch wechselseitige Gespräche mit Kunden und Lieferanten mehrere Monate vom ersten Konzept bis zur Finalisierung. Der Grund dafür liegt in der Komplexität der Sonderlösungen. Oft entwickelt der Kunde selbst erst während der Entwicklung des Prüfstandes konkrete Vorstellungen von Funktion und Handhabung. Die nötigen Soft Skills zur Projektleitung oder den Umgang mit spezieller Messtechnik habe ich selbstverständlich nicht vollständig im Studium erlernt. Mit etwas Interesse und fachbezogenen Lehrgängen bin ich aber bisher auf noch keine großen Hürden gestoßen. Generell habe ich als Legotechnik- Kind einfach das Grundbedürfnis zu wissen, warum etwas funktioniert oder nicht. Möge es eine geniale Flaschenöffnermechanik oder der mechanisch funktionierende Bremsennachsteller meines liebevoll restaurierten Youngtimers sein: Eigentlich ändern sich nur die Bausteine.Job-Steckbrief Projektleiter

Voraussetzung: Abgeschlossenes Ingenieurstudium Einstiegsmöglichkeiten: Praxissemester, Abschlussarbeit, Absolvent, Direkteinstieg Gehalt: Ingenieure (nach Berufserfahrung) ohne Personalverantwortung: 40.414€ bis 84.455 € (www.personalmarkt.de) Informationen: www.think-ing.de/think-ing/der-ingenieurberuf/taetigkeitsfelder/nach-berufsfeldern/projektmanagement

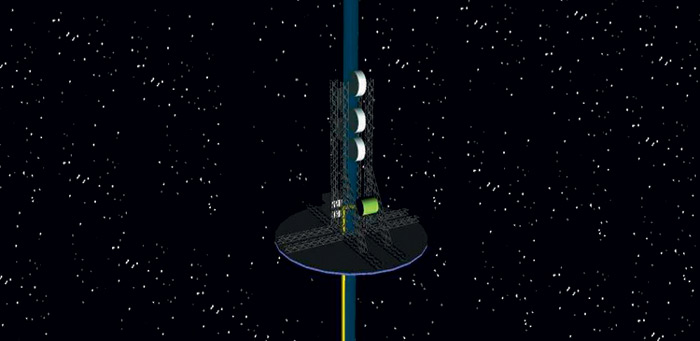

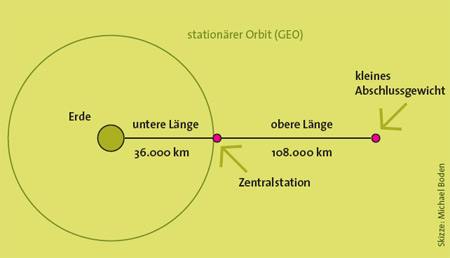

Was nun die in Betracht kommenden Materialien für einen Weltraumfahrstuhl betrifft, ist Folgendes zu sagen: Stahl scheidet als Material für das Seil aus, er würde einfach reißen wie ein Spinnenfaden. Kevlar ist besser, aber nicht gut genug. Kristalline Graphitfasern kommen schon eher in Betracht. Der unbedingte Favorit aber sind die winzig kleinen Carbon Nanotubes. Diese weisen exorbitante mechanische, thermische und elektromagnetische Eigenschaften auf, sogar Supraleitfähigkeit bei tiefen Temperaturen. Es gibt sie auch schon seit einigen Jahren, aber noch ist es nicht gelungen, Röhrenbündel von mehr als 20 Zentimetern Länge herzustellen. Man bräuchte jedoch sagenhafte 144.000 Kilometer. Denn 36.000 Kilometer genügen noch nicht. Das „Seil“ würde herunterfallen und die Station mit in die Tiefe ziehen, je länger es wird und je mehr es sich der Erdoberfläche nähert. Es muss also ein Gleichgewicht her, die sogenannte Oberlänge. Sie muss bei dieser Entfernung 108.000 Kilometer lang sein, damit sie die sich nach außen hin ständig vergrößernde Fliehkraft, die Schwerkraft, genau kompensieren kann.

Die rote Zentralstation ist in der oben stehenden Grafik nicht zufällig wie ein Auflager gezeichnet, so soll die physikalische Ähnlichkeit mit einer Wippe verdeutlicht werden. An diesem Punkt, in der geostationären Umlaufbahn, befindet sich der Schwerpunkt des Seiles. Wenn die Oberlänge versehentlich ein paar Kilometer zu lang geraten würde, wäre dies derselbe Effekt, als ob auf einem Arm der Wippe ein schwereres Kind säße als auf dem anderen Arm. Das Abschlussgewicht am oberen beziehungsweise äußeren Ende des Seiles dient der Straffung des Endstückes mittels Zentrifugalkraft.

Was nun die in Betracht kommenden Materialien für einen Weltraumfahrstuhl betrifft, ist Folgendes zu sagen: Stahl scheidet als Material für das Seil aus, er würde einfach reißen wie ein Spinnenfaden. Kevlar ist besser, aber nicht gut genug. Kristalline Graphitfasern kommen schon eher in Betracht. Der unbedingte Favorit aber sind die winzig kleinen Carbon Nanotubes. Diese weisen exorbitante mechanische, thermische und elektromagnetische Eigenschaften auf, sogar Supraleitfähigkeit bei tiefen Temperaturen. Es gibt sie auch schon seit einigen Jahren, aber noch ist es nicht gelungen, Röhrenbündel von mehr als 20 Zentimetern Länge herzustellen. Man bräuchte jedoch sagenhafte 144.000 Kilometer. Denn 36.000 Kilometer genügen noch nicht. Das „Seil“ würde herunterfallen und die Station mit in die Tiefe ziehen, je länger es wird und je mehr es sich der Erdoberfläche nähert. Es muss also ein Gleichgewicht her, die sogenannte Oberlänge. Sie muss bei dieser Entfernung 108.000 Kilometer lang sein, damit sie die sich nach außen hin ständig vergrößernde Fliehkraft, die Schwerkraft, genau kompensieren kann.

Die rote Zentralstation ist in der oben stehenden Grafik nicht zufällig wie ein Auflager gezeichnet, so soll die physikalische Ähnlichkeit mit einer Wippe verdeutlicht werden. An diesem Punkt, in der geostationären Umlaufbahn, befindet sich der Schwerpunkt des Seiles. Wenn die Oberlänge versehentlich ein paar Kilometer zu lang geraten würde, wäre dies derselbe Effekt, als ob auf einem Arm der Wippe ein schwereres Kind säße als auf dem anderen Arm. Das Abschlussgewicht am oberen beziehungsweise äußeren Ende des Seiles dient der Straffung des Endstückes mittels Zentrifugalkraft.