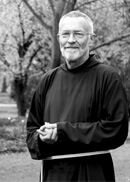

Der Ertüchtiger. „Enabling“ ist ein neuer Begriff aus dem Englischen – bei diesem Führungsansatz geht es darum, Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ihren Job möglichst gut zu erfüllen. Der Ingenieur und Hochschullehrer Prof. Thorsten Jungmann findet im Interview schnell einen deutschen Begriff, der ebenfalls ins Schwarze trifft: den der Ertüchtigung. Im Gespräch erzählt er, welche Rolle dabei Führungskräfte übernehmen und warum der Prozess des Enablings für alle Seiten schweißtreibend ist. Das Interview führte André Boße.

Zur Person

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Jungmann absolvierte ein duales Studium der Mechatronik und arbeitete fünf Jahre lang als Systemingenieur in der Automobilindustrie. Von 2006 bis 2011 war er als wissenschaftlicher Angestellter an der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund tätig. In seiner Dissertation entwickelte er ein Modell für Forschendes Lernen in den Ingenieurwissenschaften. Am Hochschuldidaktischen Zentrum der TU Dortmund rief er die Forschungsgruppe Ingenieurdidaktik ins Leben. 2012 wurde Jungmann als Professor an die FOM Hochschule berufen. Dort war er maßgeblich am Aufbau des neuen Hochschulbereichs Ingenieurwesen beteiligt. Seit dem 1. April 2016 ist er Professor für Technikdidaktik an der FH Bielefeld. Der Wissenschaftler und Bildungsexperte berät mit seinem Jungmann Institut deutschlandweit mehr als 30 Hochschulen und Unternehmen. Mit seinem Team führt er Fortbildungen für Professoren und Manager durch.

Herr Jungmann, wie definieren Sie den Begriff des „Enablings“?

Es geht darum, Leute in die Lage zu versetzen, das zu erreichen, was sie erreichen möchten. Oder auch: erreichen sollen. Um das zu unterstreichen, würde ich gerne zwei eher alte deutsche Wörter ins Spiel bringen, nämlich befähigen und ertüchtigen.

Ertüchtigen – da steckt ja auch das tüchtig sein drin.

Genau, es meint, etwas aus eigenem Antrieb heraus zu schaffen. Also nicht nur, weil das von oben verlangt wird, sondern auch, weil man selber eine Lösung erreichen will. Dabei darf es aber nicht nur darum gehen, den Prozess des Enablings anzustoßen. Wichtig ist auch, dass Mitarbeiter auf dem Weg begleitet werden und dass der Prozess zu einem geordneten Ergebnis gebracht wird.

Warum tun sich viele technische Unternehmen schwer damit, ihre Leute in diesem Sinne zu ertüchtigen?

Ich glaube, dass viele Führungskräfte gar nicht auf dem Schirm haben, dass ihre Leute dabei Unterstützung benötigen. Ich schätze, dass mindestens die Hälfte aller Führungskräfte der Meinung ist, ihre Mitarbeiter würden diese Fähigkeit mitbringen. Naturbedingt. Oder weil sie ja ein Studium absolviert haben. Man stellt selbst an Einsteiger die Anforderung, als eine Art Plug-and- Play-Lösung zur Verfügung zu stehen. Sprich, hier ist das Problem – arbeite dich ein und löse es. Die Erkenntnis, dass Führung von Mitarbeitern immer auch etwas mit der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu tun hat, ist längst nicht selbstverständlich. Ich begegne immer wieder Führungskräften, die diese Art des Enablings nicht zu ihren Aufgaben zählen.

Woran liegt das, warum ist die Bedeutung des Enablings noch nicht in den Unternehmen angekommen?

Es gibt eine einseitige Sicht auf die Dinge, die häufig schon im Studium beginnt – wenn auch unter anderen Vorzeichen. Dort setzen sich die Studierenden in die Hörsäle und denken: „So, und jetzt macht mich mal schlau.“ In den Unternehmen wiederum begrüßen die Führungskräfte ihre Einsteiger und denken: „So, und jetzt sei du mal schlau und produktiv.“ Oder anders gesagt: Enabled als Zustand wird erwartet. Enabling als Prozess findet hingegen nicht immer statt, weil er viel Anstrengung kostet und gegenseitiges Bemühen verlangt.

Die Erkenntnis, dass Führung von Mitarbeitern immer auch etwas mit der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu tun hat, ist längst nicht selbstverständlich.

Warum wird diese Arbeit in technischen Unternehmen gescheut? Ist das nicht eigentlich der Kern von Personalentwicklung?

Theoretisch ja. Ich befürchte aber, dass die Sicht auf den Menschen in den Unternehmen, aber auch in den Hochschulen, heute vielfach eine andere ist. Man orientiert sich nicht am Prozess, dem schweißtreibenden Weg zu einer Lösung und der damit einhergehenden persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, sondern fokussiert sich zu sehr allein auf das „Outcome“ – also auf das Ergebnis. Dabei müssten die Führungskräfte Wegbegleiter im besten Sinne sein. Und nicht nur Leute, die am Startpunkt mit der Fahne wedeln und im Ziel Punkte vergeben.

Was kennzeichnet die Rolle des Wegbegleiters?

Was sie eben nicht kennzeichnet, ist jemandem dem Weg zu weisen, als trage dieser eine Augenbinde. Der Lerneffekt ist ein anderer, wenn sich die Führungskraft mit einem Einsteiger zusammensetzt und den Weg bespricht: Wohin würdest du gehen? Welchen Weg hältst du für angebracht? Dabei sollte man als Führungskraft auch mal Fehler zulassen, denn das ist der Weg des forschenden Lernens, für den ich plädiere: Es gehört einfach dazu, zu erkennen, dass es sich beim eingeschlagenen Weg um eine Sackgasse handelt, zurückzugehen und sich neu zu orientieren.

Welche konkreten Rahmenbedingungen in den Unternehmen verhindern, dass die Führungskräfte ihre Mitarbeiter begleiten?

Zeitdruck ist ein wichtiger Punkt, denn häufig genug finden die Führungskräfte nicht einmal die Zeit, sich um die eigene persönliche Weiterentwicklung zu kümmern – geschweige denn um die ihrer Leute. Enabling wird auch verhindert, wenn die Ausbildung der Führungskräfte rein technischer Natur ist. Sprich, ein herausragender Techniker erhält immer mehr Personalverantwortung, er kann diese aber nicht wahrnehmen, weil er nie dazu ertüchtigt worden ist, ein Thema wie Men schenführung – neudeutsch Leadership – umzusetzen. Und das funktioniert eben nicht auf Abruf, nur weil es plötzlich nach der Beförderung im Arbeitsvertrag steht. Hier ist zum Beispiel Empathie ein wichtiger Faktor: Es kommt häufig genug vor, dass Führungskräfte gar nicht erkennen, dass sie eine junge Nachwuchskraft vor sich sitzen haben, die gerne Enabling erfahren würde.

Ich empfehle Absolventen, in Bewerbungsgesprächen zu erfragen, inwiefern es Teil der Unternehmenskultur ist, Führungskräfte aktiv durch Enabling zu entwickeln.

Und was begünstigt das Enabling?

Wenn das Thema der Führungskräfteweiterentwicklung organisatorisch im Unternehmen verankert ist. Sprich: Wenn jemand im Unternehmen ein Auge darauf hat und sich um die Personalentwicklung kümmert. Das ist dann auch die Person, die mahnt, wenn das Thema Enabling wegen Zeitmangels an den Rand zu rutschen droht. Oder wenn Führung zu stark technisch und fachlich interpretiert wird. Ich weiß, dass Unternehmen, die großen Wert aufs Enabling legen, bei Hochschulabsolventen einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber genießen. Ich empfehle daher Absolventen, in Bewerbungsgesprächen zu erfragen, inwiefern es Teil der Unternehmenskultur ist, Führungskräfte aktiv durch Enabling zu entwickeln.

Was ist die wichtigste Eigenschaft, um als junger Ingenieur vom Enabling zu profitieren?

Sie oder er muss rechnen, lesen, schreiben, zuhören und sprechen können. Und das meine ich ganz ernst. Diese fünf Fähigkeiten entscheiden dann darüber, ob ein junger Mensch während des Studiums oder auch später in der Arbeitswelt an einem wissenschaftlichen, fachlichen und interdisziplinären Diskurs teilnehmen kann. Nehmen wir zum Beispiel die ethischen Fragen, die beim Themenkomplex Industrie 4.0 eine große Rolle spielen. Taucht das Fach Ethik auf dem Stundenplan an der Hochschule auf, stöhnen die angehenden Ingenieure und denken sich: Laberfach, da gehe ich nicht hin. Durchdringen sie jedoch die Chancen und Risiken von Industrie 4.0, weil sie übers Rechnen, Lesen und Schreiben ins Nachdenken kommen und sogar an der Diskussion teilnehmen, begegnen sie diesen und anderen spannenden Fragestellungen auf Augenhöhe und können sich weiterentwickeln. Daraus folgen Reflexion und die Wahrnehmung von Verantwortung im Job und im Leben.

Mit Nettigkeit kommt man nicht immer weiter. Professor Heinz Ryborz, Kommunikationsexperte und Autor, zeigt, wie man die eigenen Interessen besser vertritt, um nicht zum Opfer verschlagener und tückischer Tricks zu werden. Mit listiger, skrupelloser und bösartiger Rhetorik in Gesprächen, Diskussionen, Debatten und Verhandlungen lässt sich der Gegner in die Enge treiben.

Mit Nettigkeit kommt man nicht immer weiter. Professor Heinz Ryborz, Kommunikationsexperte und Autor, zeigt, wie man die eigenen Interessen besser vertritt, um nicht zum Opfer verschlagener und tückischer Tricks zu werden. Mit listiger, skrupelloser und bösartiger Rhetorik in Gesprächen, Diskussionen, Debatten und Verhandlungen lässt sich der Gegner in die Enge treiben.

Menschen sind schon seltsame Wesen. Zu dieser Feststellung kommt Pep, Deutschlands gebildetster Kater, nachdem er die Studenten der Uni Regensburg gründlich beobachtet hat. Er beschließt, sich kurzerhand selbst zum Studium einzuschreiben. Als Student der Humanwissenschaften geht er dem Verhalten der Menschen auf den Grund – auf Katzenart natürlich. Vielleicht gibt es bald ein neues Berufsfeld: Den Berater-Kater.

Menschen sind schon seltsame Wesen. Zu dieser Feststellung kommt Pep, Deutschlands gebildetster Kater, nachdem er die Studenten der Uni Regensburg gründlich beobachtet hat. Er beschließt, sich kurzerhand selbst zum Studium einzuschreiben. Als Student der Humanwissenschaften geht er dem Verhalten der Menschen auf den Grund – auf Katzenart natürlich. Vielleicht gibt es bald ein neues Berufsfeld: Den Berater-Kater. Anders denken ist das Credo von Dr. Natalie Knapp. Sie studierte Philosophie, Literaturwissenschaften, Religionsphilosophie sowie Religionsgeschichte und promovierte über Heidegger. Heute arbeitet sie als freie Autorin und philosophische Beraterin in Berlin und ist u.a. Gründungsmitglied des Berufsverbandes für philosophische Praxis. Auch im Wirtschaftsleben sind philosophische Kompetenzen in einer Zeit gefragt, in der viele Faktoren die Wirtschaft zur Neuorientierung aufrufen. In ihrem Buch „Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind“ plädiert sie dafür, Umbruchsituationen nicht möglichst schnell hinter sich lassen zu wollen, sondern sie auf eine andere Art und Weise wertzuschätzen. Die Autorin ist derzeit auf Lesereise.

Anders denken ist das Credo von Dr. Natalie Knapp. Sie studierte Philosophie, Literaturwissenschaften, Religionsphilosophie sowie Religionsgeschichte und promovierte über Heidegger. Heute arbeitet sie als freie Autorin und philosophische Beraterin in Berlin und ist u.a. Gründungsmitglied des Berufsverbandes für philosophische Praxis. Auch im Wirtschaftsleben sind philosophische Kompetenzen in einer Zeit gefragt, in der viele Faktoren die Wirtschaft zur Neuorientierung aufrufen. In ihrem Buch „Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind“ plädiert sie dafür, Umbruchsituationen nicht möglichst schnell hinter sich lassen zu wollen, sondern sie auf eine andere Art und Weise wertzuschätzen. Die Autorin ist derzeit auf Lesereise.

Martin Frey: Baedeker Travel Guide Germany – Experience Renewable Energy. Baedeker 2016. 16,99 Euro

Martin Frey: Baedeker Travel Guide Germany – Experience Renewable Energy. Baedeker 2016. 16,99 Euro