Die Bauwirtschaft befindet sich mitten in der digitalen Transformation: Building Information Modeling (BIM) verändert die Art und Weise, wie Bauprojekte geplant, durchgeführt und verwaltet werden. Für Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen auch aus dem Bereich IT bietet BIM spannende Berufseinstiegsmöglichkeiten und zukunftsweisende Trends. Von Christoph Berger

Zur Person

Christoph Berger arbeitet im Kommunikationsteam der Geschäftsstelle von buildingSMART Deutschland, dem Kompetenznetzwerk für das digitale Planen, Bauen und Betreiben von Bauwerken. Ziel von buildingSMART Deutschland ist es, die digitale Transformation in der gesamten Wertschöpfungskette Bau voranzutreiben.

Building Information Modeling, kurz BIM, ist eine Methode, mit der Bauwerke besser geplant, gebaut und verwaltet werden können. Dabei bildet ein 3D-Modell die Grundlage, in dem alle wichtigen Daten zum Bauwerk digital erfasst und vernetzt werden. So können alle Beteiligten – zum Beispiel Architekten, Ingenieurinnen, Bauunternehmen und die späteren Betreiber – besser zusammenarbeiten. Sie alle greifen auf dasselbe Modell zu, wodurch Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden und somit in der Bauausführung erst gar nicht passieren. Auch die Bauprozesse laufen wesentlich effizienter ab.

Ebenso lassen sich Änderungen im Planungsprozess schnell und einfach umsetzen. Das spart Zeit und Kosten. Wobei der Aspekt reduzierter Kosten auch noch an anderer Stelle zum Tragen kommt: Mengen und Massen lassen sich mit dem modellbasierten Arbeiten exakt erfassen. Bessere Kosten- und Budgetplanungen sind also weitere Vorteile der BIM-Methode. Oder in aller Kürze: BIM führt zu besserer Qualität und besseren Bauwerken.

Nachhaltigkeit und Ökobilanzierung

Und auch beim Thema Nachhaltigkeit kann der Einsatz der BIM-Methode wesentliche Verbesserungen mit sich bringen. Die genaue Bilanzierung von benötigten Mengen und Massen durch den Einsatz der BIM-Methode hat bereits einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Bauwerken. Mit der ausführlichen und gezielten Erfassung von Daten zum jeweiligen Bauprojekt kann zudem eine ganzheitliche Ökobilanzierung durchgeführt werden, bei der alle Phasen des Lebenszyklus berücksichtigt werden – von der Rohstoffgewinnung über den Bau und Betrieb bis hin zum späteren Rückbau und dem Recycling der einstmals verbauten Materialen. Auch dies geschieht bereits in der Planungsphase.

So lassen sich mit BIM verschiedenste Szenarien anhand von Daten zur Materialherkunft, zu Transportwegen und Bauprozessen simulieren und vergleichen. Auch zu Konstruktionen. Es lassen sich durch diese Vorgehensweise nicht nur die besten ökonomischen, sondern auch die besten ökologischen Entscheidungen treffen, da viele negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Weniger Energie- und Ressourcenverbräuche sowie geminderte Emissionen sind die Stichpunkte, die übrigens auch durch Regularien immer häufiger gefordert werden.

Open-BIM – die offene Zusammenarbeit

Im Gegensatz zu proprietären Lösungen, die auf herstellerspezifischen Softwarelösungen basieren, setzt Open-BIM auf offene Standards und Interoperabilität. Das heißt, dass verschiedene Softwarelösungen miteinander kompatibel sind und Daten ohne Probleme ausgetauscht werden können. Open-BIM ist demnach das Plus an BIM, da es nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren am Bau möglich macht, sondern die BIM-Daten auch noch flexibel und herstellerunabhängig genutzt werden können.

Mit BIM-Weiterbildungen zu BIM-Wissen

buildingSMART hat zusammen mit dem VDI das Professional Certification Program entwickelt und damit einen weltweit gültigen Qualitätsmaßstab für die Bewertung und Vergleichbarkeit von Kenntnissen und Fertigkeiten in Building Information Modeling geschaffen.

Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das Industry Foundation Classes (IFC)-Format. Von buildingSMART entwickelt, handelt es sich bei IFC um einen offenen, herstellerunabhängigen Standard, der dafür sorgt, dass BIM-Daten zwischen verschiedenen Softwareanwendungen ausgetauscht und gemeinsam genutzt werden können. Alle Beteiligten eines Bauprojekts können sich darauf verlassen, dass die Daten konsistent und korrekt übertragen werden – ganz egal, welche Software sie nutzen. So lassen sich Missverständnisse vermeiden und eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten.

Ebenso sind die Informationsanforderungsspezifikationen oder Information Delivery Specifications (IDS) ein wichtiger Bestandteil von Open-BIM. Dieser, ebenfalls von buildingSMART entwickelte Standard, kann von Menschen leicht gelesen und von Computern interpretiert werden. Er ermöglicht die Automatisierung für Endbenutzer und schafft Klarheit, Vertrauen und Konsistenz. So kann mit IDS festgelegt werden, welche Daten in einem BIM-Datensatz enthalten sein müssen. Anschließend wird überprüft, ob sie auch tatsächlich geliefert werden bzw. wurden. IDS stellen außerdem sicher, welche Informationen in den verschiedenen Phasen eines Bauprojekts benötigt werden, sodass alle Beteiligten immer die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Format bekommen. Damit ist dafür gesorgt, dass alles schneller geht und keine wichtigen Infos verloren gehen.

Mit BIM-Know-how durchstarten

Für Hochschulabsolventinnen und -absolventen bieten sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung mit BIM ganz neue Karrierechancen. Die Nachfrage nach Expertinnen und Experten mit BIM-Kenntnissen steigt. Hier haben auch IT-Expertinnen und Experten gute Chancen, die fit sind im Umgang mit digitalen Werkzeugen, die bereit sind, sich klassisches Know-how des Bauingenieurwesens anzueignen und Kenntnisse mit BIM-Software besitzen. Ist dieses Wissen oder die Bereitschaft vorhanden, sich BIM-Know-how anzueignen, ergeben sich für Berufseinsteiger diverse Möglichkeiten, in unterschiedlichsten Bereichen durchzustarten: in Planungsbüros und Bauunternehmen, bei Projektentwicklern, der öffentlichen Hand oder im Facility Management. Auch die entsprechenden Softwarehersteller sind auf der Suche nach den oben genannten Kombinationen. Eine Spezialisierung auf bestimmte BIM-Bereiche, wie etwa die Koordination oder das Management von BIM-Projekten, ist ebenfalls spannend.

Das Fazit lautet: Unternehmen, die auf BIM setzen, profitieren langfristig von effizienteren Prozessen, geringeren Kosten und einer höheren Bauqualität. Für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger heißt das, dass sie mit ihrem Wissen aus der Informationstechnologie in einer Branche durchstarten können, die sich rasant weiterentwickelt und viele Möglichkeiten bietet. Mit der Kombination aus digitalen Kompetenzen und traditionellem Ingenieurwissen können sie maßgeblich dazu beitragen, die Zukunft des Bauwesens zu gestalten.

Spannung und ein aktuelles Thema verbindet Juristin Alexa Linell zu einem Wissenschaftsthriller: Veda, wie die Autorin Juristin, glaubt nicht, dass ihr Ex-Freund Danilo Selbstmord begangen hat. Bei ihren Recherchen stößt sie auf eine Serie mysteriöser Kriminalfälle und auf eine künstliche Intelligenz, die alles über jeden weiß, der mit ihr in Kontakt kommt. In den falschen Händen kann sie zu einem schrecklichen Instrument werden. Alexa Linell. BOX – Nimm dich in Acht vor dieser KI. 368 Seiten. HarperCollins Taschenbuch. Erscheint am 19.11.2024. 14,00 €.

Spannung und ein aktuelles Thema verbindet Juristin Alexa Linell zu einem Wissenschaftsthriller: Veda, wie die Autorin Juristin, glaubt nicht, dass ihr Ex-Freund Danilo Selbstmord begangen hat. Bei ihren Recherchen stößt sie auf eine Serie mysteriöser Kriminalfälle und auf eine künstliche Intelligenz, die alles über jeden weiß, der mit ihr in Kontakt kommt. In den falschen Händen kann sie zu einem schrecklichen Instrument werden. Alexa Linell. BOX – Nimm dich in Acht vor dieser KI. 368 Seiten. HarperCollins Taschenbuch. Erscheint am 19.11.2024. 14,00 €. Bald werden wir in unserem täglichen Leben von KI umgeben sein. Als Mitgründer von DeepMind hat Mustafa Suleyman viele Jahre im Zentrum der KI-Revolution gearbeitet. Er weiß, was die neuen Technologien können und was sie anzurichten vermögen. Das kommende Jahrzehnt wird seiner Einschätzung zufolge von rasanten technologischen Sprüngen und Entwicklungen geprägt sein, über deren Folgen und Risiken wir noch kein klares Bild haben. Gewiss ist: Wir brauchen die KI, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Gleichzeitig bergen die neuen Technologien Gefahren wie sie von noch keiner früheren Fortschrittswelle ausgegangen sind. Was macht man mit einer Welle, die auf den Strand zurast und sich nicht aufhalten lässt? Mustafa Suleyman / Michael Bhaskar. The Coming Wave. Künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts. 377 Seiten. C. H. Beck 2024. 28,00 €.

Bald werden wir in unserem täglichen Leben von KI umgeben sein. Als Mitgründer von DeepMind hat Mustafa Suleyman viele Jahre im Zentrum der KI-Revolution gearbeitet. Er weiß, was die neuen Technologien können und was sie anzurichten vermögen. Das kommende Jahrzehnt wird seiner Einschätzung zufolge von rasanten technologischen Sprüngen und Entwicklungen geprägt sein, über deren Folgen und Risiken wir noch kein klares Bild haben. Gewiss ist: Wir brauchen die KI, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Gleichzeitig bergen die neuen Technologien Gefahren wie sie von noch keiner früheren Fortschrittswelle ausgegangen sind. Was macht man mit einer Welle, die auf den Strand zurast und sich nicht aufhalten lässt? Mustafa Suleyman / Michael Bhaskar. The Coming Wave. Künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts. 377 Seiten. C. H. Beck 2024. 28,00 €. Flexibilität, Human Relations, Human Skills und Eigenverantwortung – oft braucht es gar nicht viel, damit die Arbeit Freude macht. Jonas Höhn weiß, worauf es ankommt. Anhand von zahlreichen Beispielen zeigt er, wie eine moderne Unternehmenskultur gelingen kann. Jonas Höhn. Arbeitslust statt Frust. Gemeinsam zu mehr Wertschätzung, Verbundenheit und Produktivität. 232 Seiten. Gabal-Verlag 2024. 29,90 €.

Flexibilität, Human Relations, Human Skills und Eigenverantwortung – oft braucht es gar nicht viel, damit die Arbeit Freude macht. Jonas Höhn weiß, worauf es ankommt. Anhand von zahlreichen Beispielen zeigt er, wie eine moderne Unternehmenskultur gelingen kann. Jonas Höhn. Arbeitslust statt Frust. Gemeinsam zu mehr Wertschätzung, Verbundenheit und Produktivität. 232 Seiten. Gabal-Verlag 2024. 29,90 €. Der Roman „Maniac“ von Benjamín Labatut wurde zum Wissensbuch des Jahres 2024 nominiert. Der Autor konfrontiert uns mit einer der großen Fragen unserer Zeit: Welche Rolle werden die Maschinen unserer Spezies künftig zugestehen? Benjamín Labatut. Maniac. 395 Seiten. Suhrkamp 2023. 14,00 €.

Der Roman „Maniac“ von Benjamín Labatut wurde zum Wissensbuch des Jahres 2024 nominiert. Der Autor konfrontiert uns mit einer der großen Fragen unserer Zeit: Welche Rolle werden die Maschinen unserer Spezies künftig zugestehen? Benjamín Labatut. Maniac. 395 Seiten. Suhrkamp 2023. 14,00 €. Alle reden über ChatGPT, LaMDA und Co., die Wissensfragen beantworten, Texte schreiben und sogar vermeintlich persönliche Gespräche mit uns führen. Es hat sich daher eine Debatte um die Frage entzündet, ob diese Systeme fühlen oder eine Art Bewusstsein entwickeln könnten. Und selbst wenn sie alles nur simulieren: Was bedeutet das für uns und unsere Emotionalität? Welcher Umgang mit ihnen ist problematisch, verwerflich oder aber eine willkommene Ergänzung unserer Lebenswelt? Eva Weber-Guskar klärt darüber auf, in welchen Bereichen diese emotionalisierte KI bereits verwendet wird. Sie regt aus philosophischer Perspektive zur Diskussion darüber an, wie KI verantwortungsvoll weiterentwickelt und angewandt werden soll. Eva Weber-Guskar. Gefühle der Zukunft. 160 Seiten. Ullstein 2024. 20,99 €.

Alle reden über ChatGPT, LaMDA und Co., die Wissensfragen beantworten, Texte schreiben und sogar vermeintlich persönliche Gespräche mit uns führen. Es hat sich daher eine Debatte um die Frage entzündet, ob diese Systeme fühlen oder eine Art Bewusstsein entwickeln könnten. Und selbst wenn sie alles nur simulieren: Was bedeutet das für uns und unsere Emotionalität? Welcher Umgang mit ihnen ist problematisch, verwerflich oder aber eine willkommene Ergänzung unserer Lebenswelt? Eva Weber-Guskar klärt darüber auf, in welchen Bereichen diese emotionalisierte KI bereits verwendet wird. Sie regt aus philosophischer Perspektive zur Diskussion darüber an, wie KI verantwortungsvoll weiterentwickelt und angewandt werden soll. Eva Weber-Guskar. Gefühle der Zukunft. 160 Seiten. Ullstein 2024. 20,99 €. Die digitale Transformation ist für David Bausch untrennbar verbunden mit digitalem Stress. Die digitalen Belastungsfaktoren lauern an den unterschiedlichsten Stellen in unserem Arbeitsalltag. Hinzu kommt die wachsende Jobunsicherheit durch künstliche Intelligenz. Der Autor beleuchtet die Schattenseiten der digitalisierten Arbeitswelt, stellt zentrale Stressfaktoren vor und erklärt, wie erfolgreiche Stressprävention gelingt. Dieter Bausch. Digitaler Stress: Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Entstehung, Herausforderung und Bewältigung. 239 Seiten. Haufe 2024. 29,99 €.

Die digitale Transformation ist für David Bausch untrennbar verbunden mit digitalem Stress. Die digitalen Belastungsfaktoren lauern an den unterschiedlichsten Stellen in unserem Arbeitsalltag. Hinzu kommt die wachsende Jobunsicherheit durch künstliche Intelligenz. Der Autor beleuchtet die Schattenseiten der digitalisierten Arbeitswelt, stellt zentrale Stressfaktoren vor und erklärt, wie erfolgreiche Stressprävention gelingt. Dieter Bausch. Digitaler Stress: Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Entstehung, Herausforderung und Bewältigung. 239 Seiten. Haufe 2024. 29,99 €. Die Studentin Janine kauft ein gebrauchtes Smartphone in einem Handyshop. Kurz danach wird der Inhaber des Ladens ermordet. Die Polizei verdächtigt Janine, mit dem Mord zu tun zu haben und beschlagnahmt ihr Handy. Was hat es mit dem Smartphone auf sich? Und wem kann Janine wirklich trauen? Marc Meller. Das Smartphone: Du kaufst ein Smartphone. Du schaltest es ein. Und die Jagd auf dich beginnt. 352 Seiten. Lübbe 2024. 18,00 €.

Die Studentin Janine kauft ein gebrauchtes Smartphone in einem Handyshop. Kurz danach wird der Inhaber des Ladens ermordet. Die Polizei verdächtigt Janine, mit dem Mord zu tun zu haben und beschlagnahmt ihr Handy. Was hat es mit dem Smartphone auf sich? Und wem kann Janine wirklich trauen? Marc Meller. Das Smartphone: Du kaufst ein Smartphone. Du schaltest es ein. Und die Jagd auf dich beginnt. 352 Seiten. Lübbe 2024. 18,00 €. Keine Zeit für ausgedehnte Zeitungslektüre? Moderator und TV-Autor Michael Beisenherz liefert mit seinem Podcast „

Keine Zeit für ausgedehnte Zeitungslektüre? Moderator und TV-Autor Michael Beisenherz liefert mit seinem Podcast „

Noch nie hat sich ein entscheidendes Kapitel der Menschheitsgeschichte so schnell vollzogen wie die digitale Revolution. Aber keine Technik ohne Geschichte: Der SZ-Feuilletonchef Andrian Kreye hat mit seinem Buch „Der Geist aus der Maschine“ eine, so der Untertitel, „superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums“ geschrieben. Kreye analysiert die rasante Entwicklung der Digitalisierung, beginnt in den Nerd-Universen der frühen Programmierer, zitiert Optimisten und Pessimisten und zeigt, in welchen Momenten die digitalen Daten zur „Superkraft der Gegenwart“ wurden. Andrian Kreye: Der Geist aus der Maschine. Eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Heyne 2024. 24 Euro

Noch nie hat sich ein entscheidendes Kapitel der Menschheitsgeschichte so schnell vollzogen wie die digitale Revolution. Aber keine Technik ohne Geschichte: Der SZ-Feuilletonchef Andrian Kreye hat mit seinem Buch „Der Geist aus der Maschine“ eine, so der Untertitel, „superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums“ geschrieben. Kreye analysiert die rasante Entwicklung der Digitalisierung, beginnt in den Nerd-Universen der frühen Programmierer, zitiert Optimisten und Pessimisten und zeigt, in welchen Momenten die digitalen Daten zur „Superkraft der Gegenwart“ wurden. Andrian Kreye: Der Geist aus der Maschine. Eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Heyne 2024. 24 Euro Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut Prof. Dr. med. Joachim Bauer ist überzeugt: Die Menschlichkeit ist in Gefahr. Künstliche Intelligenz wird unsere Lebenswelt radikal verändern – am Arbeitsplatz, in Schulen, in der Medizin oder in vielen anderen Bereichen. Ihre Schöpfer verkaufen KI als dem Menschen ebenbürtig oder gar überlegen. Gleichzeitig fliehen wir vor der Realität immer öfter in die virtuellen Welten der sozialen Netzwerke, Apps und Games. In seinem neuen Buch mahnt Bauer: Reale Begegnungen, zwischenmenschliche Resonanz und analoge Präsenz sind für die Entwicklung des menschlichen Selbst, für unsere Gesundheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt unverzichtbar. Joachim Bauer: Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen. Heyne 2024. 22 Euro

Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut Prof. Dr. med. Joachim Bauer ist überzeugt: Die Menschlichkeit ist in Gefahr. Künstliche Intelligenz wird unsere Lebenswelt radikal verändern – am Arbeitsplatz, in Schulen, in der Medizin oder in vielen anderen Bereichen. Ihre Schöpfer verkaufen KI als dem Menschen ebenbürtig oder gar überlegen. Gleichzeitig fliehen wir vor der Realität immer öfter in die virtuellen Welten der sozialen Netzwerke, Apps und Games. In seinem neuen Buch mahnt Bauer: Reale Begegnungen, zwischenmenschliche Resonanz und analoge Präsenz sind für die Entwicklung des menschlichen Selbst, für unsere Gesundheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt unverzichtbar. Joachim Bauer: Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen. Heyne 2024. 22 Euro Zu lange haben Menschen eine dem Wesen ihrer Existenz widersprechende Zivilisation und Infrastruktur aufgebaut, warnt der weltweit führende Ökonom und Vordenker Jeremy Rifkin. Denn jetzt rebelliert die Hydrosphäre des Planeten, während sie nach einem neuen Gleichgewicht sucht. Rifkin fordert die Leser auf, ihren Platz im Universum ganz neu zu definieren. Auf Basis von Forschungsergebnissen geht er auf eine Reise in die Zukunft, auf der wir jeden Aspekt unseres Lebens überdenken müssen: wie wir mit der Natur umgehen, die Gesellschaft steuern, das Wirtschaftsleben konzipieren und uns in Zeit und Raum bewegen. Sein Appell: Wir müssen lernen, wie wir uns an die natürlichen Wasserkreisläufe anpassen können. Jeremy Rifkin: Planet Aqua. Unser Zuhause im Universum neu denken. Campus 2024. 32 Euro

Zu lange haben Menschen eine dem Wesen ihrer Existenz widersprechende Zivilisation und Infrastruktur aufgebaut, warnt der weltweit führende Ökonom und Vordenker Jeremy Rifkin. Denn jetzt rebelliert die Hydrosphäre des Planeten, während sie nach einem neuen Gleichgewicht sucht. Rifkin fordert die Leser auf, ihren Platz im Universum ganz neu zu definieren. Auf Basis von Forschungsergebnissen geht er auf eine Reise in die Zukunft, auf der wir jeden Aspekt unseres Lebens überdenken müssen: wie wir mit der Natur umgehen, die Gesellschaft steuern, das Wirtschaftsleben konzipieren und uns in Zeit und Raum bewegen. Sein Appell: Wir müssen lernen, wie wir uns an die natürlichen Wasserkreisläufe anpassen können. Jeremy Rifkin: Planet Aqua. Unser Zuhause im Universum neu denken. Campus 2024. 32 Euro Die Schlagworte Selbstoptimierung und Achtsamkeit sind in aller Munde. „Die 0%-Methode. Mit maximalem Aufwand zu keinerlei Erfolg“ ist der Ratgeber für alle, die es leid sind, ständig nach mehr Erfolg zu streben. Astrid Scheib und Robin Däutel, die führenden Expert*innen für Fehlschläge, präsentieren eine radikal neue Perspektive auf das Leben, die frei ist von lästigen Ansprüchen und Ambitionen. Ihr humorvolles Buch bietet eine detaillierte Anleitung, wie man konsequent jede Form von Fortschritt vermeidet und sich von der Leichtigkeit des Scheiterns einnehmen lässt. Robin Däutel, Astrid Scheib. Die 0% Methode. Mit maximalem Aufwand zu keinerlei Erfolg. Yes Publishing 2024. 15 Euro

Die Schlagworte Selbstoptimierung und Achtsamkeit sind in aller Munde. „Die 0%-Methode. Mit maximalem Aufwand zu keinerlei Erfolg“ ist der Ratgeber für alle, die es leid sind, ständig nach mehr Erfolg zu streben. Astrid Scheib und Robin Däutel, die führenden Expert*innen für Fehlschläge, präsentieren eine radikal neue Perspektive auf das Leben, die frei ist von lästigen Ansprüchen und Ambitionen. Ihr humorvolles Buch bietet eine detaillierte Anleitung, wie man konsequent jede Form von Fortschritt vermeidet und sich von der Leichtigkeit des Scheiterns einnehmen lässt. Robin Däutel, Astrid Scheib. Die 0% Methode. Mit maximalem Aufwand zu keinerlei Erfolg. Yes Publishing 2024. 15 Euro Unser Gehirn tickt noch wie in der Steinzeit – wir handeln mehrheitlich wie Tiere: unbewusst und irrational. Doch die Welt, in der wir leben, ist komplex, modern und digital. Wie können wir auf die modernen Lebensanforderungen mit KI & Co. reagieren? Karsten Brensing, Biologe und Verhaltensforscher, plädiert dafür, dass wir das Tier in uns respektieren. Nur so wurden wir ertüchtigt für die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und für ein glückliches Leben. Karsten Brensing: Die Magie der Gemeinschaft. Was uns mit Tieren und künstlichen Intelligenzen verbindet. Ein Handbuch zum tierischen Glücklichsein in einer komplexen Welt. Piper 2024. 24 Euro

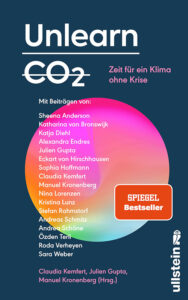

Unser Gehirn tickt noch wie in der Steinzeit – wir handeln mehrheitlich wie Tiere: unbewusst und irrational. Doch die Welt, in der wir leben, ist komplex, modern und digital. Wie können wir auf die modernen Lebensanforderungen mit KI & Co. reagieren? Karsten Brensing, Biologe und Verhaltensforscher, plädiert dafür, dass wir das Tier in uns respektieren. Nur so wurden wir ertüchtigt für die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und für ein glückliches Leben. Karsten Brensing: Die Magie der Gemeinschaft. Was uns mit Tieren und künstlichen Intelligenzen verbindet. Ein Handbuch zum tierischen Glücklichsein in einer komplexen Welt. Piper 2024. 24 Euro Das fossile System bröckelt. Ein Klima ohne Krise ist in Reichweite. Nun müssen wir endlich unsere Abhängigkeit von CO2 verlernen, in allen Bereichen unseres Lebens. Das Treibhausgas steckt nicht nur in Gasheizungen und den Tanks unserer Autos. Es hat sich fest in unseren Vorstellungen von einem guten Leben eingenistet und bestimmt unseren Alltag: was wir morgens anziehen, warum wir arbeiten und wie wir abends essen. Die gute Nachricht: Die Lösungen für ein Zusammenleben ohne Ausbeutung von Mensch und Planet liegen längst auf dem Tisch, darunter: kürzere Arbeitszeiten, Klagen gegen fossile Konzerne, Empowerment von Frauen. Im Buch „Unlearn CO2“ präsentieren Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis, Journalismus und Aktivismus vielfältige Lösungen, mit denen wir das fossile System überwinden können, und zeigen Wege in eine klimagerechte Zukunft. Claudia Kemfert, Julien Gupta, Manuel Kronenberg (Hrsg.): Unlearn CO2. Zeit für ein Klima ohne Krise. Ullstein 2024. 22,99 Euro

Das fossile System bröckelt. Ein Klima ohne Krise ist in Reichweite. Nun müssen wir endlich unsere Abhängigkeit von CO2 verlernen, in allen Bereichen unseres Lebens. Das Treibhausgas steckt nicht nur in Gasheizungen und den Tanks unserer Autos. Es hat sich fest in unseren Vorstellungen von einem guten Leben eingenistet und bestimmt unseren Alltag: was wir morgens anziehen, warum wir arbeiten und wie wir abends essen. Die gute Nachricht: Die Lösungen für ein Zusammenleben ohne Ausbeutung von Mensch und Planet liegen längst auf dem Tisch, darunter: kürzere Arbeitszeiten, Klagen gegen fossile Konzerne, Empowerment von Frauen. Im Buch „Unlearn CO2“ präsentieren Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis, Journalismus und Aktivismus vielfältige Lösungen, mit denen wir das fossile System überwinden können, und zeigen Wege in eine klimagerechte Zukunft. Claudia Kemfert, Julien Gupta, Manuel Kronenberg (Hrsg.): Unlearn CO2. Zeit für ein Klima ohne Krise. Ullstein 2024. 22,99 Euro