(Aus BerufSZiel 2.2012) Brüche in der Biografie? Stehen für ein pralles Leben. Krisen? Müssen nicht sein. Hubertus Meyer-Burckhardt – TV-Produzent, Hochschulprofessor, Gastgeber der NDR Talk Show und Romanautor – kennt einige Rezepte, die vor schwarzen Löchern schützen. Immer wieder aufzubrechen zum Beispiel. Lustvoll Entscheidungen zu treffen. Oder: sich künstlich in Existenzangst zu versetzen. Wie das zusammenpasst, erzählt er im Gespräch mit André Boße.

Zur Person

Prof. Hubertus Meyer-Burckhardt wurde 1956 geboren, studierte zunächst Geschichte und Philosophie in Berlin und Hamburg und wechselte dann zur Hochschule für Fernsehen und Film nach München. Nebenbei arbeitete er als Regieassistent am Theater bei Boy Gobert. 1988 stieg er als Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Werbeagentur BBDO ein und ging danach in die Filmbranche.

Als Filmproduzent erhielt er u. a. mehrere Grimme-Preise. Von 2001 bis 2006 bekleidete er Vorstandspositionen bei der Axel Springer AG und ProSiebenSat.1 Media AG. Seitdem ist er Vorsitzender Geschäftsführer der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. Parallel dazu besitzt er seit 2005 eine Professur an der Hamburg Media School.

Nebenbei engagiert sich der Vater von zwei Kindern im Beirat seiner Heimatstadt Kassel.

Herr Professor Meyer-Burckhardt, was war der bislang bahnbrechendste Aufbruch Ihres Lebens?

Die Entscheidung, Vater zu werden. Denn das ist die einzige Verantwortung, die man nie wieder abgeben kann. Ehen kann man scheiden, von Firmen kann man sich trennen. Selbst gute Freunde kann man in die Wüste schicken – oder von ihnen in die Wüste geschickt werden. Aber Vater oder Mutter bleiben Sie Ihr Leben lang. Ich bin das jetzt seit 20 Jahren – und zwar sehr gerne und mit großer Dankbarkeit.

Fällt es Ihnen leicht, Entscheidungen zu treffen?

Ich finde es ungemein wichtig, Entscheidungen lustbetont zu treffen. Das Wort Krise steht im Griechischen für die Begriffe Meinung, Beurteilung – und eben auch Entscheidung. Man kann der negativen Bedeutung des Wortes Krise ausweichen, indem man sich mit Freude für etwas entscheidet und sagt: Ich gehe jetzt dorthin – und akzeptiere damit auch, dass meine Entscheidung für eine Sache automatisch auch bedeutet, dass ich mich damit gleichzeitig gegen Tausend andere Sachen entscheide. Je mehr Lust ich auf das Neue habe, desto weniger lasse ich negative Gefühle wie Verlustangst oder Reue zu.

Sind Sie generell ein Typ für Aufbrüche ohne Rückfahrkarte?

Es geht bei mir gar nicht anders. Aufbrüche machen Spaß. Aber sie ängstigen auch. Wichtig ist mir, dass mich diese Angst niemals daran hindert, immer wieder den Aufbruch zu wagen.

Was ist Ihnen wichtiger: wegzukommen oder anzukommen?

Zweiteres, definitiv. Es gab eine Zeit im vergangenen Jahrhundert, als viele Frauen heirateten, um mit diesem Schritt ihrem eigenen Elternhaus zu entkommen. In dieser Art von Aufbruch steckt eine Tragik: Man kann einen Aufbruch nicht nur damit erklären, dass man irgendwo wegwill. Man sollte schon irgendwo hinwollen. Darum mag ich auch den Begriff des Auswanderns nicht. Viel spannender ist doch die Frage: Warum wandert jemand ein?

Ging es Ihnen also bei Ihren beruflichen Wechseln auch darum, neue Ufer zu erreichen statt alte Zöpfe abzuschneiden?

Genau. Ich habe nie die Frage beantwortet, warum ich ein Unternehmen verlassen habe. Ich gab aber gerne Auskunft darüber, warum ich mich für das neue Unternehmen entschieden hatte. (überlegt) Man sagt, das Leben hat keinen Sinn, es sei denn, man gibt ihm einen. Man sollte bei der Sinnstiftung also selber aktiv werden – und das tue ich, denn ich bin der festen Überzeugung, dass es meinem Leben Sinn gibt, immer wieder zu neuen Destinationen aufzubrechen. Was keineswegs Unternehmen sein müssen.

Was auch schon Young Professionals kennen: kein Aufbruch ohne skeptische Stimmen, die einen dazu bewegen möchten zu bleiben. Was entgegnen Sie diesen Stimmen?

Gemeinhin gar nichts. Der Skeptiker lebt sein Leben, und es kann für ihn sinnvoll sein, in einer bestimmten Position zu verharren. Ich möchte das gar nicht bewerten: Mein Leben ist nicht besser, nur weil ich ein Reisender bin. Es gibt Menschen, die – ganz unironisch gemeint – Vergnügen darin finden, ihr Leben lang Beamte im Rathaus der Stadt Ulm zu sein. Warum denn nicht? Ich finde es jedoch schade, wenn Menschen schon in jungen Jahren ihre Aufbruchbereitschaft und auch ihre Kreativität abtöten, weil es sie ängstigt.

Sie verbringen Ihre Ferien gerne in Irland. Warum brechen Sie dorthin auf?

Weil ich dort Ruhe finde. Und in der Ruhe entstehen die Ideen.

Den Iren wohnt die Eigenschaft inne, immer wieder aufzubrechen, um dann in der Ferne nostalgisch ihre Heimat zu besingen. Kennen Sie dieses Gefühl auch?

Um zunächst kurz bei den Iren zu bleiben, da trifft folgender Satz zu: Leistung entsteht durch Mangel. Die Iren waren zumeist ein bettelarmes Volk, die Insel war viele Hundert Jahre lang von den Briten besetzt. Die Iren hatten gar keine andere Wahl, als aufzubrechen. Zu Ihrer Frage: Ja, derjenige, der aufbricht, vermisst das Zuhause. Und derjenige, der zu Hause ist, vermisst die Ferne. Das steckt wohl in jedem. Und auch in mir.

Sie haben gerade gesagt, Leistung entstehe durch Mangel. Sind Sie besser und kreativer, wenn es Ihnen an etwas fehlt?

Ja. Ich gehe sogar so weit, dass ich Existenzangst in mir künstlich erzeuge.

Wie funktioniert das?

Indem ich mich mental nicht auf das besinne, was mir Sicherheit gibt, sondern auf das, was in meinem Leben schiefgehen könnte. Daraus ziehe ich Energie.

Sie malen also vorsätzlich schwarz?

Nicht im Sinne des Pessimismus. Ich male nicht schwarz, um mich daraufhin in mein Schneckenhaus zu verkriechen. Ich glaube zutiefst daran, dass nichts im Leben sicher ist. Kein Job der Erde, keine Beziehung – und schon gar nicht eine anhaltende Gesundheit. Ich erinnere mich, dass wir als Kinder immer an einem Bach in Kassel gespielt haben, der Drusel. Unser Ziel war es, einen Staudamm zu bauen, der niemals Wasser durchlassen wird. Das war unsere kindliche Illusion der Perfektion: Wir wollten die Drusel „anhalten“.

Hat natürlich nie funktioniert.

Nein, irgendwann brach sogar der bestgebaute Damm. Das war eine frühe Lektion dafür, dass nichts sicher, alles in Bewegung ist. Daher betrachte ich das Leben als eine ziemlich riskante Sache. Ich könnte daran verzweifeln. Ich kann aber auch sagen: Risiko bringt Spaß – und genau an diesem Punkt wird für mich Existenzangst zu einem Aphrodisiakum.

99 Prozent der Menschen versuchen, sich in Krisensituationen zunächst einmal zu beruhigen. Da liefern Sie mit Ihrer künstlich hergestellten Existenzangst ein Gegenmodell.

Definitiv. Weil ich mir nicht selbst etwas vorspielen möchte, denn es ist eben nicht alles gut. Sie können auch als überaus talentierte Nachwuchskraft gefeuert werden. Sie können berufliche Rückschläge erleben. Von Ihrem Partner verlassen werden. Krank werden. Auf dieser Welt zerbrechen Dinge, das können Sie nicht ändern. Ich sage mir: Zu einem gelebten Leben gehören Siege und Niederlagen. Daher empfinde ich Niederlagen als nichts Verwerfliches. Schadenfreude hingegen schon. Übrigens ein typisch deutscher Begriff, ein englisches Wort dafür existiert gar nicht. Es ist nicht schlimm, wenn man mal 0:2 zurückliegt. Das kann passieren. Die Amerikaner sagen sehr häufig: „Das Leben ist ein Spiel.“ Also: Spiele es!

Der Held Ihres Debütromans sieht sich zunächst nicht als Spieler, sondern als Karrierefunktionär – und fällt nach der Kündigung in ein tiefes Loch. Wie gelingt es einem, dies zu vermeiden?

Man sollte sich immer wieder klarmachen, dass es so etwas wie eine sichere Karriereplanung nicht geben kann. Und auch, dass das Leben nicht immer gerecht ist. Wer sich davon frei macht, gewinnt Freiheit. Überlegen Sie doch einmal, wie viele von den wirklich wichtigen Begegnungen, die Sie im Leben hatten, tatsächlich geplant waren. Fragen Sie doch mal intakte Liebespaare, unter welchen Umständen sie die Liebe ihres Lebens kennengelernt haben. Bei 80 Prozent wird ein Partner sagen, er sei auf einer Fete gewesen, auf die er gar nicht gehen wollte, und da habe er den anderen Partner halt am Kühlschrank getroffen. Sie sehen: Das Leben ist nicht zu planen, nicht zu zähmen. Nicht die Liebe. Und auch nicht der berufliche Lebensweg.

Was raten Sie Nachwuchskräften, die sich zumindest eine gewisse berufliche Stabilität wünschen?

Erstens, fleißig sein. Ich glaube, ein guter beruflicher Lebensweg zeichnet sich durch vier Fünftel Fleiß und ein Fünftel Talent aus. Zweitens, eine gute Menschenkenntnis zu entwickeln. Zu wissen, wer es gut mit mir meint und von wem ich mir etwas abschauen kann. Und noch ein dritter Punkt bringt Stabilität, oder, um es anders zu sagen, Reichtum in der Seele und im Charakter: Bildung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Reichtum dazu führt, schärfer und feiner auf Ihr Leben und das Leben der anderen zu blicken.

Können Sie das erläutern?

Wer ins Theater geht, ein Gedicht liest oder sich eine Ausstellung ansieht, sensibilisiert sich für andere Schicksale und Perspektiven. Das ist wichtig, verliert aber in den Lebensentwürfen der jungen Generation leider an Bedeutung. In der Folge entsteht eine Generation von Pragmatikern. Von gestressten Karriereplanern. Wie langweilig!

Was fehlt denen, die aalglatt vor sich hin leben, im Gegensatz zu denen, die zu ihren Brüchen stehen?

Ein pralles Leben! Rock ’n’ Roll!

Sind diese Pragmatiker auch krisenanfälliger?

Möglich. Dabei gibt es viele Möglichkeiten der Prävention. Ich empfehle an dieser Stelle – neben rauer Rock ’n’ Roll-Musik – die Lyrik! Ich kann mir das Lächeln im Gesicht einiger Leser bildlich vorstellen: Ich und Lyrik? Ja, bitte. Lesen Sie die Gedichte der drei großen deutschen Lyrikerinnen Else Lasker- Schüler, Nelly Sachs und Rose Ausländer. Es wird Ihnen guttun! Es ist eine günstige Gelegenheit, Urlaub von der Karriereplanung zu nehmen.

Warum ist diese Sensibilisierung für das Leben anderer denn so wichtig?

Weil ich über diese Geschichten und Perspektiven zum Beispiel erfahre, dass es Zeiten gab, in denen die ständige Suche nach dem Glück keine Rolle gespielt hat. Für einen hart arbeitenden nordhessischen Bauern Anfang des 20. Jahrhunderts bedeutete Glück, die einzigen arbeitsfreien Minuten eines langen Tages Pfeife rauchend vor seiner Scheune zu verbringen. Das ständige Streben nach Glück in unserer Zeit ist ein grässliches Wohlstandsthema. Diese Suche ist nicht sinnstiftend, weil sie vom Wesentlichen ablenkt: Es ist nicht schlimm, wenn einem mal ein Unglück widerfährt. Leben darf auch mal schieflaufen. Sie dürfen dabei nicht vergessen: Hier spricht ein überzeugter Optimist. Denn zum Optimismus gibt es keine vernünftige Alternative.

Ihr Tipp: Wie lässt sich Optimismus gewinnbringend im beruflichen Leben anwenden?

Gehen Sie in ein schwieriges Geschäftstelefonat mit der Überzeugung: Ich werde mich behaupten. Nun kann es natürlich passieren, dass Sie sich behaupten – und dennoch verlieren. Na und? Kommt vor. Und ob diese objektive Niederlage überhaupt eine subjektive Niederlage ist – das ist eine ganz andere Frage. Ich habe zum Beispiel aus allem, was andere als Niederlage bewerten würden, für mich persönlich eine Menge gelernt. Und diese Lernerfolge verhindern Krisen, weil ich erfahre, wie ich mich künftig entscheiden muss, damit es funktioniert.

Ihr Roman ist Spiegel-Bestseller und erschien auch als Taschenbuch. Stellen wir uns vor, Sie erwischten Ihren Protagonisten Simon Kannstatt dabei, wie er sich das Buch kauft. Welche Widmung würden Sie ihm hineinschreiben?

Einen Ratschlag, den ich nicht nur allen Simon Kannstatts dieser Welt, sondern jedem geben möchte: Lebe, lese, lache! Und von mir aus: Trinke!

SPIEGEL-Bestseller: Der Roman „Die Kündigung“ von Hubertus Meyer-Burckhardt

Wenn das Leben die Richtung ändert: Protagonist Simon Kannstatt, Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager im Controlling ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn. Als ihm gekündigt wird, fällt er buchstäblich aus allen Wolken. Er lebt erst einmal weiter, als sei nichts geschehen und plant einen Rachefeldzug gegen seinen Ex-Chef. Bis er sich entkräftet in ein anderes Leben phantasiert, in dem er ein Flugzeug nach New York besteigt und einen Job in einem Plattenladen annimmt. In der skurrilen Umgebung erinnert sich Kannstatt seiner Ideale. Was bleibt von der Person ohne Funktion? Hubertus Meyer-Burckhardt plädiert in seinem Roman für Individualität und die Verwirklichung von Lebensträumen. Das Buch ist Spiegel-Bestseller.

Wenn das Leben die Richtung ändert: Protagonist Simon Kannstatt, Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager im Controlling ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn. Als ihm gekündigt wird, fällt er buchstäblich aus allen Wolken. Er lebt erst einmal weiter, als sei nichts geschehen und plant einen Rachefeldzug gegen seinen Ex-Chef. Bis er sich entkräftet in ein anderes Leben phantasiert, in dem er ein Flugzeug nach New York besteigt und einen Job in einem Plattenladen annimmt. In der skurrilen Umgebung erinnert sich Kannstatt seiner Ideale. Was bleibt von der Person ohne Funktion? Hubertus Meyer-Burckhardt plädiert in seinem Roman für Individualität und die Verwirklichung von Lebensträumen. Das Buch ist Spiegel-Bestseller.

Verlag: Ullstein Taschenbuch. ISBN: 978-3548284576. 8,99 Euro.

Mehr

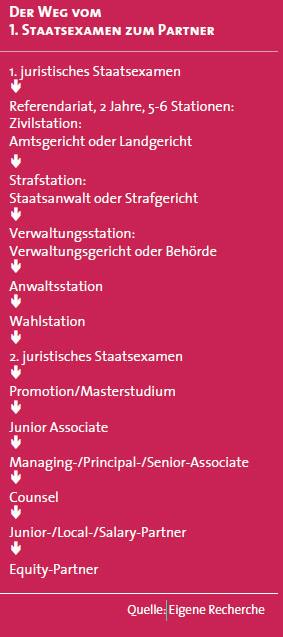

Können alle Fragen mit einem Ja beantwortet werden, gibt es viele Möglichkeiten, seinen Weg bis hin zur Partnerschaft zu gestalten:

Können alle Fragen mit einem Ja beantwortet werden, gibt es viele Möglichkeiten, seinen Weg bis hin zur Partnerschaft zu gestalten:

Wenn das Leben die Richtung ändert: Protagonist Simon Kannstatt, Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager im Controlling ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn. Als ihm gekündigt wird, fällt er buchstäblich aus allen Wolken. Er lebt erst einmal weiter, als sei nichts geschehen und plant einen Rachefeldzug gegen seinen Ex-Chef. Bis er sich entkräftet in ein anderes Leben phantasiert, in dem er ein Flugzeug nach New York besteigt und einen Job in einem Plattenladen annimmt. In der skurrilen Umgebung erinnert sich Kannstatt seiner Ideale. Was bleibt von der Person ohne Funktion? Hubertus Meyer-Burckhardt plädiert in seinem Roman für Individualität und die Verwirklichung von Lebensträumen. Das Buch ist Spiegel-Bestseller.

Wenn das Leben die Richtung ändert: Protagonist Simon Kannstatt, Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager im Controlling ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn. Als ihm gekündigt wird, fällt er buchstäblich aus allen Wolken. Er lebt erst einmal weiter, als sei nichts geschehen und plant einen Rachefeldzug gegen seinen Ex-Chef. Bis er sich entkräftet in ein anderes Leben phantasiert, in dem er ein Flugzeug nach New York besteigt und einen Job in einem Plattenladen annimmt. In der skurrilen Umgebung erinnert sich Kannstatt seiner Ideale. Was bleibt von der Person ohne Funktion? Hubertus Meyer-Burckhardt plädiert in seinem Roman für Individualität und die Verwirklichung von Lebensträumen. Das Buch ist Spiegel-Bestseller.