Es ist ein klarer Nachmittag in Dubai. Auf der Sheikh Zayed Road, der sechsspurigen Lebensader der Stadt, rauscht der Verkehr unermüdlich vorbei. Mittendrin erhebt sich ein Bauwerk, das selbst in einer Stadt voller Superlative auffällt. Der Wasl Tower streckt sich 302 Meter in den Himmel, 64 Stockwerke hoch – und doch wirkt er nicht starr, sondern wie in Bewegung, leicht gedreht um seine eigene Achse. Der Wasl Tower ist ein Statement – für neue Formen des Bauens, für Nachhaltigkeit im extremen Klima des Nahen Ostens und für eine Ingenieurskunst, die sich nicht mit Gewohntem zufrieden gibt. Bei Dubais neuem Wahrzeichen verantwortet Werner Sobek die komplette Bauleitung, die Generalplanung sowie die Planung der Fassade. Zudem berät er in Nachhaltigkeitsfragen und plante die Akustik des Al Wasl Towers. Von Sonja Theile-Ochel

Ein Bauwerk zwischen Show und Substanz

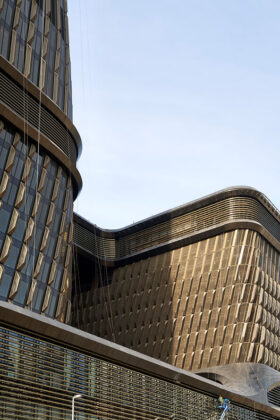

Dubai kennt viele architektonische Inszenierungen. Der Burj Khalifa, mit 828 Metern das höchste Gebäude der Welt, ist weltweit zum Symbol für die Ambitionen des Emirats geworden. In direkter Nachbarschaft nun also der Wasl Tower – kleiner, doch keineswegs weniger spektakulär. Das Projekt unterscheidet sich bewusst von anderen Wolkenkratzern der Stadt. Während in Dubai häufig Glasfassaden dominieren, setzt man hier auf eine ungewöhnliche Materialwahl: Keramik. Genauer gesagt: eine der höchsten Keramikfassaden der Welt. Damit bricht der Turm nicht nur mit der Sehgewohnheit, sondern liefert auch eine Antwort auf ein zentrales Problem: Wie kann ein Hochhaus im Wüstenklima energieeffizient betrieben werden?

Zahlen, die beeindrucken

Auf einer Grundfläche von knapp 7.900 Quadratmetern entsteht ein Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von über 172.000 Quadratmetern. Der Turm vereint Büros, 224 Apartments, Gastronomie, einen Spa- und Poolbereich sowie ein Mandarin- Oriental-Hotel mit 259 Zimmern. Das macht ihn zu einem typischen Vertreter einer Bauform, die in vielen Metropolen an Bedeutung gewinnt: Mixed-Use-Hochhäuser. Sie bündeln verschiedene Nutzungen in einem Gebäude und schaffen so eine kleine vertikale Stadt. Gerade in Städten mit hoher Dichte ist dieses Konzept ein Mittel, um Flächen besser auszunutzen – und in Dubai ein weiterer Schritt, urbane Landmarken nicht nur als Prestigeobjekte, sondern auch als funktionale Räume zu denken.

Der Dreh in der Silhouette

Wer den Turm betrachtet, merkt sofort: Die Fassade ist nicht glatt und statisch. Stattdessen wirkt das Gebäude, als hätte es jemand leicht verdreht. Dieses Design ist kein reiner Gestaltungswille, sondern basiert auf einem architektonischen Prinzip, das aus der Bildhauerei stammt: Contrapposto.

In der klassischen Skulptur beschreibt der Begriff die Haltung einer Figur, deren Körper leicht gegeneinander verschoben ist – eine Pose, die Dynamik und Balance zugleich ausdrückt. UNStudio, das niederländische Architekturbüro um Ben van Berkel, übertrug dieses Prinzip auf das Hochhaus. Das Ergebnis: ein Bauwerk, das aus jeder Perspektive anders erscheint und doch in sich stabil wirkt.

Für Ingenieur:innen steckt darin mehr als nur Ästhetik. Die Drehung reduziert die Windlasten auf den Turm um rund 20 Prozent. In einer Höhe von über 300 Metern bedeutet das: weniger Materialbedarf, geringere Baukosten und eine Konstruktion, die langfristig effizienter betrieben werden kann.

Wasl Tower – Eckdaten

- Höhe: 302 m

- Geschosse: 64

- Bruttogrundfläche: 172.290 m²

- Grundstück: 7.880 m²

- Nutzung: Büros, 224 Apartments, 259 Hotelzimmer (Mandarin Oriental), Gastronomie, Spa, Pool

- Bauherr: wasl Asset Management Group

- Architektur: UNStudio (Amsterdam)

- Tragwerk, Fassade, Gesamtplanung: Werner Sobek (Stuttgart)

- Bauzeit: 2016–2024

Das Herz aus Beton und Stahl

Die Tragstruktur des Wasl Towers besteht aus einem zentralen Betonkern, der die vertikale Last trägt. Ergänzt wird er durch vier Outrigger-Ebenen – massive horizontale Strukturen, die den Kern mit der äußeren Gebäudehülle verbinden. Dieses System erlaubt nicht nur größere Stabilität, sondern auch eine flexiblere Nutzung der Grundrisse. Büros, Apartments oder Hotelzimmer lassen sich dadurch offener gestalten, ohne dass ständig tragende Säulen den Raum unterbrechen. Rund 280.000 hochfeste Bewehrungskupplungen kommen in Kern und Auslegern zum Einsatz – ein technisches Detail, das die gewaltigen Kräfte in Schach hält, die auf ein Hochhaus dieser Größenordnung wirken.

Eine Fassade aus Keramik

Doch das wirklich revolutionäre Element ist die Fassade. Anstatt vollständig auf Glas zu setzen, wie es in Dubai üblich ist, entschied man sich für ein Material, das eher mit traditionellem Handwerk verbunden wird: Keramik. Über die gesamte Gebäudehöhe ziehen sich Keramiklamellen, die in Aluminiumprofile eingefasst sind. Sie sind parametrisch so berechnet, dass sie in einem Winkel von 12,8 Grad stehen – genau jener Neigung, die im Zusammenspiel von Sonneneinstrahlung, Tageslichtlenkung und Fassadenästhetik optimal ist.

Ihre Funktionen sind vielfältig:

- Sie spenden Schatten und verringern so den Wärmeeintrag.

- Sie reflektieren Tageslicht ins Innere und reduzieren den Bedarf an künstlicher Beleuchtung.

- Sie wirken wie ein thermischer Puffer – Keramik hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

- Sie tragen zur Abkühlung der unmittelbaren Umgebung bei und mindern den Urban-Heat-Island-Effekt.

Damit wird das, was wie ein reines Gestaltungselement wirkt, zu einem zentralen Baustein des Energiekonzepts. Glas mit Bronze-Schimmer Die Verglasung des Turms ist bronzebeschichtet. Auch das ist kein Zufall: Die Beschichtung reflektiert Infrarotstrahlung und sorgt dafür, dass weniger Wärme in das Gebäude eindringt. Gleichzeitig bleibt der Blick nach draußen weitgehend unbeeinträchtigt.

Die Kombination von Glas, Aluminium und Keramik ergibt eine Fassade, die sowohl transparent als auch schützend ist. In den Randzonen der Etagen reduziert dieses System den Energiebedarf für Beleuchtung um bis zu 40 Prozent – ein beeindruckender Wert, wenn man bedenkt, dass gerade Hochhäuser enorme Mengen an Energie für Klima- und Lichttechnik benötigen. Technik für Nachhaltigkeit Doch die Fassade ist nur ein Teil des Konzepts. Der Wasl Tower wurde von Anfang an als nachhaltiges Gebäude geplant. Dazu gehören:

- Solarthermiekollektoren, die Warmwasser erzeugen.

- Wärmepumpen, die effizient für Klimatisierung sorgen.

- Intelligente Beleuchtungssysteme, die Tageslicht berücksichtigen.

- Regen- und Grauwassernutzung zur Bewässerung.

- Recycelte Materialien für den Innenausbau.

In Summe ergibt das einen deutlich geringeren CO₂-Fußabdruck, als man ihn von einem Hochhaus dieser Größenordnung erwarten würde.

Herausforderungen beim Bau

Ein Turm wie der Wasl Tower ist nicht nur auf dem Papier eine Herausforderung. Auch die Umsetzung war komplex.

- Die digitale Planung mit BIM war unverzichtbar, um die verdrehte Geometrie zu koordinieren.

- Jedes Fassadenelement musste millimetergenau gefertigt und montiert werden. Kleinste Abweichungen hätten das gesamte Erscheinungsbild gestört.

- Die Outrigger-Konstruktionen mussten exakt auf die Drehung abgestimmt werden, um die Kräfte zu verteilen.

Für Bauingenieur:innen zeigt sich hier, wie wichtig interdisziplinäre Zusammenarbeit ist: Architektur, Tragwerksplanung, Fassadenbau und Gebäudetechnik mussten ineinandergreifen, damit das Projekt überhaupt realisierbar wurde.

Ein Turm als Lehrstück

Der Wasl Tower ist nicht der höchste Wolkenkratzer Dubais, nicht der größte und nicht der teuerste. Aber er ist in vielerlei Hinsicht einer der interessantesten. Er zeigt, dass Hochhäuser mehr sein können als Symbole von Macht und Prestige – sie können Experimentierfelder für nachhaltiges Bauen sein.

Für angehende Bauingenieur:innen steckt in diesem Projekt eine Fülle von Anregungen: von der Rolle digitaler Planungswerkzeuge über die Materialwahl bis hin zur Frage, wie Architektur und Ingenieurwesen sich gegenseitig inspirieren.

Wenn der Wasl Tower offiziell eröffnet wird, reiht er sich nahtlos in die spektakuläre Skyline Dubais ein. Doch er unterscheidet sich: durch seine verdrehte Silhouette, durch die Keramiklamellen, durch die konsequente Suche nach Energieeffizienz. In einer Zeit, in der Städte weltweit wachsen und der Hochhausbau in Metropolen weiter zunimmt, könnte er zu einem Vorbild werden. Für eine Bauweise, die nicht allein auf Höhe und Prestige setzt, sondern auf Innovation, Nachhaltigkeit und Ingenieurskunst.